|

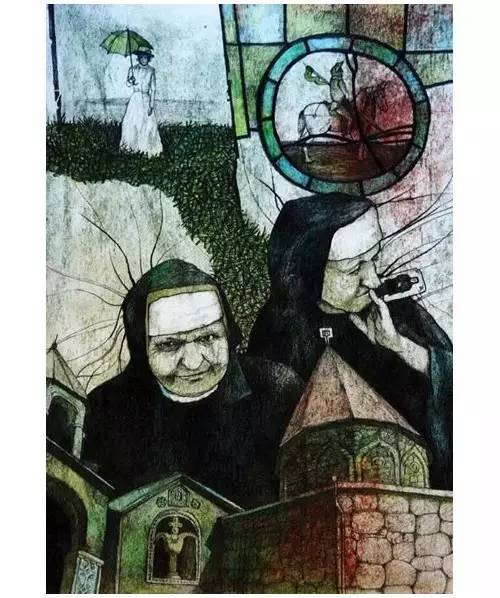

故事在《君士坦丁堡最后之恋》中的作用实在微不足道,帕维奇真正希望表达的是塞尔维亚在空间和空间里所面临的多重压力以及他们的自我思考。他利用塔罗牌中魔术师、祭司、隐士一干人等的形象设置,都是想要表达出这一层含义。

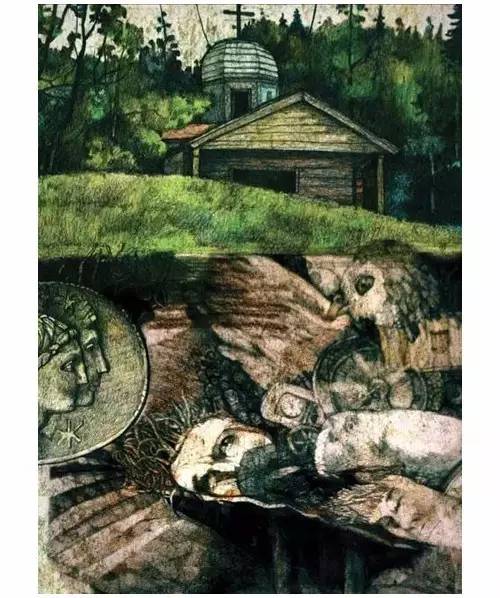

而君士坦丁堡本身也对这个民族具有象征意义,这里曾经是东正教的中心,是塞尔维亚人心目中的圣城。但是土耳其的统治,让这里变成了一座伊斯兰教的城市——伊斯坦布尔,帕维奇却依然坚持称它是君士坦丁堡。小说的最后。帕维奇让人们聚集到了这里,随着“最后之恋”的发生,老奥普伊奇瞬间消失。他的儿子自此摆脱了父亲一生的荣辱,此后需将自己继续找寻“正确的道路”……

在书中,奥普伊奇和泰奈茨基家族都有着音乐天赋,但是抚弄黑管的双手最终变成了把弄枪支。当一切看似归于平静之后,是否他们还能够重新找回精神上的指引?曾经心中的圣城已经改头换面后,他们的内心世界是否依然坚定如初?就像塞尔维亚国歌里唱的那样——

“即使我们死去

也将在黎明复苏

永不再做奴隶

塞尔维亚获得重生

塞尔维亚的土地得到了你的滋养

这里曾经经历5个世纪的战斗

祈求正义之神

指引并保佑塞尔维亚”

现在,让我们回到小说本身来谈这部小说。帕维奇一直试图在自己的作品里挑战小说的形式。在谈及这本小说的时候,他说很久以前他就自问:何处算是小说的开始和结束?

在帕维奇的眼中,艺术的形式分为两种,一种是“可逆向复原的”,另一种是“不可逆向复原的”。可逆向指的是观赏者可以从不同侧面接近作品,可以变换观察的视角,比如建筑、雕塑、绘画。而不可逆向指的是艺术品本身是单向道路,从开始到终点、从诞生到死亡,比如音乐和文学。

简而言之,帕维奇所谓的是否可逆向的判断标准,其实就是欣赏方式是否一定要追随某种逻辑。我们在看一幅画的时候,无须追随画师的下笔顺序亦可完成欣赏,我们可以在同一时间观赏到一整幅画的全貌,之后再去观察细节。但是这在文学和音乐中是行不通的,音乐和文字结束时,此一轮的观赏也随即结束,留下的是思考和回味。而帕维奇想要挑战的,其实是不可为之为。他想要尝试把小说做成一门可以逆向复原的艺术,因此,他的小说一般没有传统意义上的结尾。

其实与帕维奇先后脚做类似尝试的,还有台湾小说家朱天文,她用八年时间写就的小说《巫言》,想要打破的就是小说传统中的时空性。故事的书写是不是一定要由衰到盛再到衰?阅读本身是不是一定要从第一页看到最后一页才是完成了一次阅读?我记得有一年在台湾有河书店,天文老师把《巫言》送给偶遇的大学老师时,曾经说,这是一本随便翻到哪页都可以开始看的小说。

与帕维奇不同的是,天文从来没有说过自己打破了小说传统意义上的欣赏方式,小说并没有就此变成了一门可以逆向复原的艺术。尽管我认为,帕维奇在《君士坦丁堡最后之恋》和天文在《巫言》中所做的努力是一样的,但是作为小说家,他们却是用不同的方式看待这件事。

帕维奇在这本书的后记里提及那个一再被人提起的话题——小说的末日是不是就要到来了?博尔赫斯曾经说,很想看到他的前一百个读书的面孔,而帕维奇则说,今天的小说家们是不是面对的挑战是,可能要看到最后一百名读者的面孔,或者甚至是,看到小说最后一百名读者的面孔?

米兰·昆德拉在他的随笔集《相遇》中曾经这样说培根和贝克特——“培根是依旧以油画颜料和画笔作为绘画语言的最后几个画家之一。贝克特则是依然以剧本为基础在写戏,在他之后,戏剧依然存在,这是事实,或许戏剧甚至还在演进,可是启发、创新、促进这种演进的,不再是剧作家的文字了。”

昆德拉将培根和贝克特都看做是封路人,他们把门关上,不再响应围绕在他们身边的艺术市场营销所鼓吹的时尚的现代性。当阿尔尚博问培根,哪些现代画家对他来说是重要的,他的回答是:毕加索之后,我就不太知道了。开路人身边总是围绕着许多同行、评论家和崇拜者,而关门人总是孤单一人。

我觉得,帕维奇再次抛出来关于小说末日的话题,或许结合昆德拉的说法,可以转化为,小说艺术的关门人是不是已经快被我们等到了?小说是不是早晚有一天会被我们写尽?

古尔德在《生命的壮阔》里提出著名的“右墙”理论,他认为万事万物都有其无法逾越的演化右墙,比如摩天大楼无法抵天,人的百米赛跑纪录不可能推进到零秒。事物越靠近右墙,推进速度也会越来越缩减,比如快了0.01秒,多了1公分。那么,小说艺术的右墙在哪里,古典音乐的右墙是不是已经到来?今天我们一再听到的还是贝多芬、舒伯特、莫扎特的音乐,今天的古典乐作曲家被世人们所知的在哪里?而今天的作曲家在谱曲时和贝多芬时代的作曲家的风格、方式已经全然不同,这是不是也是因为,古典乐的右墙早已到来?

|