|

反观到文学,小说的书写什么时候会来到尽头?“今天,小说书写者和读者宛如堂吉诃德和桑丘结伴冒险而行并挨揍的幸福日子极可能一去不回了,接下来书写者得只身再前行,这是当代小说几乎无解的困境和其质变。”唐诺在《尽头》里这样说。

相反的,一些与我们传统价值观中不属于文学的东西,其实在不断地进入所谓的“文学”概念中,对典型的莫过于今年的诺贝尔文学奖的选择。

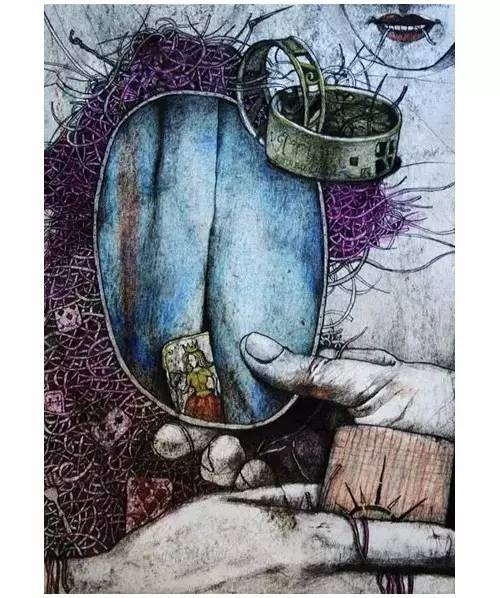

虽然抛出来了小说末日论的话题,但是帕维奇对小说的思考方式却与唐诺完全不同。他认为,今天处在阅读方式的终结点上,发生危机的是我们阅读小说的方式,而不是小说本身,处于危机的是单行道式的小说。基于此,他放弃了小说传统的书写方式,想要用写作方式迎合读者,为他们制造其他形式的阅读快感。塔罗牌当然是一种包装方式,此前的哈扎尔辞典是另一种包装方式。

事实上,《君士坦丁堡最后之恋》在中国的首发上市,打出的也是这一概念,如果你说这是一个关于塞尔维亚国民性思考的小说,请问还有几个人想要去看?但是,帕维奇犯了两个错误。

第一,在《君士坦丁堡最后之恋》中他所做的努力,应该叫做小说结构的创新与尝试。即打破线性结构,产生一种我觉得或许用天文的说法描述更为准确——小说的“歧路花园”的结构。但是本质上,这依然是小说结构的事情,和“线性结构”“双螺旋结构”这些一样,是结构的一种,即便被套了一幅塔罗牌的外衣。

第二,帕维奇想通过努力让小说变成从“不可逆向复原的”的艺术变为“可逆向复原的”艺术,这个努力恐怕是白费了。这就好像,你不能因为一首贝多芬的协奏曲,把各个乐章的顺序打乱以后(比如以前是1234的顺序演奏,现在变成2341)乐曲依然成立,就说我们改变了这种艺术形式的本质。只要音乐还借助音符、只要小说还借助文字,我们还就非得从头到尾一个一个音符去聆听、就还非得从第一页的第一个字开始读起不可。即便我们可以同时奏响无数个音符,绝对不代表,我们可以在短时间内完成一首曲子的欣赏。音符停止时、最后一个文字阅读完成时,才是我们对音乐和小说的欣赏表面上的结束时。这是由这两种艺术形式本身所决定的,除非帕维奇可以改变这艺术形式本身。

依然是昆德拉在《相遇》里所言,“如果我跟您说,马蒂斯是个二流画家,您只要去一家美术馆花上十五分钟,就可以明白我很蠢。可是要如何重读康拉德的所有作品呢?这可得花上您几星期的时间!不同的艺术以不同的方式到达我们的脑子;不同的艺术以不同的流畅性、不同的速度、不同的无可避免简化成都进入人脑;还有不同的持续性。”

而行文至此,或许我们还是应该问一句,小说或者说文学到底是什么?太多的人给出太多的定义,我却最喜欢有一年见到珍妮特·温特森时她的回答——“小说是去写那些GDP无法衡量的东西,也就是我们的内在生活。”

就像,如果《君士坦丁堡最后之恋》这本书,如果不是因为探索塞尔维亚的国民性,不是在阅读中让我不断思索塞尔维亚人的国民精神内涵的话,我不会想要说这是一本好小说。温特森说,小说的优势在于可以探入人的内在空间,这是影视不能达到的,在电影里不可能让一个人坐在那里只是想某件事,而是要把一切事情外化。关于现代小说,她担心,在英美代表的西方文化中,只是用小说讲故事,而没有探索其他的可能性。如今影视已经把叙事做得这么好,温特森觉得,恰好小说的叙事功能可以被解放出来,小说可以像诗歌一样更多探讨内心感受,这对小说家来说是一种机会。

所以,至少在我看来,结构也好、语言也好、节奏也好,这所有的一切,最终都需要为小说的这种内在性服务。写作一部小说,需要解决一个“然后呢”的问题。这也是很多中国的原创小说没有解决或者不愿解决的问题,那需要深入的思考大量的阅读,没有那么容易。甚至这样做可能或者肯定会丢失掉读者,因为这样的小说读起来也没有那么容易,就像唐诺说的“接下来书写者得只身再前行,这是当代小说几乎无解的困境和其质变”。

我不知道传统意义上的小说的右墙何时会到来,但毫无疑问,它正在向我们靠近,越来越近。有一点或许帕维奇说的是对的,悲观一点来说,可能就在不是很遥远的将来,小说家们面临的挑战是,要看到小说最后的一百名读者的面孔。

如果那一天真的来临的话,我想我应该是那一百分之一。

|