|

在《哈扎尔辞典》之后,米洛拉德·帕维奇另一本怪怪的作品《君士坦丁堡最后之恋》现在也来到了中国,在他辞世7年后。

说这部小说怪,是因为,最先进入大众视野的是“塔罗牌小说”的概念。帕维奇按照大阿卡纳22张占卜塔罗牌的名称作为22个章节的名称完成本书,并随书附赠一套塔罗牌,以供那些手痒时忍不住想要算上一卦的读者梦想成真。另外,按帕维奇的说法,亦可以按照自己抽出的塔罗牌的顺序来阅读这本书,以期找到生命的答案,换句话说,这可能是一本打破了传统时空线的小说。关于这个部分,我们稍后再来谈。

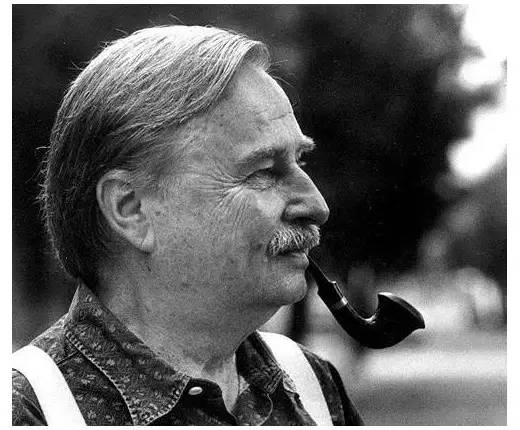

米洛拉德·帕维奇

首先我想谈的是,关于塞尔维亚这个国家,事实上,这也是帕维奇真正想要在这本书里不断重复不断探讨的问题。

作为本书主人公之一的小奥普伊奇,他的一只眼睛酷似外祖母——他的外祖母是个希腊人;而他的另一只眼睛酷似他的父亲老奥普伊奇——他的父亲终归是个塞尔维亚人。小奥普伊奇会窃窃私语“上帝是上帝,我却不是我自己”。

小奥普伊奇的外貌不是混血儿身上本应有的美妙结合,而是本身就带有某种撕裂感,这其实也是塞尔维亚这个民族在历史中的对照。

在历史上,斯拉夫人一直在亚欧连接部的欧亚大草原上过着游牧生活。公元6、7世纪,南斯拉夫人的一支定居于巴尔干半岛萨瓦河中下游迤南至亚得里亚海沿岸一带,并改信东正教,这就是今天塞尔维亚人的祖先。

除了这一支斯拉夫人之外,当时迁徙的南斯拉夫人也分化出了今天的克罗地亚、斯洛文尼亚等人种。而西斯拉夫人则是波兰、捷克和斯洛伐克人的祖先;东斯拉夫人后来演变为俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰人。

除了复杂的人种变迁之外,宗教的差异化也影响了斯拉夫人。黑山、马其顿与塞尔维亚都是以东正教为主的国家;斯洛文尼亚、克罗地亚以天主教为主;波黑则是伊斯兰教人口最多。宗教和种族的问题,铁托去世后,在前南斯拉夫变得更加凸显,最终导致了加盟共和国的解体,以及之后的科索沃战争。

在地缘上,南斯拉夫处于东西方之间;在历史上,南斯拉夫又夹在共产主义东方和资本主义西方之间;塞尔维亚人不得不一再面对这样的撕扯,承受许多的民族痛苦。小奥普伊奇的那句“上帝是上帝,我却不是我自己”,道出了塞族人的辛酸。

在不是很久以前的1999年,北约持续对塞尔维亚空袭了78天。那一年的5月22日,是如今男子网坛最具统治力的选手诺瓦克·德约科维奇12岁的生日,刺耳的爆炸声和欢快的生日歌交织在一起。突然,停电了,全家人立刻陷入沉默和恐惧中。“黑暗中我看着妈妈,她颤抖不已。”小德后来回忆说。

多少个塞尔维亚家庭感受过那样的恐惧?以至于多年以后,当德约科维奇荣归故里的时候,全民欢呼。塞尔维亚人民说,因为德约科维奇,世界上其他国家的人才不再只是因为战争而知道塞尔维亚。在《君士坦丁堡最后之恋》全书中,我们不断看到帕维奇笔下塞尔维亚人的不断对立与撕扯。虽然故事背景设定在18世纪末19世纪初,但是与撕裂有关的疼痛,这个民族一直在承受。

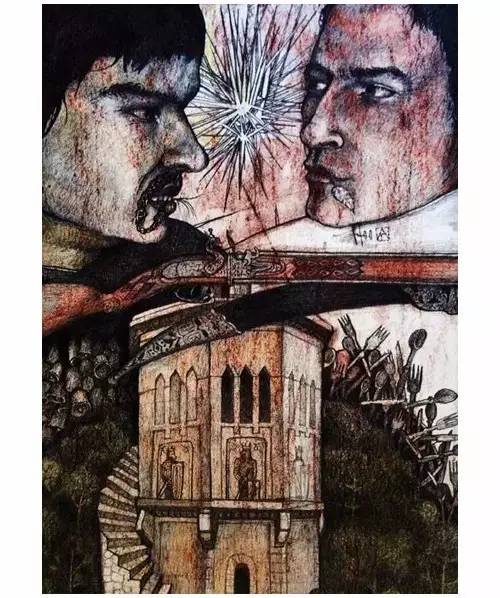

“有两个基督:一个分发面包,另一个分发葡萄酒。一个总是面朝世界的一边,而另一个总是面朝世界的另一边。”小奥普伊奇的父亲老奥普伊奇曾经这样说,他是一位战无不胜的战士,但是此时他在为拿破仑的军队战斗,他们的敌人之一是奥地利的军队,老泰奈茨基是这支队部里的神枪手,另一个塞尔维亚人。

让我们继续两个基督的话题,老奥普伊奇认为,葡萄酒的时刻属于未来,面包的时刻属于过去。“那您在何处呢,上尉?”“我永远在中间。在两位基督之间,在东方和西方之间,在面包和葡萄酒之间;假如你喜欢,也可以说是在过去和未来之间。此乃我希望继续待着的所在。我那死去的父亲没能做到这点。其实,他并不算是战士。他是一名乐师,他只根据节奏的停顿来思考问题。他不知道决定生命的是敌人,而非朋友。”

在书中,到处可以见到帕维奇设下的两种力量的作用和对决,而老奥普伊奇的这段话,直接点明了塞尔维亚这个民族所处的角力并非由自己所控,很多时候敌人决定了“生命”而不是朋友,这里面透着无奈。

就像老奥普伊奇和老泰奈茨基之间的那场对决,他们各自在城堡里等待最佳的时期,将对方一举击毙。有讽刺意味的恰恰是,在19世纪初,塞尔维亚人也在为了争取民族自治独立而反抗土耳其。但是这两位最优秀的战士,却分别为法国人和奥地利人卖命。

在这本书里,帕维奇透过隐士的口问出了自己的疑问,“你们为什么要在外国人的军队,而不是在你们自己的军队里服役?”“什么才是正确的道路,神父?一个人怎样才能辨认出正确的道路?”小奥普伊奇问道。“只要你遵照自己的恐惧指引,你就会走在正确的道路上。愿上帝佑助你!”

|