|

如果说私人化是中国绘画演化的趋向,文艺复兴是西方绘画的不二渊源,那么,呈现在这两者之间的诸多公约性因素应该可以让我们对这两者作等量齐观。又如果说私人化是中华民族历史文化演化的具体标识之一,人的自觉是西方诸民族历史文化演化的具体标识之一,那么,私人化以及与之相对应的公众化的概念,无疑便是可以公约的(读解与评说)中西文化艺术的基点之一。细细体究,这里虽然不免有自我主义的成分,但是对于迷失自主立场已久的现代中国画坛来说,仍不啻是建设性的。

启示之五,拥有自身的历史文化。

历史演化的私人化趋向和现实时状的公众化要求之间的矛盾,是现代中国绘画的根本性问题。一个多世纪以来,中国绘画领域中所呈现的种种现象,事实上大多是这一根本问题的具体表现。作者对现状的这一判断,是建立在历史文化连续性之上的对具体文化样式——绘画的总体认识。

所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,评述现状的困难在于人们总是或多或少地受到现实的切身利益的障蔽与困缠。借助历史的逻辑张力,站在历史文化连续性的基点上远观现状,这种远观似乎有些超然,然而,在揭示现状的原本上,远观便是客观。远观既是指空间距离(由此而获得视野的广阔),也是指时间距离(由此而获得视野的深邃)。在资讯不发达的过去,空间距离是主要障碍;在资讯泛滥的今天,时间距离是主要障蔽。这也就要求人们在关注、研究中国绘画时,首先必须对中国绘画的性状有一个明确的判断。不然,在资讯泛滥的时代,失去的将是可资比较的基础即评判的基准。时状中诸多不尽人意或差强人意的现象,大多源于此。循依着历史文化连续性,不仅可以使人们更客观真实地认识、评述时状,而且还是时状中的人们获得历史文化自我性的前提。没有对身处其中的历史文化的确认,便无法拥有文化根基。缺失根基的文化,是流浪文化。中国绘画若不能以自身历史文化连续性为根基,那么,也就注定无法避免在自家门口流浪的尴尬。

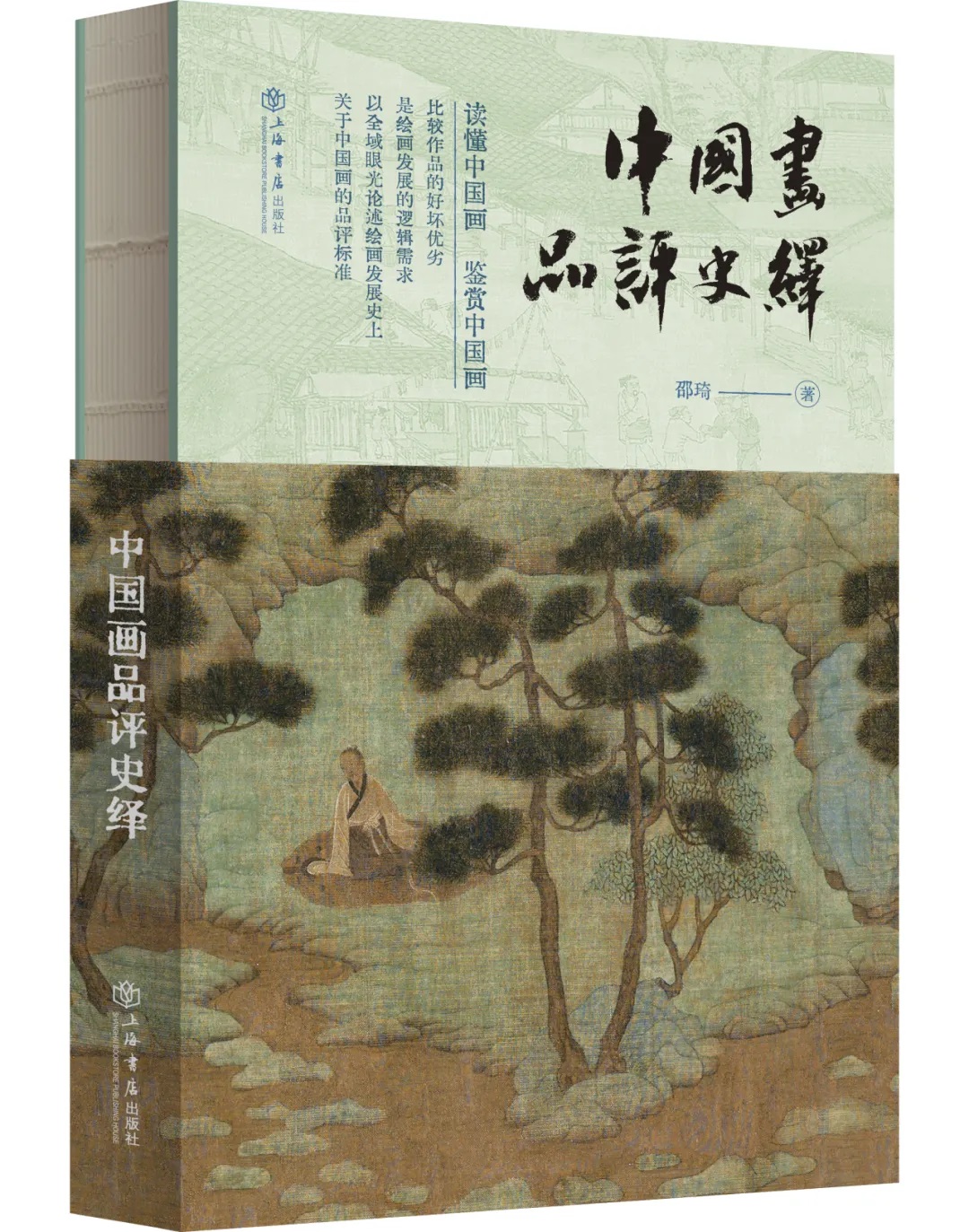

《中国画品评史绎》

邵琦 著

上海书店出版社

“品评”是一个伴随中国古代绘画史发展重要的艺术观念,是一个可以把中国绘画的全部理论贯穿起来的线索。自最早南齐谢赫的《古画品录》起,至今产生了无数品评著作。本书分四个章节梳理历代品评理论的具体内容及核心思想,以全域眼光放眼整个美术史,既不厚古薄今也不厚今薄古,以一种符合时代要求的眼光与角度,以图文并茂形式全方位解读中国画的品评标准。作为系统的历史梳理,本书不仅从漫长的画史中梳理出了品评标准的形成、运用和历史流变,同时也对有史以来近百部中国画品评古籍文献作了全面系统的研究,是对中国画理论文献的一次专项研究。读懂中国画,鉴赏中国画,感受中华艺术的厚重与璀璨。

以下文字概括自本书的四个章节:

一、礼之用

上古的图画,唯礼是用,因此,既不宜作物像与图像之间还原真实度的评价,也不宜作视觉愉悦与心性修养之间畅达耦合度的评价,如果一定要进行价值的铨量,那么,适合的角度只能是对“礼”的呈现与施用。

换言之,任何从美学的角度、科学的角度等近代学科意义的评价,都只能是一种自以为是的强加。

因此,对于上古图画需要做的是解读,而不是评价;需要虔诚地面对,而不是居高临下的批判。

我们与上古图画之间,存在的不仅仅是形象与意味差距,更有着难以逾越的时间距离;或许唯有敬畏与虔诚,才是感知和体悟上古图画恒久且有效的桥梁。

二、传其神

缘图文一体的基因,纹样图画自远古以来,便一直被广泛而频繁地使用着,从礼器到食器,从陵墓到宫殿,从服饰到舟舆,在调适着生活,更在规范社会。随着社会的演化发展,图画也从“礼之用”的从属地位渐次走向了“传其神”与“写其意”的本体发展。

秦的统一,不仅是整合了疆土和人口,更重要的是彻底完成了从神圣社会到世俗社会的转型。两汉的稳定与修养,更在经济层面支撑和鼓励了文化的勃兴。随着佛教的传入,绘画得到了新的发展空间,如果说先秦上古的图画生产,其经济资助主要来自诸侯贵族的话,那么,到汉魏南北朝,就获得了更为广泛的士族的支撑,尤其是佛道的传教需要,给绘画提供了新的更大的自由和更丰厚的资助。

广泛的需求和大量的作品,加之题材内容的扩增,比较作品的好坏优劣,也就成了绘画发展和资助的逻辑需求,绘画的品评鉴赏应运而生。

三、写其意

从意义转到意趣,是绘画功用的转向,也是绘画品评指向的转变。

逸格,是由意义到意趣的转向机制,亦即从意义逸出,进入到意趣。绘画功用的转向,自然要求相应的评价标准系统作出相应的调整。这种调整后的新的评价系统就是“文人画”。

就画面而言,“传神”,是传对象之神情;“写意”,是写个我之意思。可于此见斑窥豹的是中国画由公众而私人的历史进程。

品评标准的私人化,既是绘画创生与活力的渊源,但同时也是绘画走向极端与无序的原由。

|