|

南宋画坛不乏创新,马远、夏圭变李唐小斧劈为由线而面、中锋用笔的大斧劈,“马一角”“夏半边”的图式亦是前无古人的新举;青绿一派的赵伯驹、赵伯骕在李思训父子的基础上愈加精工极致;禅画一路根植苏、米理论,以极简的线与色塑造事物外形,又在水墨渲染上大展手脚,作品多远走日本,在他乡绵延壮大。赵孟頫却以”复古“扭转南宋画坛堪称“创新之世”的局面,20世纪以来以创新为绘画评价标准的美术史界也未彰显南宋画坛的创新地位。不禁令人发问,何以至此?

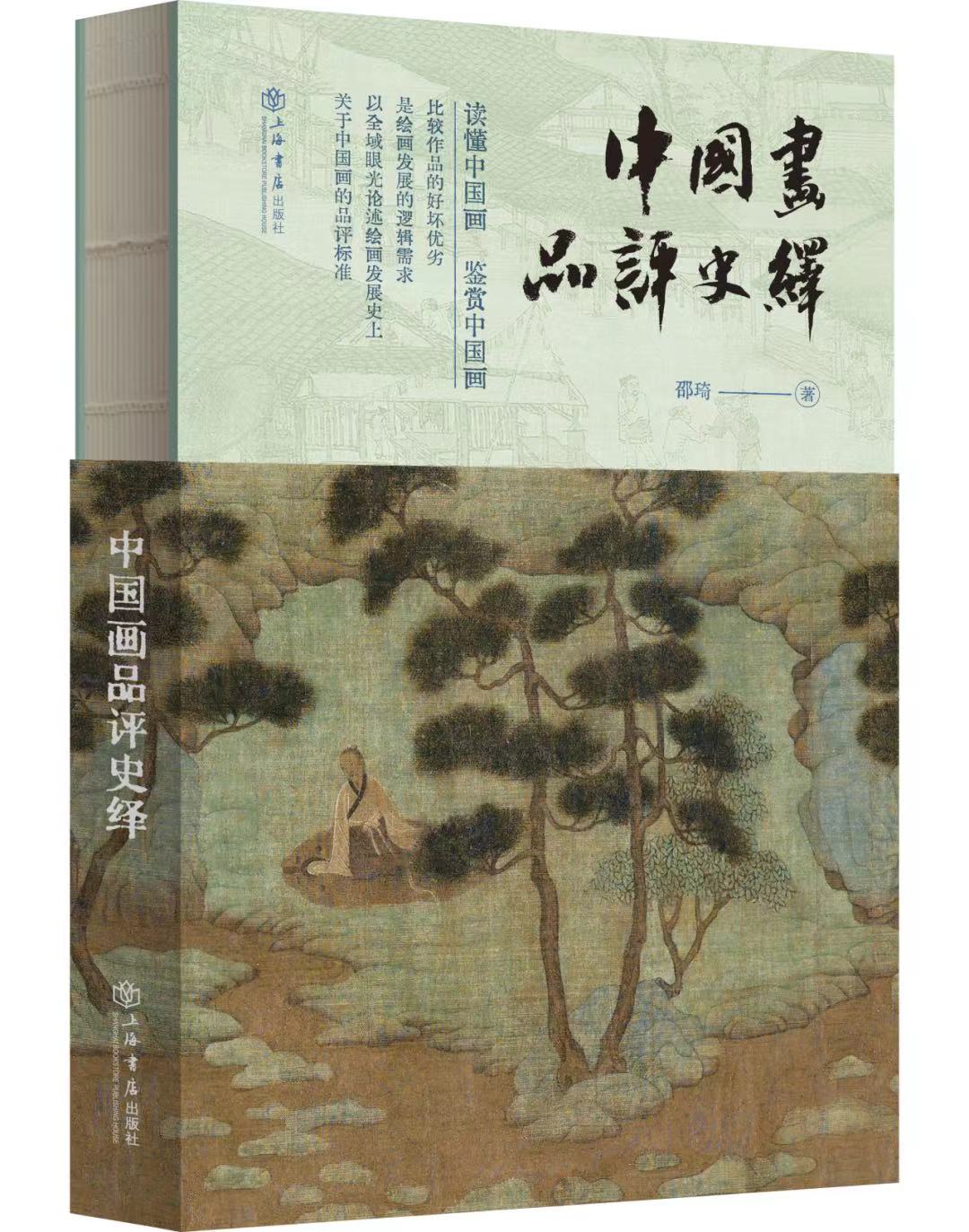

上海师范大学美术学院邵琦教授在《中国画品评史绎》中专门开辟一章,回溯中国画史,以品评的角度讨论南宋画坛与赵孟頫的复古观念,反思“创新”这一现代评判标准的意义。下文节选自该章节。

《中国画品评史绎》

邵琦 著

上海书店出版社

南宋画坛的存在不是一个三五年晃过的短期现象,也不是徒有其名,不见作品的传说式概念,作为一段实实在在的历史史实,何以在饱受西学熏陶的当今被忽视、忽略,这是一个值得思考的问题。因为对这个问题的思考,可让我们更加清晰地看到究竟是南宋的绘画出了问题?还是现代的理论出了问题?当然,归根结底,还是当下的中国画又是如何?

……

其实,在这里更值得思考的是:所谓的创新,所谓的个性,所谓的个人风格,究竟有多大的价值?是唯一的价值判断指标?还是有限的价值判断指标?这就是说,我们是否可以、是否有必要对“创新”这现代理论的硬核进行再审视?唯新是崇就是绘画的现实存在依据?是否具有未来指向?

“创新”是一个自然进程?还是一个必须人为推动的环节?

当这些问题同时汇集到一个历史史实上来时,这就不仅仅是历史的问题,也不仅仅是一个现实的问题了。或许,对历史来说,是一个已经有答案的问题,但对于现实来说,则是一个关乎绘画生存的问题。

历史可以给现实指点迷津,但这是对拥有历史的人而言,是对尊重历史的人而言的。

当现实中误入迷途时,唯一有效的指示来自历史,且回眸历史的深度,决定了指示未来的有效程度,亦即对未来的瞻望,取决于对历史的回眸。

至此,倘若还必须继承追问的话,那么,就只能去诘问绘画本身了。绘画的价值就是创新吗?

“文变”往往缘于“今情”。宋代的今情,用今天的概念来说就是伴随着文治的国策,科技的发达和经济的繁荣,尤其是科举制度的全面完善和社会阶层平面化,整个社会演进为今天意义上的平民社会,亦即宋绘画的文变,与宋代社会市民化这一“今情”是相关联的。而所谓的市民化社会,其实就是原先基于血缘的权力秩序,转化为基于资本的权力秩序。因此,运用这一概念指称宋代社会的“今情”显然是不太准确的。宋代虽然是一个商业、工业发达的历史时期,但我们并不能以这种相对的发达的社会局部来重新定义社会性质,因为早在春秋战国,商业就已十分发达。因此,宋代的发达还只是程度上的差别而不是性质的改变。当然,既有史家用“市民社会”来指称,并得到一定程度的认同,那么,至少在事实上说明了有诸多相符合的特征。其实,从更平实的角度来看,宋代社会不是商业的市民化,而是文化的平民化。

赵孟頫对宋代绘画,尤其南宋绘画这缘于平民之“今情”而演变的“文变”状况,有着极为精辟的批评。

作画贵有古意,若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色秾艳,便自为能手。殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也?吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。此可为知者道,不为不知者说也。

很显然,赵孟頫看到了二赵的青绿系统,后学者以其精致工整为指向的延续与发展,走向了浓艳的俗格;而禅画一路或许并不在他的主要关注范围内。尽管赵孟頫与中峰和尚有着密切的师徒关系,但他几乎没涉及禅画,大概也是一片水墨,不见笔踪的画面难入他的法眼。而马远、夏圭的侧锋横扫,虽然有着方折劲利的表现力,但所有这些在赵孟頫看来,都是用笔纤细无力的表现。因为赵孟頫在书法上的杰出成就使他对线条的理解能植入根本。因此,南宋的绘画弊在用笔,俗在敷色。显然,赵孟頫认为这是顺应“今情”的“文变”,所以,根源在绘画迁就了“今情”,而在“文变”中丢失了“古意”。当年姚最《续画品》中,文变今情是和质沿古意联系在一起的一个整体,孙过庭也把“古质今妍”视为书法演进的双翼。

南宋画坛在“今情”的推助下一路高歌时,赵孟頫拉出了复古的大旗:“古意”。

|