|

中国画是中国文化中最具代表性的具体文化样式之一,中国画的存在和演化大抵可以看作是中国文化的存在和演化的一个缩略。长期以来,中国画理论的研究多集中在技法和技法相关的真伪、流传上,对中国画中的文化探究、对品评的历史研究一直处于相对缺如状态。基于此,上海师范大学邵琦教授写下两本理论专著:《中国画文脉》《中国画品评史绎》,一本论述中国画与中国文化的关系,一本解读历史上中国画品鉴标准的演化。

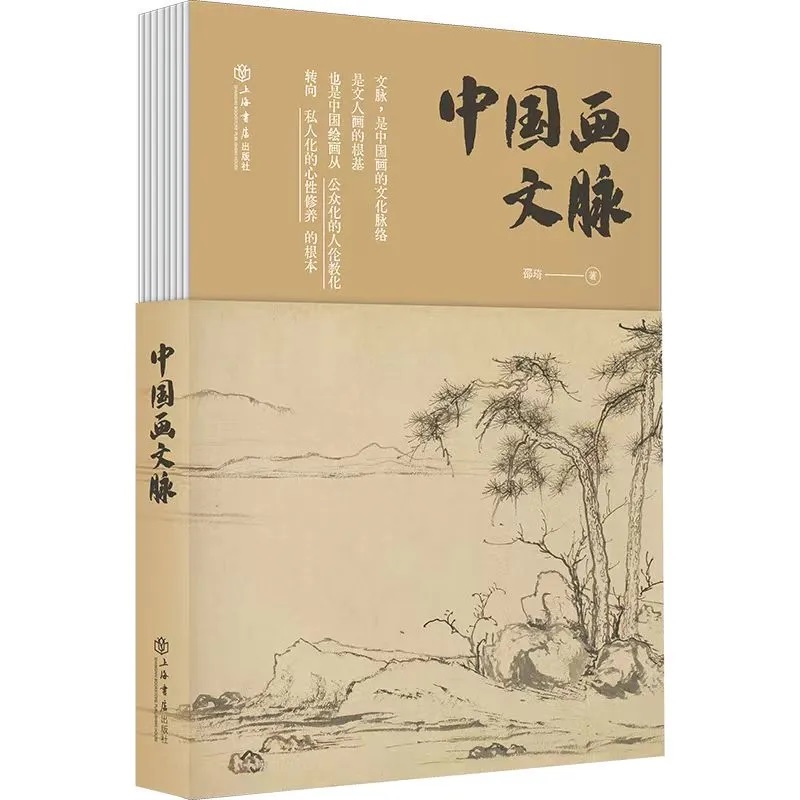

《中国画文脉》

邵琦 著

上海书店出版社

这是一本被誉为中国绘画历史“正本清源”的美术史学专著。中国画是中国文化绪脉中的绘画;中国画文脉,是中国绘画生存的文化血脉。作者试图通过对中国画文脉的梳理,明确中国画与中国文化历史演化的关联,并从源头上梳理“文人画”这一概念,从而来说明为何中国文人热衷绘画。从“神圣传统”“人伦教化”到“非师而能”“心性修养”,最终形成“私人状态”,本书通过对中国画这一演化历史的揭示,从一个全新的视角展示了中国绘画的特性,也给了当今的人们认识历史、评说现时以诸多启示。

以下为《中国画文脉》的五个启示:

启示之一,历史文化的连续性。

所谓的“历史文化连续性”大致包括这样一些内容:一是指中国文化形成以来迄今为止的全部时间进程,这是历史;二是指在这漫长的岁月中,尽管多次出现过少数民族或长或短的统治时期,但是这只是政权的易主,而不是文化的替代,亦即文化的主体性、完整性和一致性并没因政权的易主而损丧,巨大的同化力在历史的演化历程中呈现为连续性,或者说它是连续性的前提与保障;三是指文化的脉承者一以贯之,尽管人们已经习惯了所谓出世与入世的分类,但是,考求到具体的个人时,便会发现这根本就是无法分而论之的,不仅丝毫不矛盾而且还互融互洽、协调共生,因为,在出世与入世的表象背后是一个立足于人的生存之问的神圣传统,不同的历史时期有不同的生存场合,然修养心性、经世济民的主旨却始终未改。

启示之二,绘画迷惘的根由。

存在的便是合理的,合理的便会存在。面对连绵脉传的历史文化,简单地否定,不仅无补于事,而且必然误事。就绘画而言,伴随欧风东渐而来的中国艺术品评标准的失落,以及由此形成的创作失范,恐怕就和简单地照搬别人的东西直接相关。对自身民族历史文化连续性的否定,从表面上看是对过去的形迹的抛弃,而实际上这种抛弃必然包含着对形迹作为一种存在的合理性的否定。文化作为一种存在,其合理性根植于一个民族关于人的生存之问,然而否定自己的,移嫁到别人那里,虽说不一定就不能存活,但水土不服或寄人篱下却是注定无法逃开的。

虽然这一问题是作者在考察绘画时提出的,倘若我们的视野不仅仅局限于绘画,那么,也就可以看到这个问题不是绘画独有的,而是普遍存在的。对自身民族历史文化的抽象肯定和具体否定,正是一个多世纪以来绘画迷惘的根由。

启示之三,私人化。

作者认为,私人化是中国绘画演化的一个历史指向(或者说是一种历史趋势)。这是一个历时性的概念,亦即在不同的历史时期,私人化有不尽相同的表现。这种不同的表现一方面是由绘画本体的发展演化决定的,一方面也取决于整体的社会文化背景;而更多的情形则是由两者交互作用的逻辑必然所致。作为一个历时性概念,私人化最重要的意义是标识了绘画演化的指向,而正是在这个层面上,私人化又成为一个共时性的概念,因为其所揭示的是不同历史演化阶段绘画的共同特性,因而,也可以看作是对中国绘画艺术特性的概括。

作者在多年前便有专文《中国绘画演化的私人化趋向》,综合此后对这一问题的阐述,可以发现,在作者看来,私人化是神圣传统的实践样式,是心性修养的必然结果。

私人化,是一个饶有意味的概念。从表面上看,作者是从绘画的功能角度在论述中国绘画历史演化的特性,而实际上所谓的“功能”是人与艺术这一根本关系的具体化表述。因此,私人化概念的提出回答了这样一个根本问题:人们为什么需要艺术(或者说需要绘画)?

启示之四,寻找公约点。

若仅从字面上解读,将绘画作为个体完善心性修养的有效途径,不免有“工具”之嫌;而如果立足于个体的人的立场上来解读,那么,在这种“工具”性的表述中,作者提供了既可审视自身民族历史文化,又能放眼其他民族历史文化的公约点。有了这一基点,也就获得了平视春秋战国和魏晋南北朝与古希腊罗马和文艺复兴的可能。而这种平视(或者说一视同仁)既是解开从“祀礼”到“士礼”的关纽,也是揭橥文艺复兴与人的自觉的关键。

|