|

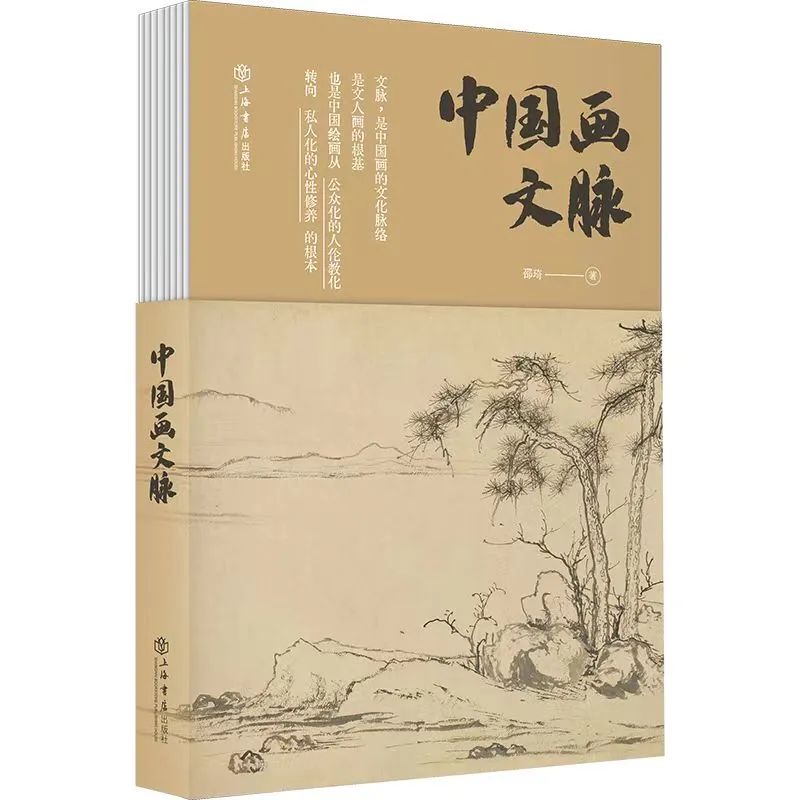

上海书店出版社近期出版的《中国画文脉》一书是邵琦继《中国古代设计思想史略》《中国画的心性》之后又一理论著作,完成了邵琦的“中国艺术理论三部曲”。

《中国画文脉》是一本被誉为中国绘画历史“正本清源”的美术史学专著,梳理了中国画文化绪脉,明确中国画与中国文化历史的关联,缕析文人画概念,从全新视角揭示中国绘画的特性。下文为该书引言。

《中国画文脉》

邵琦 著

上海书店出版社

中国画文脉,亦即中国文化绪脉中的绘画,或者说是中国绘画生存的文化血脉。

作者试图通过对中国画文脉的梳理,寻找导致绘画史上一系列独特现象发生与发展的那只看不见的手。这些独特现象不胜枚举,比如:理论(观念)先行于实践,揄扬“疏体”而抑压“密体”,崇尚水墨而轻视着色,不断重演的“复古运动”以及 20 世纪以来从寻找“出路”到纳入“主流”的演变等。而更为重要的是,作者在对“文士”这一特殊的社会阶层的历史形成原由的考察中,揭示了“文士”为何广泛而持久地钟情于绘画,又如何介入绘画并把持绘画,从而形成“文人画”一统天下局面的悠长脉络。

在作者看来,导演中国绘画历史演化的那只看不见的手就是中国绘画(扩大一点也可以说是中国文化)的“神圣传统”。

“神圣传统”实际上就是“文士”在“素王意识”支援下的一系列文化艺术建构方针。

在对上古时代人文传统的考察中,作者指出:在中华民族先民的观念中,世界是层次性存在的。天与地(或者说神和人)是最基本的层次,层次之间的严格界限是社会有序的标志。在不同的层次之间往来沟通的是一群具有特殊才智的人——巫觋。“九黎乱德”之后,天子不能号令天下,诸侯割据争霸,专为天子沟通神人的巫觋伴随着社会的变局而转为“王者之师”。中国的“文士”阶层便在这样的社会变局中形成产生。

“为王者师”便是“无冕之王”,亦即“素王”。文士要拥有并保有这一特殊的地位,唯一的途径便是悟究天人之道,踞道内圣而为王者师。基立在这一根本之上,则一切有助于心性修养的有意味的生存样式(或者说文化样式)便都会为文士们所青睐。认知心理学家皮亚杰指出:外部的东西只有经过动作性的操演才能内化为才智。因此,文士们对文化样式的青睐便具体体现为直接的行为参与。而其参与的最终目的则始终是提高心性修养。在这里,作者揭示了一个重要的历史文化现象:文士们到处插手,全面干预;而其插手干预的结果又通常在很大程度上改造或拨转了具体文化样式本体(或者说本然)的发展指向。绘画在其原初之际就是人们悟究天人之道的重要手段和工具。因此,绘画一趋于成熟,便成为文士们青睐的对象,并且即刻被改造成为文士们心性修养的有效途径。理论先行,“传神”目标、“畅神”理想等,实际上都可以看作是文士对绘画实施改造与拨转的具体表现。立足于此,便不难发现绘画史上所出现的种种现象实际上是绘画的本体发展和文士对绘画的要求之间互动的结果。

绘画如此,书法、音乐亦如此,乃至于下棋、喝茶无不如此。举凡任何具体的文化样式,一经文士染指,便都如此。因而,我们不妨把这看成是构成中国文化特性的一个关键因素。循依于此,我们可以真切地感悟中国文化的真谛。在欧风强劲东渐的今天,有了这样一个基本的立脚点,将有助于我们拥有评价民族历史文化的权力,而不是把它交给不求甚解的外人。

《中国画文脉》通过对绘画演化历史的揭示,从一个全新的视角展示了中国绘画的特性,因此也给了当今的人们认识历史、评说现时以诸多启示。

启示之一,历史文化的连续性。

我们拥有至少二千五百多年绵延不断的历史,虽说这已是常识,并且也是老生常谈,但是,在面对具体问题时,这个前提通常又是最容易被忽视的。作者所谓的“历史文化连续性”大致包括这样一些内容:一是指中国文化形成以来迄今为止的全部时间进程,这是历史;二是指在这漫长的岁月中,尽管多次出现过少数民族或长或短的统治时期,但是这只是政权的易主,而不是文化的替代,亦即文化的主体性、完整性和一致性并没因政权的易主而损丧,巨大的同化力在历史的演化历程中呈现为连续性,或者说它是连续性的前提与保障;三是指文化的脉承者一以贯之,尽管人们已经习惯了所谓出世与入世的分类,但是,考求到具体的个人时,便会发现这根本就是无法分而论之的,不仅丝毫不矛盾而且还互融互洽、协调共生,因为,在出世与入世的表象背后是一个立足于人的生存之问的神圣传统,不同的历史时期有不同的生存场合,然修养心性、经世济民的主旨却始终未改。

|