|

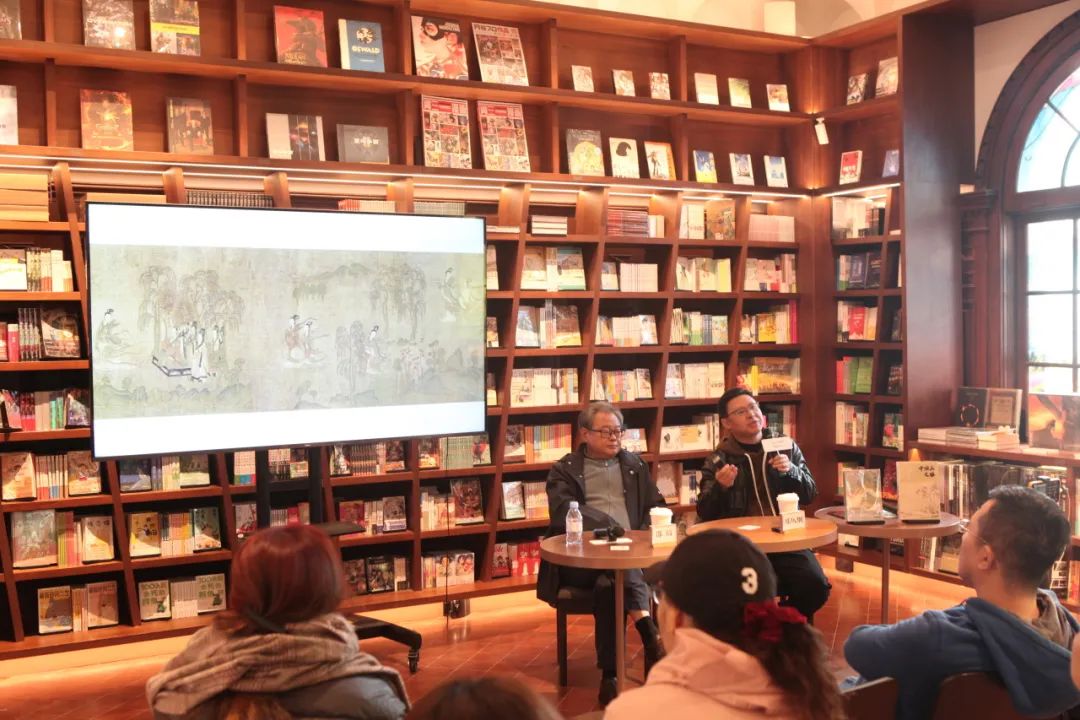

近日,上海师范大学美术学院邵琦教授的新书《中国画文脉》第二场分享会在上海茑屋书店举行,此次分享会还特别邀请到了上海师范大学美术学院副教授邵仄炯,两位教授就如何观看中国画、如何看待中国文化与中国画文脉之关系这两个话题进行了解读。

邵仄炯教授以《洛神赋图》与《鹊华秋色图》为例讲述观看中国画需要了解的脉承传统。最开始他引用了唐代绘画理论家张彦远《历代名画记》曾有“成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”这句话,旨在说明绘画在推动社会,反映现实,探知未来和四时运转上的重要作用。此外,张彦远也将绘画从简单的技能性、功能性、装饰性的行为,提升为一种艺术和文化层面的体验。而绘画所占据的这些重要地位早在顾恺之的作品中就初见雏形。

他从几个方面向我们解释了为何顾恺之在中国绘画史中具有开启传统的重要意义。迄今为止中国绘画中最早的画家落款出现在顾恺之的《女史箴图》中。这幅长卷最末的“顾恺之”三个字意味着这幅作品不再出自工匠之笔,画家的文化人身份随着长卷中的故事被确立下来。

在《洛神赋图》中,流畅飘逸的线条就能够让曹植文字中翩若惊鸿,婉若游龙的女神形象跃然纸上,而线条表现也成为之后两千多年中国绘画传统中的重要创作技法。顾恺之的这一线条表达被后世称为高古游丝描,这一技法对树木山川的描绘确立了中国山水画以勾线染色为主的表现方式。

接着邵仄炯教授转向元代赵孟頫的《鹊华秋色图》,向观众讲解为何这幅作品能够吸引众多史论学者的目光。赵孟頫是中国绘画宋元之变的关键人物,彼时中国画开始从融合客观物象和艺术表达的宋代院体画转向以情感表达为主的绘画形式,即邵琦教授在《中国画文脉》中讲到的文人画的私人化趋向。赵孟頫创作这幅作品的意图是与其好友周密分享两座名山,以此慰藉好友对家乡济南的思念之情。华不注和鹊山中间隔着黄河,但在赵孟頫看来将两座本不相邻的山峦绘制在一起形成了只在私人语境中与好友进行的情感和文化的内在交流。

赵孟頫提出的“书画同源”思想极大地丰富了中国画的视觉表达方式,早期勾线染色的表现方式已经形成系统的皴法,山水画不再拘泥于对自然的简单模仿,而更加关注笔墨运行、线条题按的变化。

此外,跋文愈加成为中国绘画不可替代的组成部分,一为理解画家创作意图,二可通过后人跋文,品味更多绘画细节。正如《鹊华秋色图》,赵孟頫在自序中写到齐之山川华不注与东边的鹊山为足奇者,是他为出身济南的公瑾父周密创作此图的原因。而明代董其昌也在画卷中题跋,品评赵孟頫取法王维、董源,去唐人之纤细,留北宋之雄健,又去其粗犷的笔墨特点,也再次印证了赵孟頫对前人图式的继承与发展。

而邵琦教授则从人与社会、生命和自然这三个方面将中国画文脉延伸到中国文化传承与变迁这一话题上。隐匿的文化变得可视后,建构的并不是僵死的历史年表。文化与每个人都息息相关,这也是中国文化的一大特点,衣食住行皆藏着传统和习俗。

文化的形成和延续一方面沿着绪脉,不断前进,就像风格的产生来自于不断的重复,流派的兴起始于相互之间的模仿和认同。赵孟頫的“古意”来自对唐宋名作的模仿,在此基础上对从前的图式进行修正,由此延续传统,并推陈出新。另一方面,文化的传承也需要以社会群体之间的认同为基础,赵孟頫认同自己与王维、董源等前代画家一样的文人身份,遂继承了他们的笔墨技法,这形成了属于文人这一群体的文脉。当视野从文人画扩展至中国文化时,生活中蕴藏的各色传统都在同为中国人这一身份认同的基础上,继承和修正从前的习俗,由此形成了与每个人密切相关的中国文化绪脉。

文脉的延续不仅在图式的继承和修正之上,文人画家关注生命,体悟自然的生活方式也在不断延续,构成这条脉络延续的必要条件。这一生活方式可以追溯到上古时期,作为中国古代最早的知识分子,文士和礼官对人、天、地三才的思索得到后代中国文人的延续,成为中国知识分子的神圣传统。“究天人之际”以提升修养成为中国文人的终极目标,而绘画被视为文士修养悟道的途径之一。牢记于心的体悟代代相传,通过“心手合一”的过程呈现在纸绢之上,因此邵老师总结中国文人画蕴藏的正是中国社会变迁背后的文化的发展。

中国画文脉是欣赏、品评中国画的门径,也是中国画发展的指向

《中国画文脉》

邵琦 著

上海书店出版社

|