|

中国画对肖像的重视,重在性情,而轻容貌。其背后是中国文化精神的反映,降低对表像的期待,提升对内理的关注度,将人本、平等的精神最大化。下文摘选自《中国画品评史绎》,该书作者邵琦他以一种符合时代要求的眼光与角度,解读中国画品评史,为艺术理论研究提供线索、夯实基础、指引方向。

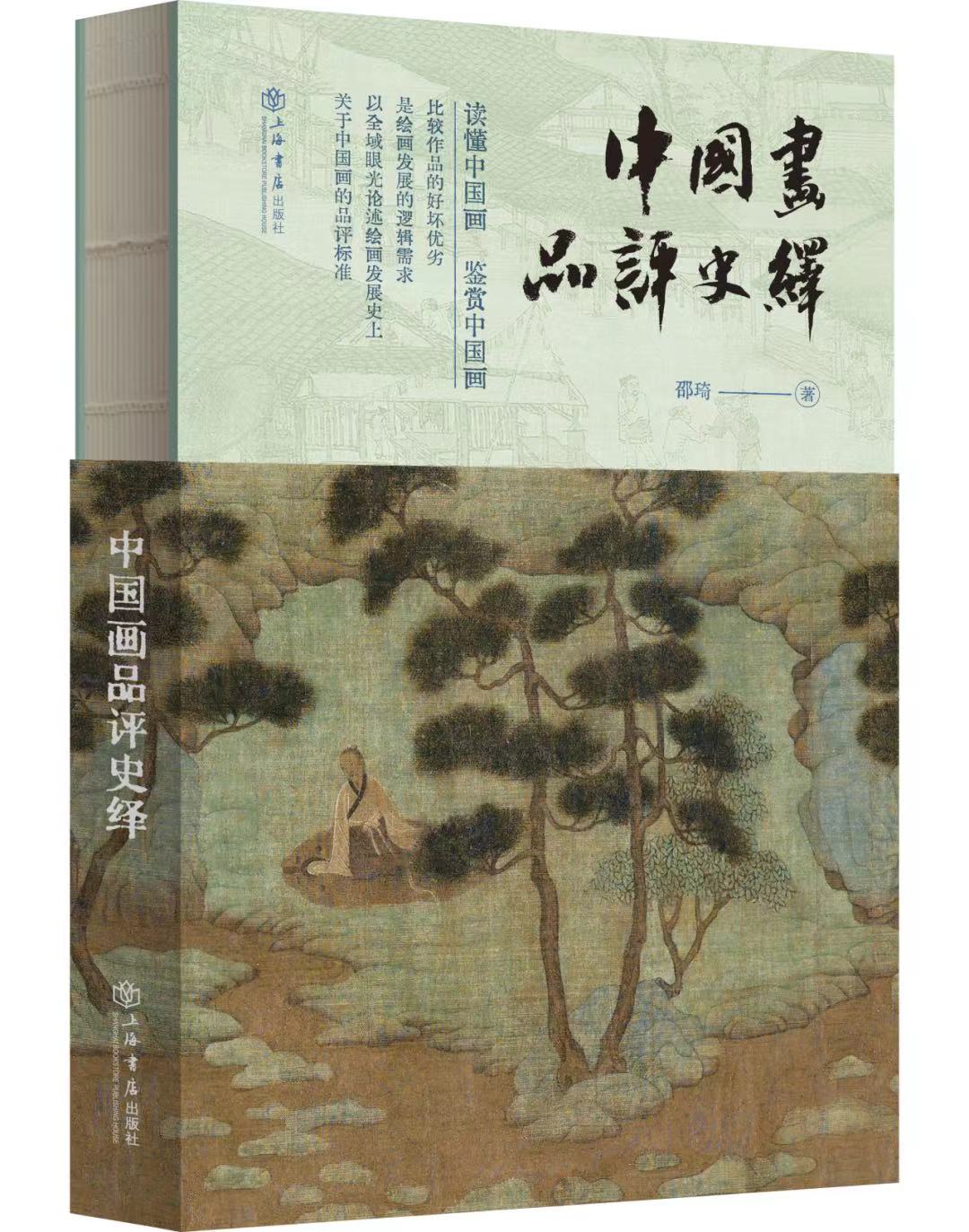

《中国画品评史绎》

邵琦 著

上海书店出版社

肖像不像,是中国画深被诟病的“落后”原因之一。

肖像,一定要逼真吗?在今天这个问题或许应该被禁止,因为太常识了,以致这样的问题一出口就给自己贴上了愚蠢的标签,或者是在故意捣蛋。肖像不像,还叫肖像吗?

当然,这里的像与不像,是相对于西方的肖像标准而言,在文言文的时代,不问这样的问题,或者说很少问这样的问题,似乎总在理所当然中。

然而,一旦这个问题提出来,那么,提问者的关于肖像的标准也就显露出来了。那就是肖像的基本衡量标准就是:形似,真实或逼真。无疑,从最根本的层面来看,肖像的职责就是存留下对象人物的容貌,于是就又有了是不能画逼真?还是不愿画逼真?似乎这才是根本。

我们从唐代的人物画作品中已经可以看到刻实逼肖的人物形象并不是不可为的,再从宋代帝后肖像图来看,也可以看到“逼真”完全不是技术的问题。但从人物画史来看,人们更愿意说中国画中人物形象不是写实的、具体的人,而是观念的人物,这一观点道出的却是事实,同时也是人物形象不求逼真的根由。

至晚春秋战国时,屈原观祭祀先王之庙、公卿之祠中的壁画而喟然有叹,写成了名篇《天问》。《天问》中所提到的这种壁画,在汉代仍能看到。《汉书·成帝纪》记载:“元帝在太子宫生甲观画堂。”应劭注:“画堂画九子母。”又《汉书·叙传》:“时乘舆幄坐,张画屏风,画纣醉踞妲己作长夜之乐。”可见,西汉时还有各种壁画、屏风,其所画题材与《天问》的“女歧九子”“王纣之躬”是对得上的。当然,这些画面上的人物,都是用来宣教相对的观念的。

如何表达对先王、圣贤、公卿等这些人物的敬重、庄严,便成为一个问题了。祭祀的场所是庄严肃穆的,这种氛围需要所有进入这一场合的物件都不引发轻蔑傲慢心绪,这是常识,也是礼制。

不能引发轻慢心绪,就首先要寻找引发的源头或原因。就与绘画相关的部分而言,用逼真写实的图像来表达固然可以,但这就需要极为高超的造型能力。然而在照相机发明之前能做到的恐怕极其有限。对于一个统一的、幅员广大的族群来说,礼制,不仅仅是文明的象征,更是连接的纽带。因此作为礼制的一个重要元素,便是要有可复制性,且是保持统一规则的复制,如果复制走样或失误,也就意味以此为代表的秩序的散乱。因此,在这种场合是不适宜选用这种高技术含量的图像的。当然,这还仅仅是从绘制角度来看的。从观看的角度来看,高度写实的逼真图像,是最通俗的,因为对图像与物象之间作还原度,是人的视觉器官的自然功能,亦即人们比较图像与物象之间的还原程度是无需经过特别训练的,只需调用生活的日常经验即可。画家当然也可以通过细微的观察来真实地表现,但现实的情况是:画家一个人的观察与众人的经验之间必然会有不能涵盖的部分,一如戴嵩画《斗牛图》,以牛尾高扬表现勇猛激烈时,却被老农嘲笑不合常理。因此,逼真写实的图像,即便逼真度很高,也会因为动作姿态的不合,而让人产生轻慢的心态,如果逼真不高,那么,就更会让生活经验不是很丰富的人也产生轻慢心绪。

存形用的图像尚且如此,作为被祭拜的对象,要求当然就会更高而不能低。缘于此,也循于礼制规范,就出现了我们现在依然可见的一个传统:越庄重的场合,装饰图像越抽象。这样做的一个根本原因就是阻隔视觉把图像向物象的还原,不能完全还原,则生活的经验无法被激活、被调动起来,那么,就可以保证参与祭祀的人沉浸在现场应有的氛围中。对被祭拜的对象——祖先来说,写实逼真的图像还有更多的问题。首先是画祖先什么年龄时的形象,如果画儿童期,显然不合适。一个白发苍苍的老者去拜一个稚气的孩子,这种场景怎么能庄严?那么画一个老人形象,众所周知,一个人过了七十、八十岁固然是耄耋之年,可以令人景仰,但垂垂老矣的龙钟之态,如何给子孙以精神的振作?再者,写实逼真的老人,更容易让人产生的是可怜的心绪。而更容易让人头疼的则是:不是每个人都长得同样标准的。如果祖先生而有缺憾,那么一个残疾样老人又如何让子孙们产生自信与自豪?设身处地地想一下,便会有真切感受。倘若是隔了几代的子孙根本没有机会见到祖先生前的模样,他们在祭拜过程中,要搜寻的是我从哪里来?这种终极问题、终极思考。如果面对一副形象丑陋或有残疾的形象,又在如此庄严、无法选择的场景之中,能得出什么样的答案?

|