|

20世纪中国艺术史的写作,面临着两个深刻交错的历史背景:其一,20世纪的中国历史是五千年中国文明一个最独特的时代,即文化传统在复杂的现代性挑战中必须转换的时代;其二,在这个时代,中华文明在被挑战的前提下被引入了现代西方文明主导的全球化运动。在历史转型和国际冲突的纵横交错中,使20世纪中国艺术的运动景象展现出前所未有的纷繁纠结。在这样的前提下,我们应当期待什么样的“20世纪中国艺术史”写作呢? 20世纪中国艺术史的写作,面临着两个深刻交错的历史背景:其一,20世纪的中国历史是五千年中国文明一个最独特的时代,即文化传统在复杂的现代性挑战中必须转换的时代;其二,在这个时代,中华文明在被挑战的前提下被引入了现代西方文明主导的全球化运动。在历史转型和国际冲突的纵横交错中,使20世纪中国艺术的运动景象展现出前所未有的纷繁纠结。在这样的前提下,我们应当期待什么样的“20世纪中国艺术史”写作呢?

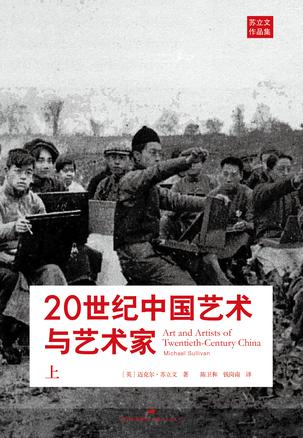

我认为,2013年去世的英国学者、中国艺术史专家迈克尔·苏立文《20世纪中国艺术与艺术家》一书,给我们提供了具有深刻启发意义的借鉴。

在我们既有的西化的现代学术传统制约下,一部“中国艺术史”的写作必须实现“历史逻辑”和“广泛包括”两个原则,因此,即使是一部“20世纪中国艺术史”,它要真正符合这样的写作理念,至少应当是一个“集体智慧的结晶”,而非是个人学术成果。所以,如果用期待一部“完整的20世纪中国艺术史”的眼光来审视苏立文这本著作,我们会非常不幸地发现它的不足、缺陷,甚至硬伤。因为,苏立文虽然与中国现代艺术有半个多世纪的亲密接触(而不只是隔岸观火),但是,他绝不可能按照我们的“艺术史习惯预期”完成一个毕生生活于斯的中国学者也不能完成的工作。

苏立文在向中国读者介绍他关于中国艺术史的写作时说到:“首先,也是最重要的,我不是中国人,不可避免地,我是以西方人的眼光看中国艺术,这不正如从中国人的观点来看待西方艺术也并非是完全自然的吗?当然,这不是应当继续的有益思路。”(P18)他自觉到用自己禀赋的“西方人的眼光”在审视中国艺术时的先天缺陷,但是又承认这是不可避免的缺陷。因此,作为一个艺术史家,苏立文并没有持对中国艺术作超文化的“权威解释”的立场——他不是作为一个中国艺术的真理叙述者,而是带着必然文化偏见(“西方人的眼光”)来认知和叙述中国艺术。

苏立文评价齐白石说:“齐白石以极富神韵、色彩强烈、笔墨遒劲的花、鸟、虾、螃蟹、蛙,以及葡萄和葫芦,酒壶和菊花等反复使用的题材著称于世。如果说他的画风很大程度上得益于吴昌硕,那么他的构图通常更简洁,他的空间感更为自由和开放——他的画‘呼吸’得更舒畅。”(P41)苏立文在这里用了极其简约的西方艺术术语,但确如最精妙的中国简笔画一样,精辟地揭示了齐白石绘画的神韵。他用“自由和开放”来定义齐白石绘画的空间感,而不是用我们在中国画论常见的“虚实相生”,又用“呼吸舒畅”来诠释这个“自由和开放的空间”,而不是用我们的惯用语“气韵生动”。我认为,苏立文这样解读齐白石,不仅把中国画评西方化了,而且用“西方人的眼光”将“虚实相生”和“气韵生动”的中国画命题赋予了更深广的绘画意蕴,我们借此重新审视齐白石绘画,就会得到新鲜独特的感受。

对于黄永玉的绘画,苏立文评价说:“如果他乐意,他也能够画得极为精细,例如他的工笔花卉习作。然而,没有哪件作品,能够与他返回离别多年的湘西故乡后所创作的作品相媲美。他观察凤凰的河岸、房屋和田园,细心审视每一细节,完全没有驾轻就熟的味道。而他的熟练技巧,在他变得越来越成功之后,导致了某种粗疏荒率和装饰性的华美。”(P388)在该书中这段评价的页面配有黄永玉的水粉画《凤凰镇》(约1979年)。这个作品虽然只是黑白印刷的,但是,它依然向读者精彩地印证了苏立文对该画的独到精深的艺术感受力。苏立文不仅充分肯定黄永玉在这幅画中表现的写实艺术(“细心审视每一细节”),而且准确把握到黄永玉独特的朴拙风格追求(“完全没有驾轻就熟的味道”)。“朴拙”是中国画艺术“由熟而生”的风格理想,是道家的“大巧若拙”(老子)与“形之不形”(庄子)生命理念的体现。

但是,苏立文更深刻的艺术感受力在于,他在黄永玉的《凤凰镇》中把握到了“粗疏荒率”和“装饰性的华美”这对矛盾风格的有机统一。通过他评论《凤凰镇》可见,苏立文的“西方人的眼光”在审视现代中国画时,并非限于外在的直观,而是能够直入中国画的堂奥的。如果说“西方人的眼光”,一则受其传统的熏陶偏重于“具象写实”,二则受现代的影响多倾向于“抽象表现”,那么,苏立文在审视黄永玉绘画时,并没有受制于这双重的偏见,而是以他独特的艺术敏锐在黄永玉这幅画作中灼见了中国画超越“写实”与“写意”之分的“形-神统一”的神理。而这又的确是“西方人的眼光”所见,所予以我们的启发,是非常值得玩味的。

|