|

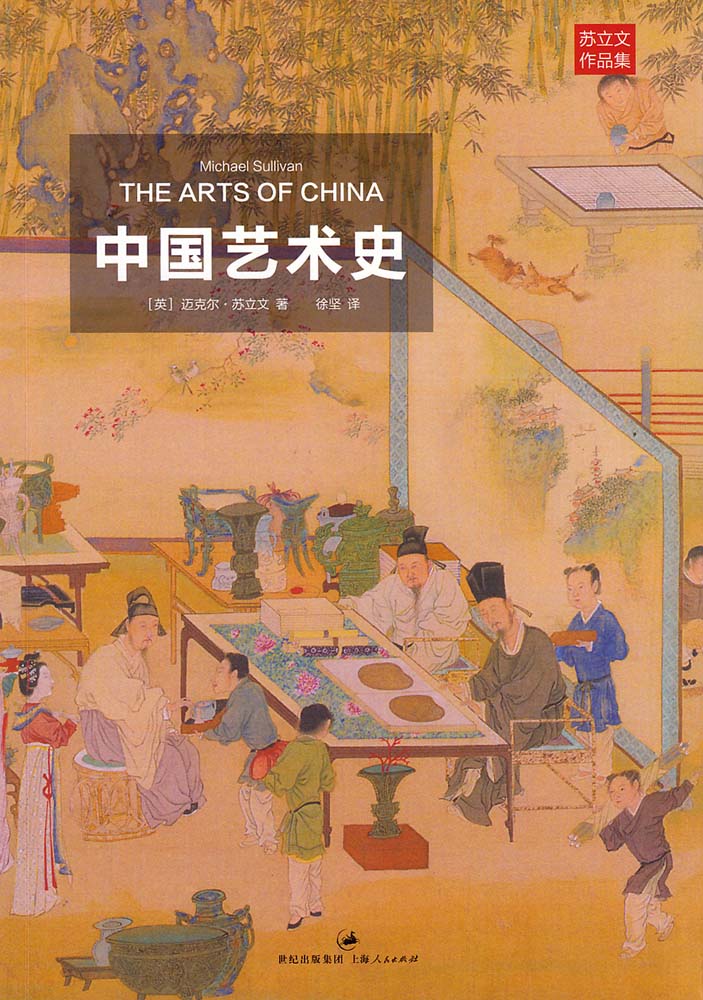

2014年4月,牛津大学圣凯瑟琳学院荣休院士、中国艺术史权威迈克尔·苏立文(Michael Sullivan)的代表作之一《中国艺术史》(The Art of China)出版上市。半个多世纪前,此书以《中国艺术简介》(AnIntroduction to Chinese Art)为名出版。此次翻译出版的是英文版的第五版。《中国艺术史》问世40多年来,一直都是牛津、耶鲁、普林斯顿等诸多著名大学的经典教材,至今无人替代。 2014年4月,牛津大学圣凯瑟琳学院荣休院士、中国艺术史权威迈克尔·苏立文(Michael Sullivan)的代表作之一《中国艺术史》(The Art of China)出版上市。半个多世纪前,此书以《中国艺术简介》(AnIntroduction to Chinese Art)为名出版。此次翻译出版的是英文版的第五版。《中国艺术史》问世40多年来,一直都是牛津、耶鲁、普林斯顿等诸多著名大学的经典教材,至今无人替代。

苏立文先生2013年9月病逝于伦敦,享年97岁。此前一个月,他刚来上海参加过2013年上海书展活动。对于中国读者来说,《中国艺术史》所提供的,不仅仅是知识本身,更是一种融会贯通的视野,将各种不同艺术形式置于大历史环境中交相观看并体会的胸怀,是对中国艺术演进脉络的整体梳理和把握。编者特意选摘其中数段精彩章节,供读者品味。

中国艺术的特性就是和谐感

和谐感是中国思想的基础。人类不仅要顺应天意,也要调和与周围其他人的关系。按照逐步扩散的圆圈模式,这种和谐由自己的家人和朋友开始,向外推广。因此,历史上最崇高的理想往往是发现万物的秩序并与之相和谐。随着本书逐步展开中国艺术史,我们将发现,其特性和独具之美就在于和谐感的表达。……

中国艺术的形式因为身处最广泛、最深刻的和谐感中而极度妍美,我们之所以能欣赏它们是因为我们也能感受到自身周围的韵律,并且能够本能地回应它们。这些韵律——即线条和轮廓所表达出来的内在生命的感觉——在中国艺术的萌蘖阶段就已表露无疑。

多点透视法帮助实现虚拟旅行

我曾经引用沈括《梦溪笔谈》明确解释中国绘画多点透视法背后的态度,这种方法使我们得以探索自然,山谷之中,每一处都有鲜活之美的发现。我们不能够惊鸿一瞥地观看这样的全景山水。事实上,画家也不希望我们这样,我们也许需要数天或数周才能走完画卷展示的田园风光的路径,因此,通过一点一点地展开画面,画家将时间的因素融入了空间之中,形成了四维统一。

这是西方艺术在现代之前从未尝试过的。最为接近的西方例子不是绘画,而是音乐。在音乐里,主题沿着时间轴线铺陈和发展,不像现代博物馆中所展示的那样彻底摊开,这样我们发现自己被不知不觉地带入场景之中。

画家邀请我们跟随他沿着弯弯曲曲的小径前行,发现一座庙宇的飞檐已出现于树巅之上,于是在禅院中休息,一边摇扇,一边与僧人一同品茶。在画卷的最后,画家会将我们带到岸边,看着水面以及出现于薄雾之上的远山之巅。在此之上,无穷无尽的空间得以伸展开去,将我们带到遥远的地平线上。或者画家会在长卷的结束部分在近景布置树木密集的岩石,将我们再次带回凡世之中。只有通过多点透视法,才可以使我们沿着小径在每一个转折处都获得一个全新的视野,也使这样的虚拟旅行得以实现。事实上,只有中国山水画令我们的心灵遨游于方寸之间,我们才能真正欣赏中国山水画杰作。

山水画将我们带离自我的能力被广泛认为是精神慰藉和自我更新的源泉。郭熙开篇即说“君子之所以爱夫山水者”。为什么特别提到君子呢?因为如果具有仁德,他就要接受对社会和国家的责任,那么势必将他和尘世之中的纷扰政务捆绑在一起。他不能“高蹈远引,为离世绝俗之行”,但他可以通过画家浓缩自然之美、壮丽和静寂于一体的山水画进行一段精神旅行,净化其心灵,因此得以精神饱满地重新回到俗务之中。

|