|

文明演化从来就不是平铺直叙的,文明突进常常成为历史进步的关键动力。 文明演化从来就不是平铺直叙的,文明突进常常成为历史进步的关键动力。

展开中国艺术史的画卷,每一阶段都镌刻着令人激赏而且难以忘却的艺术成就。魏晋南北朝是文化艺术大融合的时代,在此之前,从石器时代到夏朝,到早期青铜文明的商朝和西周,再到战国和东周时代,以及之后的秦汉,各时期都有让当代人感到惊叹的艺术与技术融合的遗存。

龙山文化遗址发掘出的蛋壳陶器,陶器被刮削到仅半毫米厚,还带有非常优美的弦纹;甘肃马家窑出土的石器时代彩陶碎片,甚至显示出三千年后宋代画家画竹子所用的笔法;商代白陶是由细腻的黄土通过陶轮加工,再以1000℃高温烧制而成的脆弱器物;秦始皇兵马俑坑中所见真人大小的现实主义风格雕塑,以及金字塔状巨大坟丘的出现,带有极强的埃及等古代西方世界的文化艺术风格,其特质在中国本土之中毫无先兆。

文明演化从来就不是平铺直叙的,文明突进常常成为历史进步的关键动力。套用此观点,中国艺术文化发展的历程,也存在着常态化的演进及部分节点的突进,从而使得每一阶段的艺术文化特征鲜明化,总体上又带有延续性。然而,因为中国历史上的多次文化浩劫,呈现在后人面前的艺术文化画卷,颇多残缺,这就为人们理解中国艺术史制造了障碍:概括一个阶段的艺术文化特征变得困难,而认知和解读艺术文化突变则难上加难。

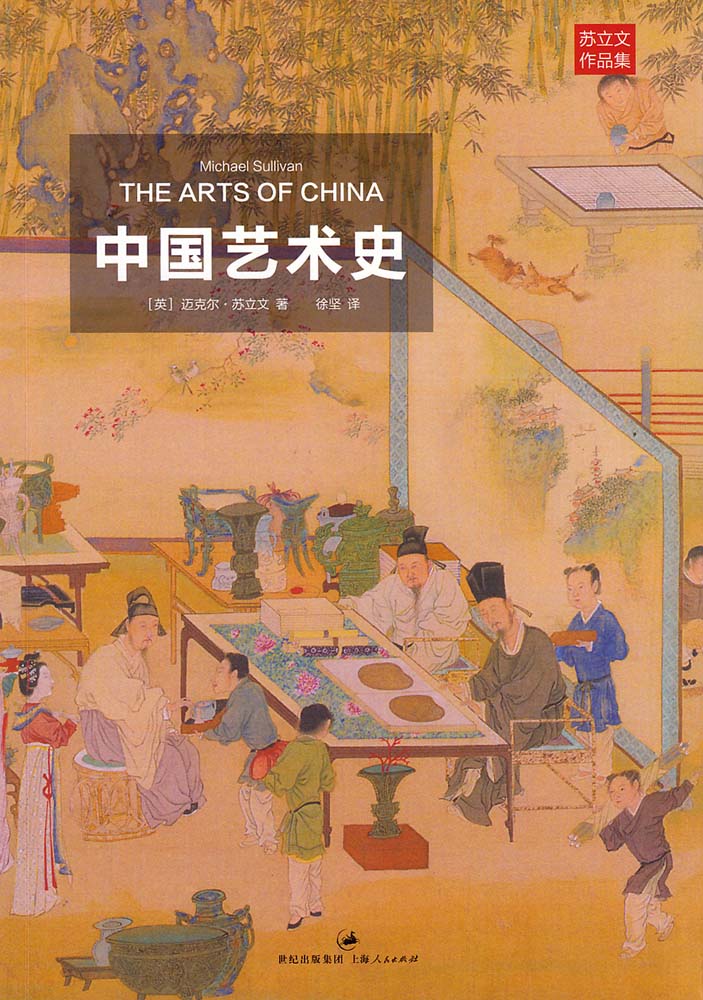

已故的世界知名汉学家、艺术史专家、英国牛津大学荣休院士迈克尔·苏立文曾长期致力于向西方世界介绍中国现代美术,被称为“20世纪美术领域的马可·波罗”。可以认为,正是有苏立文的毕生努力,才使中国美术、艺术在“欧洲中心论”根深蒂固的国际艺术界获得了基本承认。苏立文生前的重要作品《中国艺术史》近日由上海人民出版社引进出版,这本书曾在国际艺术史学界赢得公认,被誉为“最好的中国艺术史著述。”美国普林斯顿大学艺术史与考古系系主任谢柏轲就认为,这本书“表述之清晰,内容之均衡,对主题把握之熟稔,几乎无出其右者。它为所有的中国艺术初习者提供了极好的途径。”

在这本书中,苏立文向读者展现了考古发掘而得的艺术文化遗存,谨慎地就考古发现所可能带有的艺术理念、技术水准、文化意识开展了联想。他也未回避部分遗存在考古、文物和历史学界引起的争议,如商代青铜器纹饰的渊源出自何处,又如秦汉以前中国中原文明是否受到游牧民族在文化方面的反作用影响,等等。

依照书中从秦汉到元代中国艺术发展的叙述,可以较为清晰地概括出“从边缘到中心”的渗透方式——边缘可视为艺术突变的动力源,中心则为中华文明的延续基础。战国时期,楚国和蜀国的文化、艺术、工艺与中原“主流”存在一定差异,颇具特色;到了西汉,原楚国的艺术文化元素就逐渐成为新的“主流”。正是因为存在这样的更替,才为汉代中国吸收周边游牧民族、古代西方文明的艺术文化元素创造了可能。

魏晋南北朝时期,南北分治状态下,既存在政治正统性的竞争,南北两方的画家和诗人也在悄然融合原先属于边缘蛮荒地区的文化,以艺术表现形式和理念的多样性比拼。

整个宋代,中国大陆又被一分为二——汉族政权与对立的游牧民族政权,再度出现了画家和诗人的文化竞争。苏立文在书中特意谈到了以往中国艺术史家通常忽视的辽、金艺术成就,指出辽、金两朝的艺术水准已超越了唐代传统,既有高水平的佛教雕塑作品,还有寄寓着古典理想的山水绘画。他对元代艺术中带有的大胆甚至狂野风格也表示出青睐,认为反映了蒙古、通古斯和突厥等游牧民族的异质化的艺术口味。相比之下,苏立文对明清两代的艺术成就评价要低得多,指出曾是重要艺术创新来源的宫廷绘画传统被冻结了,渐趋僵硬化。

|