|

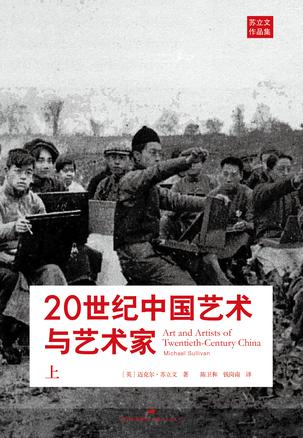

2012年的冬天,在中国美术馆举办了《苏立文与20世纪中国美术》展览,第二年这本《20世纪中国艺术与艺术家》在上海出版。不久先生故去,在中国却有了小小的苏立文热,引发了中外艺术的又一轮交流对话。2012年我的《20世纪中国画史》出版,紧接着苏立文的书也出来了,所以我急于看到这本书,并且做了比较阅读,仿佛又多了层两种文化传统遇合的意味。 2012年的冬天,在中国美术馆举办了《苏立文与20世纪中国美术》展览,第二年这本《20世纪中国艺术与艺术家》在上海出版。不久先生故去,在中国却有了小小的苏立文热,引发了中外艺术的又一轮交流对话。2012年我的《20世纪中国画史》出版,紧接着苏立文的书也出来了,所以我急于看到这本书,并且做了比较阅读,仿佛又多了层两种文化传统遇合的意味。

苏立文是中国艺术的使者,也是中国人的女婿。他是位非常睿智也非常漂亮的老头,找了中国漂亮的姑娘做他的夫人,美美之合,才有了苏立文美满的生活和美术著作。没有吴环,这本书也难成。

他站在世界上看中国,又把中国介绍给世界。他是西方人,却没有西方文化中心主义,这点尤其可贵。他作为西方人,对中国文化非常尊重、非常热爱,他说我有“强烈的求知欲”,他可能会想到世界上很多和他一样的人也在渴望了解20世纪中国的艺术,所以他把他的渴望和世界人民的渴望集于一书,这本书便见证了苏立文对中国艺术理解和渴望的心。

一般的西方人对中国人是有偏见的,就像我们不可避免地会对西方人有偏见一样。一般的西方人没有见过传统的中国画,只是在20世纪30年代,徐悲鸿、刘海粟带着中国画去欧洲展览时,才见到少量中国画。徐悲鸿在法国办展览的时候,法国政府收藏了十二幅现代中国画,他们只见到这些作品,对20世纪的中国画是不了解的。有人又认为你偏离了传统以后,模仿了西方,不是中国画。苏立文试图把20世纪中国美术的历史真实呈现出来,非常不易。

一个西方人怎么看中国画,怎么看中国艺术?他自己很坦率,他说我是以一个西方人的眼光来看中国艺术的。西方人眼中的中国艺术是什么样的呢?这是中国艺术家关注的。如果说在明清之际,中国艺术接受外来影响是被动的,到了20世纪,中国艺术家是主动地走出国门到西方去留学,展开了西画东输的篇章。在这样一个历史过程当中,激进的中国人希望把西洋文化作为救助中国艺术之道,西方人又怎么看这种文化输出呢?庞薰琹和林风眠都曾被法国的导师忠告:你们不要忘了艺术的故乡在你们中国,不要迷信西方艺术的无所不能,你们中国人是最懂艺术的。毕加索也表示了同样的观点,说齐白石的画很好,你们干吗到欧洲来,干吗到西方来。他们希望中国的艺术家保留中国的艺术风格,但又希望这个风格有所变化,因为西方人是信奉原创的,而中国人更强调文脉继承、继往开来,西方人在思维上是与我们有所不同的。

苏立文对中国艺术的认识还是比较客观的,亦正视东西文化的矛盾及遇合。他写20世纪中国艺术的时候,第一部分是“西方的冲击”,但是他仍然肯定中国的传统,他说中国人的绘画造诣与他们作为诗人和书法家的成就是紧密结合在一起的。1930年代,当林语堂在美国写《中国人》这本书的时候,认为有两个东西救了中国画,一个是中国的诗歌,一个是中国的书法,使中国画没有停留于照相般客观写实的层面,而是追求诗意、书风、气韵。苏立文表述了相同的观点。他推崇中国古代艺术的诗、书、画“三绝”,但是他也认为中国的艺术如果一直都这样做的话,可能失去了艺术的率真。

他和我们的传统观有差异。我们中国是比较重视承传,而西方比较重视原创。并不是中国人没有创新意识,只是中国哲学总的来讲是重视和古人的谐和,而非观念的颠覆。他更主张站在西方的立场上,认为观念颠覆的艺术是一种创造性的艺术。他注意到国画的复兴,在西方的冲击下,他认为到了20世纪中叶的时候,国画在中国已经稳操胜券了。他同时讲到国画的局限性,他说国画到20世纪和这个时代不适应了。苏立文的率真之处就是他既在中国的传统立场上来理解中国传统艺术,又站在新兴的思潮中对中国的艺术有所期待。他不善于用中国天人合一的哲学,用写意的造型观,用六法论来解释中国艺术。当然,不能过苛于他,如同无论我们的外文多好,也可能会有和西方古典文学的隔膜。

|