|

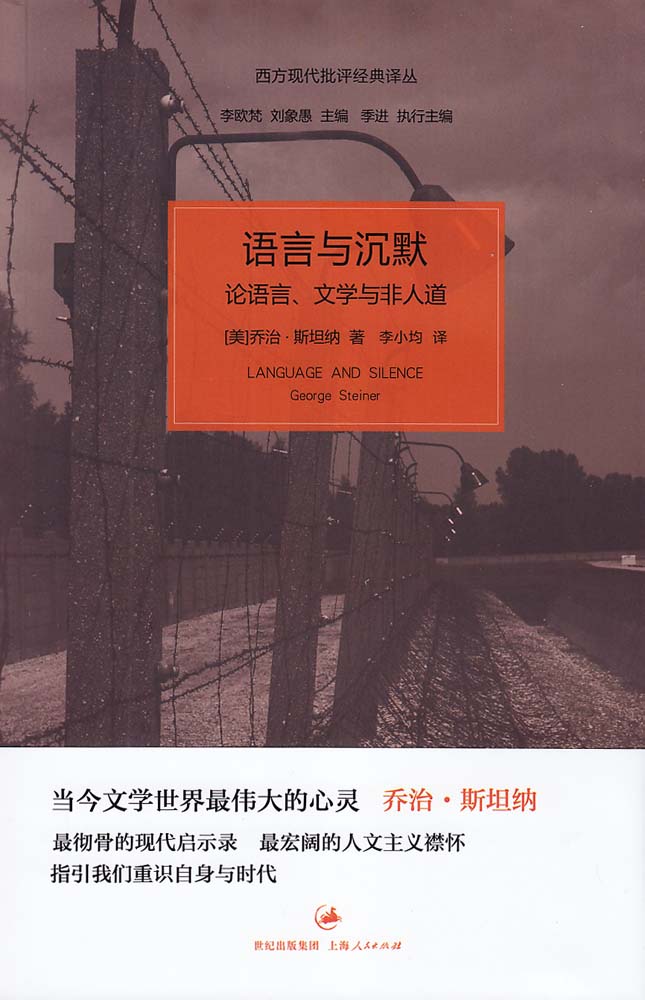

乔治·斯坦纳的《语言与沉默:论语言、文学与非人道》(李小均译,上海人民出版社,2013年11月)是他的早期文集,所收文章均写于上世纪五十年代末至六十年代。李欧梵先生在《〈西方现代批评经典译丛〉总序》中曾概括地评价斯坦纳的《语言与沉默》的人文价值:“此公与上述纽约各文豪不同,虽也是犹太人,但似乎不屑谈论美国文化,代表的是一种欧陆人文传统的精神。在此书中,他处处反思欧洲文化经历纳粹浩劫后的反响,令我深深感动。”(第3页)在专门为《语言与沉默》而写的《语言与沉默——简论人文批评家乔治·斯坦纳(代译序)》中,他把斯坦纳对纳粹极权的反思明确地表述为:“为什么文明进展譬如学院教育、各种艺术和著作出版业——非但不能抵抗政治的暴力,而且还对之欢迎礼赞?这是斯坦纳所要探讨的中心问题。”(第3页)这个中心问题的重要性自然无可怀疑,但关键是要看作者对这个“为什么”的思考和解答是深刻的还是肤浅的,而且还应该看这对我们认识自己的时代有何启发意义。我认为在这部文集中,斯坦纳从语言与文化的关系切入时代症候,对语言与极权政治的反思是颇为深刻的。他在“序言”中强调的是,“在极权主义制度下,语言与它讴歌的危险谎言之间是什么关系?在大众消费者的民主制度下,语言与它重载的庸俗、模糊和贪婪之间是什么关系?”(第1页)如果与维克多·克莱普勒的《第三帝国的语言——一个语文学者的笔记》(商务印书馆,2013年9月)比较起来,斯坦纳从文学、人文精神及经典著作的宏大角度揭示语言危机的时代性特征,有更普遍的意义。 乔治·斯坦纳的《语言与沉默:论语言、文学与非人道》(李小均译,上海人民出版社,2013年11月)是他的早期文集,所收文章均写于上世纪五十年代末至六十年代。李欧梵先生在《〈西方现代批评经典译丛〉总序》中曾概括地评价斯坦纳的《语言与沉默》的人文价值:“此公与上述纽约各文豪不同,虽也是犹太人,但似乎不屑谈论美国文化,代表的是一种欧陆人文传统的精神。在此书中,他处处反思欧洲文化经历纳粹浩劫后的反响,令我深深感动。”(第3页)在专门为《语言与沉默》而写的《语言与沉默——简论人文批评家乔治·斯坦纳(代译序)》中,他把斯坦纳对纳粹极权的反思明确地表述为:“为什么文明进展譬如学院教育、各种艺术和著作出版业——非但不能抵抗政治的暴力,而且还对之欢迎礼赞?这是斯坦纳所要探讨的中心问题。”(第3页)这个中心问题的重要性自然无可怀疑,但关键是要看作者对这个“为什么”的思考和解答是深刻的还是肤浅的,而且还应该看这对我们认识自己的时代有何启发意义。我认为在这部文集中,斯坦纳从语言与文化的关系切入时代症候,对语言与极权政治的反思是颇为深刻的。他在“序言”中强调的是,“在极权主义制度下,语言与它讴歌的危险谎言之间是什么关系?在大众消费者的民主制度下,语言与它重载的庸俗、模糊和贪婪之间是什么关系?”(第1页)如果与维克多·克莱普勒的《第三帝国的语言——一个语文学者的笔记》(商务印书馆,2013年9月)比较起来,斯坦纳从文学、人文精神及经典著作的宏大角度揭示语言危机的时代性特征,有更普遍的意义。

乔治·斯坦纳的学术特征之一是博学,而真正博学的重要条件是通晓多种语言。虽然博学的通病是难以承受来自专家的挑刺,但是语言天赋总归是常人甚至专家往往都难以企及的。然而,从语言的博学到思想上的深刻,更重要的是认识时代中的语言危机。乔治·斯坦纳的语言研究很注重语言在不同领域中的最终连接,也很重视语言运用中的重要实践者对语言变化的影响,如歌德、康德,还有希特勒等,看他们对德语变化的影响。海德格尔认为只有与语言有关的事物才是最根本的,斯坦纳把语言的实践者也包含进去。有时候我们的确容易忘记语言及其使用者作为时代政治风向标的作用,尤其是在某种社会转型期中习惯了把意识形态语言的延续仅仅作为一件固化的外衣,失去了通过语言对时代转折和关键人物的实质性征兆的敏感判断。

对语言的脆弱性和道德伦理性,斯坦纳总是十分敏感,甚至认为当人们在说出纳粹大屠杀的罪行的时候,也足以使语言留下伤痕(《勘误表——审视后的生命》,李根芳译,行人出版社,台北,2007年8月初版第124页)。所谓语言“伤痕”,包括被政治污染的词汇、文体,他说就因为德语为贝尔森集中营服务过,所以许多流亡或逃出纳粹魔掌的德国作家都对他们使用的工具感到绝望(《语言与沉默》,第62页)。斯坦纳还力图说服读者相信,极权主义的野蛮行为是与语言的腐化结合在一起的,并受语言的推波助澜而日益严重(《勘误表——审视后的生命》,第185页)。这应该使我们深深地反思,与今天那些明显是陈腐不堪的语言捆绑在一起的,究竟是什么性质的事物与行为?斯坦纳从德语的变化中看到语言的滥用、僵化和暴力的巨大危险:“鉴于纳粹统治下的德语状况,我在其他地方也表明,当语言从道德生活和感情生活的根部斩断,当语言随着陈词滥调、未经省察的定义和残余的语词而僵化,政治暴行与谎言将会怎样改变一门语言。”(《语言与沉默》,第34页)一部语言政治学的核心,正是在于“政治暴行与谎言将会怎样改变一门语言”。

如果说语言天赋值得羡慕的话,生活经历与语言习得的关系可能更会令人心动。他的人生经历不乏流浪者的色彩,他曾说十八世纪的拉比巴尔·谢姆·托夫是他生活的灵感来源,认为“真理永远处于流亡中”;同时又说他的多语主义背景使他在任何地方都有家的感觉,每种语言都是打开世界的一个窗口。继而,他提出的问题是:全球化有助于这种流亡精神吗?另外一个问题是,生活中“安静的质量与语言质量连成一个有机的整体。……年轻人害怕安静。严肃和困难的阅读会怎么办呢?身上戴着随身听(Walkman)时阅读柏拉图可能吗?我对此感到忧心忡忡。”(转见朱丽叶·塞夫《乔治·斯坦纳的知识观》)

在喧嚣和Walkman(现在这已经成为古董了)的时代中,语言变得花哨和短暂,格言体与网络用语先后驾驭着大众的思维与表达。今天,在稍微有点品位的读书人看来,貌似深刻的格言体早已变得多少有点难以为继了,但是新的当红网络文体仍然摆脱不了旧的顽疾,刻意在“感性”之上披上“个性”、“风格”外衣。但是,也必须看到在多样化的调侃语言中所包含的真实意义,尤其是那些反讽的、颠覆性的心声。

|