|

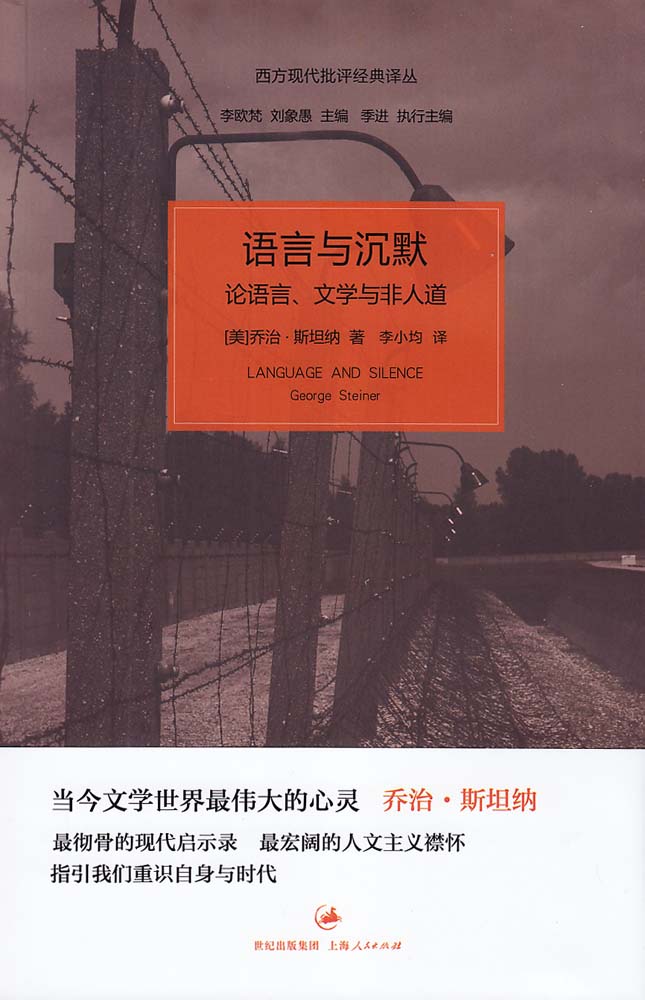

上个世纪60年代李欧梵就读到了斯坦纳的《语言与沉默》,曾撰文对其文才大表佩服,然而历经将近半个世纪,在他的主持下,这部经典才引进中国,并由世纪集团近期出版。在此书收录的《〈西方现代批评经典译丛〉总序》中李欧梵这样写道:“在此书中,他处处反思欧洲文化经历纳粹浩劫后的反响,令我深深感动。我再三咀嚼此书中的篇章,甚至学习斯坦纳的英文文体。”由此可见他对斯氏是何等推崇。 上个世纪60年代李欧梵就读到了斯坦纳的《语言与沉默》,曾撰文对其文才大表佩服,然而历经将近半个世纪,在他的主持下,这部经典才引进中国,并由世纪集团近期出版。在此书收录的《〈西方现代批评经典译丛〉总序》中李欧梵这样写道:“在此书中,他处处反思欧洲文化经历纳粹浩劫后的反响,令我深深感动。我再三咀嚼此书中的篇章,甚至学习斯坦纳的英文文体。”由此可见他对斯氏是何等推崇。

面对一部400多页的著作,我们如何阅读并梳理其纷扰复杂的思想头绪呢,李欧梵在《语言与沉默》的序言中为读者切准了脉,他认为斯坦纳“与当代西方的潮流息息相关,他对于现代西方社会的几种‘逆流’,更表现出忧心忡忡”,的确如此,在这部评批著作中,时时体现出了斯坦纳的文化忧郁和公共责任。

作为人文批评家,斯坦纳很清醒地认识到自己的独特,在《人文素养》一文中,他很快将自己与普通的文学批评家分离开来,并确信自己不会过那样的“二手生活”,并凭其别致的“风格之力”,创作属于自己的文学。

斯坦纳通过对利维斯的论述,给了我们这样的启示:敢于“骂人”,他骂过“学界中的人”,嘲笑他们和他们的牛律或剑桥大学“已经大大违背了真正的、不可缺少的教学功能”。在斯坦纳看来,一个平庸的人很难界定利维斯到底优秀在哪里,但他的个人影响已经远远超越了学院本身,因为他反对一切“批评话语中夹杂着闪亮但含混的专业术语”,他是一个批评界的“清教徒”,不惜与他的学生批评家闹翻。

不过斯坦纳的现实行为恰恰印证了他自己身上存在的弊病。2003年,在其出版的《大师与门徒》一书中,他就探讨过师父与弟子间这种复杂的矛盾感:“在我五十年的教学生涯中,有四个学生,三男一女,是比我更有能力,比我更有原创性,比我更能适应危机和现代性的。其中两位,在政治及心理的层面上,跟我翻了脸。他们令我自己的著作受到嘲笑。还有一位,多少保持着礼貌上的恭敬。第四位用自毁行为让满怀期望的我受到了惩罚,这是最让人痛苦的责难。”实际上,斯坦纳在作品《勘误表:审视后的生命》中已经谈过这四位弟子,然而在这部《语言与沉默》中,语气已经相当淡化了。

对“言词”的研究,是本书的核心之一。作为一个博学的批评家,也未必深谙神秘的中国东方禅宗学,斯坦纳在《逃离言词》中一文中,将语言的沉默浅显地比作人类对“道”或“大道”的彻悟,并引出“西方传统也知道超越语言进入沉默”的结论,这多少有些东拉西扯。因为中国道式沉默并不简单等同于“天主教中特拉普派强调的缄口苦修”,也不等同于“高柱苦修者沙漠教父那样放弃言词”。但斯坦纳还是看到了言词沉默的可怕性,他越来越发现,与莎士比亚和弥尔顿时代相比,在当今西方的经验生活里,“语词的世界已经萎缩”,作家所掌握的语词越来越少,越来越简单,斯坦纳认为,这种“锐减”势必会影响语言的品质,也就是说,他担心语词失去“部分精确和活力”从而被动地“承担起越来越俗气的任务,”以致最坏的结果是,“导致道德和政治价值的廉价崩溃抑或是由于政治活力的下降,才削弱了语言”。

不过斯坦纳的“问题”就在于,人的肉体上到底有多少欲“洞”?生理的性高潮机制意味着欲望的衰竭或中断吗?斯坦纳认为萨德侯爵所谓的“双重快感”纯属一派胡言,因为情色书注定是单调的,任何对性的描述手段,都是太程式化,太套路了,都是佯装文学或“标榜为文学的性爱文学”。在斯坦纳看来,禁书与街头黄书的区别就在于刺激男根所用的词汇和修辞水准的问题。面对真正意义上拓宽人类情感潜力的色情文学,斯坦纳首当其冲地推崇古希腊女诗人萨福,因为她让西方人第一次听到了性的尖叫。至于古罗马诗人卡图路斯,充其量只是带来了陈旧的新东西而已,陀思妥耶夫斯基、普鲁斯和托马斯·曼才可能是真正的新东西。

读小说是否是一种浪费?是否是“对时间不经济的利用,极端有害”?斯坦纳从老年人这一特殊群体身上发现了秘密的答案,他认为去日不多的他们(老年人)追求的不再是年青人式的消遣,而是分门别类后的经典以及“纪实和核心的事实”,比如历史。更可怕的是,随着人之年岁的增长,这种小说无用的心态日趋增加,这正是小说危机的所在——小说出品的恣肆并伴随着市场饱合、阅读萎缩而快速沉沦,最终成为存货或化为纸浆。这还只是表面现象,题材的来源被削弱,媒介强行介入并制造诸多生活假象,比起严重受损的小说,斯坦纳认为以视觉阅读、体验为形式,以互动增进社群气氛为目的,并融合多种艺术形态的戏剧其前途更令人惊喜。

|