|

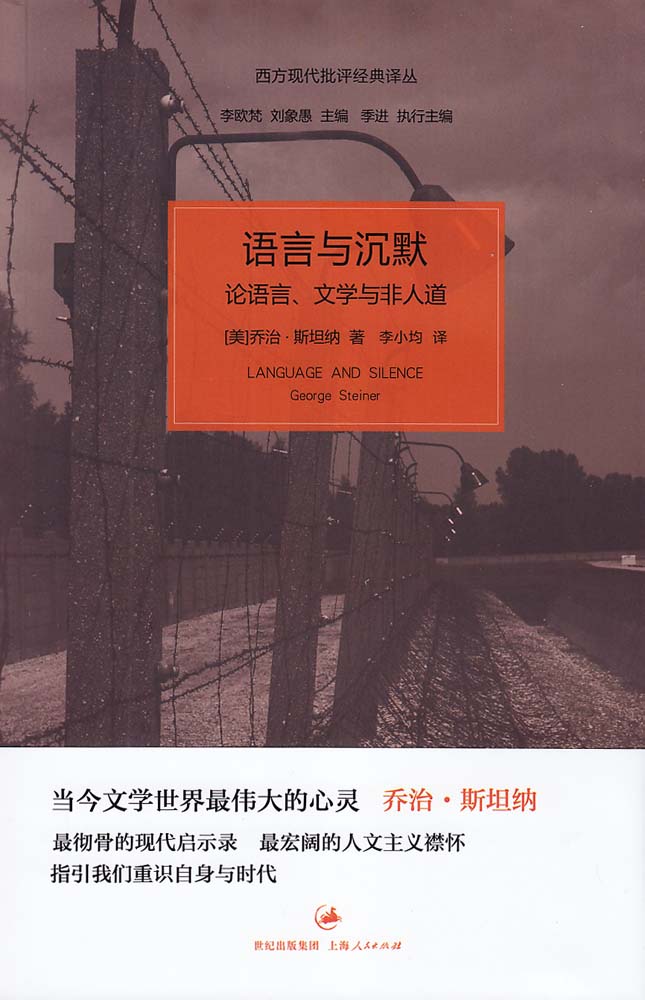

乔治·斯坦纳(1929— )的《语言与沉默》中文版近日出版。斯坦纳是当代人文主义批评大师,被誉为“当今文学世界最伟大的心灵”,他在《语言与沉默》一书中,对政治暴行的深入反思,对文学的梳理兼具历史感与现实关怀,此书可谓是能指引我们重识自身与时代的经典作品。 乔治·斯坦纳(1929— )的《语言与沉默》中文版近日出版。斯坦纳是当代人文主义批评大师,被誉为“当今文学世界最伟大的心灵”,他在《语言与沉默》一书中,对政治暴行的深入反思,对文学的梳理兼具历史感与现实关怀,此书可谓是能指引我们重识自身与时代的经典作品。

近代欧美的文学界,批评家人才辈出,最使我佩服的有两位:埃德蒙·威尔逊和乔治·斯坦纳。威尔逊的大名早已家传户诵,但斯坦纳的作品在国内似乎还没有人介绍过。

我没有受过“纯文学”的训练,然而对文学一直有浓厚的兴趣,这也许是威尔逊和斯坦纳最能吸引我——或者是像我这一类的人——的原因。这两位大师都是学贯古今,涉猎广博,西方各国的文学、哲学、艺术、社会、政治,都在他们的批评范围之内。二人的文字皆是精辟隽永,引人入胜。斯坦纳更“大言不惭”地认为,像他这样的文学批评家,可以和作家一样,以文体传世。所以他在遣词造句上,刻意推敲,其文虽不如威尔逊的文章流畅自然,但是读起来铿然有声,字字珠玑。

语言、文学与非人道

斯坦纳的近著,题名为“语言与沉默”,下面的小标题是“论语言、文学与非人道”,这一个标题,是寓意深远的。斯坦纳所谓的语言并不是指语言学,而是指文学借以表现的媒介——写出来的语词,作家以“语词”来传达文思,古典经籍也多借“语词”而流传至今。因此,斯坦纳所谓的“语言”也可以说是文化的代表。然而,现代西方的几股逆流却导致语言的滥用和文学语言的破产,使得西方文学的创作面临“沉默”的危机。这几种逆流,斯坦纳称之为“野蛮”(barbarism)——显然是与“文明”相对的一个名词。这种野蛮,并非出自戈壁沙漠或南美亚马逊的丛林,而是茁壮成长于欧洲文明的骨干之内:“受戮者的悲鸣,在大学外清晰可闻;虐待的暴行,也在与剧院和博物馆隔一条街上展开。在18世纪末期,伏尔泰颇有自信地认为酷刑即将终止,意识的屠杀即将灭迹。然而,在我们这个时代,文艺和哲学创作的重镇,却成了非人道的集中营。”

现代史上最大的一股逆流是纳粹主义,希特勒的发迹是对德国文化的一大讽刺。因为纳粹主义假借文明以图征服世界,于是尼采的哲学和瓦格纳的音乐皆被希特勒滥用,德国文学的精髓,失去了它应有的文明精神。斯坦纳在本书序言中举出一个震撼人心的例子:在纳粹统治下的德国,一个人可以在晚上读歌德、里尔克,可以弹奏巴赫、舒伯特,而第二天早上他仍然可以照样若无其事地到奥斯维辛(Auschwitz)集中营去上班,屠杀无辜!如果说这个人对文学不求甚解,这是矫饰之词,因为这不只是看得懂或看不懂的问题。这个例子所显示的是一个文化上的大问题:西方文明,从柏拉图到阿诺德的一贯传统,皆以为文化是一种“人性化”的力量,人类经过文化的陶冶,可以知行合一,不再诉诸野蛮暴行。然而,20世纪西方的政治暴行却有变本加厉之势,甚至于一向以理性自尊的法国,在德国人离开巴黎不到10年,就开始在监狱里凌虐阿尔及利亚的独立分子了。为什么文明进展愈久,野蛮的暴行却愈烈?为什么一般人所公认的文明传播媒介——譬如学院教育、各种艺术和著作出版业——非但不能抵抗政治的暴力,而且还对之欢迎礼赞?这是斯坦纳所要探讨的中心问题。

斯坦纳是犹太人,所以对纳粹的残暴特别敏感。他的父亲可能是奥国籍,1924年由维也纳移居巴黎。斯坦纳于1929年生于巴黎,在法国受教育,后来又在美国和英国念大学。虽然他自己并没有受过纳粹残虐之苦,但是他的血管里仍然流着犹太人的血液,心灵深处,仍有一种无名的余悸。本书中一篇动人的文章——《一种幸存者》(A Kind of Survivor),就是他的自我写照。

犹太知识分子的人文精神

欧洲大陆犹太知识分子的另一个特征是一种共有的人文精神,斯坦纳称之为“中欧人文主义”(Central European Humanism):这些人都能精通数国语言,可以广征博引希腊和拉丁古典经籍;他们在文学的爱好上都特别推崇歌德和莎士比亚;他们从歌德和莱辛的译作中看到西方古典经籍的精髓和人道主义的精神;他们阅读莎翁作品的欧洲译本;他们看犹太演员在维也纳、慕尼黑和柏林的戏台上所扮演的莎翁戏剧,因之也把莎士比亚视为己有;他们特别喜欢巴尔扎克、司汤达、托尔斯泰、易卜生和左拉的作品,而且把这些名著视为一种“精神解放”的代表作品;他们敬佩左拉,不仅是欣赏他的作品,而且也因为左拉在轰动全法国的“德雷福斯”(Dreyfus)案件中,挺身而出为犹太人辩护。

|