|

之前看过乔治·斯坦纳另外两本书:一本是《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》,一本是《斯坦纳回忆录》。斯坦纳谈论的很多话题,都是我很感兴趣的。他的特长是“比较”,比如写老托和老陀的书,有一种老派评论家的老实——然而他的回忆录却又比一般的叙事作品多了思辨性——术语当然有,但文本分析又很精致,让非学院出身的读者也很容易从具体章节的分析中找到血肉感,书名里只有两个人,但其实一直在各种对比色系里做比较研究,俄国文学与欧洲文学,托尔斯泰与荷马,等等。 之前看过乔治·斯坦纳另外两本书:一本是《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》,一本是《斯坦纳回忆录》。斯坦纳谈论的很多话题,都是我很感兴趣的。他的特长是“比较”,比如写老托和老陀的书,有一种老派评论家的老实——然而他的回忆录却又比一般的叙事作品多了思辨性——术语当然有,但文本分析又很精致,让非学院出身的读者也很容易从具体章节的分析中找到血肉感,书名里只有两个人,但其实一直在各种对比色系里做比较研究,俄国文学与欧洲文学,托尔斯泰与荷马,等等。

斯坦纳还善于各艺术门类之间的比较:斯坦纳出生于一个富裕的犹太家庭,就像我们知道的,大多数这类家庭出来的孩子,有良好的语言能力和艺术修养。在他的文章里,常常可以看到艺术修养的底色,比如在《斯坦纳回忆录》里,他曾经写“就其性质而言,这涉及‘耳朵’的问题”……斯坦纳把文学鉴赏力比喻成听“调性”的能力,他说有的人就是音盲,你没法用理论说服他……这个比喻很贴切。

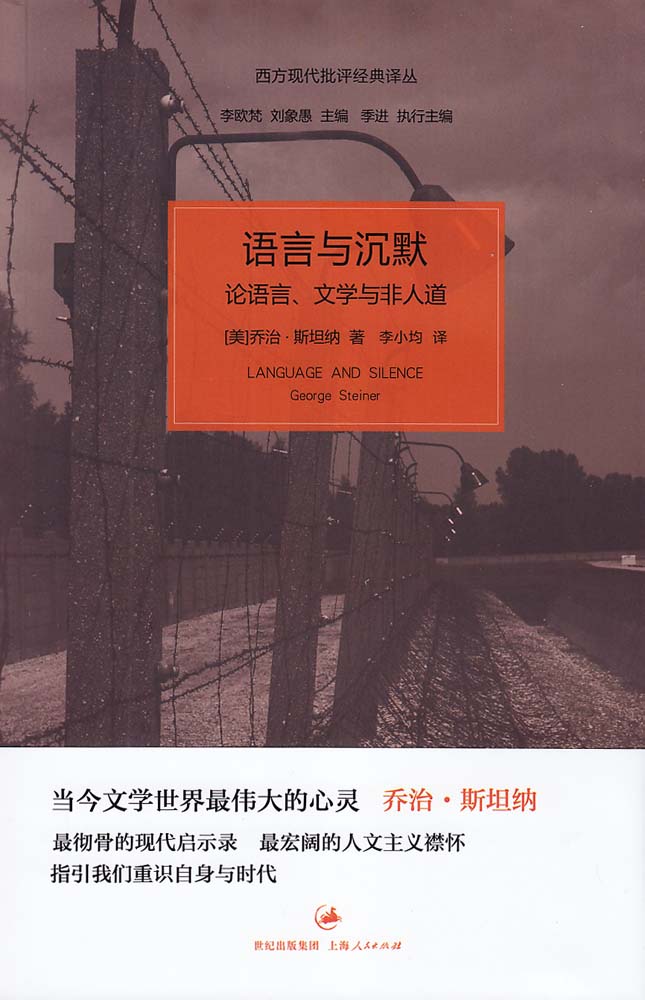

《语言与沉默》是部文集,收录了斯坦纳很多文章。从表面看,不像写托尔斯泰或是回忆录那样主题集中,其实它们倒是讨论着共同的母题:“语言的生命”。这些文章是在特定时刻所写的:一本新书的出版,一部新戏的上演,或是某次猝然发生的政治事件。在斯坦纳看来,语言是文化的代表,“而现代西方的几股非人道主义逆流导致了语言文化的滥用与污染,使西方文学的创作陷入‘沉默’。”这个沉默感不仅在文学范畴,还包括音乐、数学,也被他当做一种精神语言来讨论“沉默”。

在《斯坦纳回忆录》中,斯坦纳做了关于语言和音乐的比较,是在技术领域内的,比如文字论述必须保持时间上的线性连贯,逻辑限制,因果律的制约,局限于时间切割,所以它不如音乐那样忠于直觉。而在《语言与沉默》里,斯坦纳更关注的是人文情怀这块,一个晚上读着里尔克,弹着巴赫的人,早上依然去奥斯维辛上班,如果语言已经服务于非人道,那它的存在意义是什么?沉默由此产生。《语言与沉默》中的最大价值,就在于斯坦纳重申了艺术的终极意义:人文关怀。

|