|

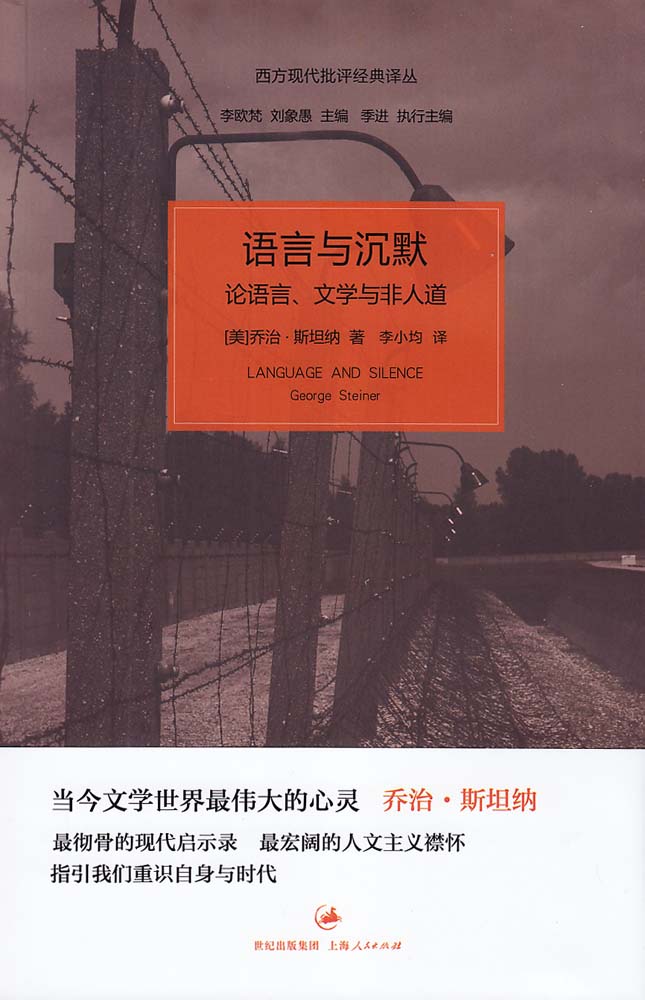

《语言与沉默》一书中有一篇写于1966年的《后记》,是关于两本犹太人二战中所受苦难书籍的书评,这两本书是《痛苦的经卷:卡普兰华沙日记》和让-弗朗索瓦·斯坦纳撰写的《特雷布林卡集中营》,前者是研究犹太历史和风俗的学者卡普兰记于1939年至1942年8月4日的日记。后者则是“一个灭绝营里的反抗故事”,作者让-弗朗索瓦·斯坦纳并没有经历过大屠杀,在审判艾希曼期间,他去了一次以色列,感受到犹太人众所周知的隐忧——为什么欧洲的犹太人就像绵羊一样走向屠宰场?有感于此,他采访了特雷布林卡集中营为数不多的幸存者,写下了此书。 《语言与沉默》一书中有一篇写于1966年的《后记》,是关于两本犹太人二战中所受苦难书籍的书评,这两本书是《痛苦的经卷:卡普兰华沙日记》和让-弗朗索瓦·斯坦纳撰写的《特雷布林卡集中营》,前者是研究犹太历史和风俗的学者卡普兰记于1939年至1942年8月4日的日记。后者则是“一个灭绝营里的反抗故事”,作者让-弗朗索瓦·斯坦纳并没有经历过大屠杀,在审判艾希曼期间,他去了一次以色列,感受到犹太人众所周知的隐忧——为什么欧洲的犹太人就像绵羊一样走向屠宰场?有感于此,他采访了特雷布林卡集中营为数不多的幸存者,写下了此书。

言说暴行 描述是最好的控诉,评论却失之轻浮

大屠杀记忆对于斯坦纳而言像一个吞噬一切的黑洞,蚕食着他所有的写作,如果不对它做出积极的反应,他知道他所有的写作都会变得毫无意义。

两本书都有大量对令人发指的纳粹暴行的细致描述,在书评中斯坦纳一反常态,几乎放弃了他擅长的思辨分析能力,而是将更多篇幅用来转述这些暴行的细节,因为他知道这些对暴行本身的描述就是对它最好的控诉,而评论这些暴行本身却失之轻浮,正如斯坦纳在文中所说:“(对这两本书)最恰当的‘评论’就是逐行重新抄写,遇到死者的名字和孩子的名字就停顿一会儿,如同传统的《圣经》抄写员,碰到上帝神圣的名字时要停顿一下。”文章末尾,斯坦纳提到当年在华沙犹太人聚居区,一个孩子在日记里的一句话:“我感到饿,感到冷,长大后,我想当一个德国人,我就不会再感到饿,感到冷。”斯坦纳说他想重写这句话,然后默念,为那个孩子祈祷也为自己祈祷,“因为在那个孩子写下这句话时,我吃得饱,睡得暖,沉默不语。”《语言与沉默》整本书佳作迭出,但最打动我的文章非这篇《后记》莫属,而这个毫无“技术含量”的结尾则使我久久难忘。

客观地说,斯坦纳在写这篇《后记》时,其笔触是滞涩的,远不如他在别的文章中那样妙语迭出,但它却是理解斯坦纳全部著作的一把钥匙。斯坦纳为什么服膺人文主义批评传统?为什么对在20世纪中叶大行其道的新批评颇多微词?简单地说,一个身负大屠杀残酷记忆的犹太学人,不可能那么轻巧地将诗歌语言脱离历史背景和语言环境,以某种方式“标准化”,从而变身为所谓永恒的东西。大屠杀记忆对于斯坦纳而言像一个吞噬一切的黑洞,蚕食着他所有的写作,如果不对它做出积极的反应,他知道他所有的写作都会变得毫无意义。悖论的是,正视这个黑洞仍然是一种危险——语言的事后的描述无论如何都有轻巧之嫌。为了平衡这种宿命般的轻浮感,斯坦纳使出浑身解数,动用全部的知识储备和情感力量,还有必不可少的天赋和才华,终于在词和物、语言和世界的永恒较量中,为词和语言这一方赢得了自尊,勉强使沉重的黑暗现实不至于坠入深渊,因为语言在跷跷板的另一端正在加重自身的分量,尤其奇妙的是,现实这一端重量越大,另一端的词语也就相应增加着重量。作为杰出的学者,斯坦纳当然知道这两者其实是不可分割的,它们在互相打量、厮杀、斗争的过程中为彼此获得了尊严。

语言与现实 他所有的语言探讨都指向存在之重

这些文章没有直接涉及大屠杀,而只是将大屠杀摆在远景和背景的位置,从而为用语言探讨这些罪恶的事实提供了可能。

但是斯坦纳是如何做到这一点的——如何使他在文章中反复申说的“语言”和那些形式主义批评家夸夸其谈的语言做出了泾渭分明的分野?如何使那些令人发指的“现实”不至于压垮语言自身的建设——那么我们就得回到《语言与沉默》第一辑里的那些精彩文章。

和《后记》不同,这些文章没有直接涉及大屠杀,而只是将大屠杀摆在远景和背景的位置,从而为用语言探讨这些罪恶的事实提供了可能,同时这些罪恶事实也成为平整的镜面反射着语言自身的形象,更有利于对语言的反省。换句话说,情感的力量只有在冷静分析的基础上才可能保险地成为正面的建设性力量,才不至于走向令人厌腻的煽情的泥淖。

而《后记》则以其极端的形式,成为斯坦纳考虑的核心议题——语言与沉默——的一个活生生的例证:语言在残暴现实面前无可救药的无力感。甚至于《后记》中的文字也多是拘谨地引用,作为批评家的斯坦纳能说些什么?他只能如他所说的那样去默念、去重写、去祈祷,只是不再批评,也无力批评。

|