|

谈到“80后”写作,张悦然是绕不开的一个人物,2003年起加在她头上的“美女作家”、“最富才情女作家”称号伴随她走过了10年。这10年里,她出版了3部长篇小说、两部小说集,以及两版文集。2008年,张悦然开始主编《鲤》书系,每期选择一个既和文学相关,又侧重“80后”成长经验的话题,进行小说、随笔、诗歌、摄影等形式的创作。这些主题的探讨和表达不局限于个人体验,也是一代人的共同经验,是一种值得关注的文化现象。从早期内心隐秘情感的探索,到如今转向具有更广泛社会共鸣的尖锐话题,张悦然一直努力尝试转变,而主编杂志的过程,也是对她个人文学品格的一次提升。 谈到“80后”写作,张悦然是绕不开的一个人物,2003年起加在她头上的“美女作家”、“最富才情女作家”称号伴随她走过了10年。这10年里,她出版了3部长篇小说、两部小说集,以及两版文集。2008年,张悦然开始主编《鲤》书系,每期选择一个既和文学相关,又侧重“80后”成长经验的话题,进行小说、随笔、诗歌、摄影等形式的创作。这些主题的探讨和表达不局限于个人体验,也是一代人的共同经验,是一种值得关注的文化现象。从早期内心隐秘情感的探索,到如今转向具有更广泛社会共鸣的尖锐话题,张悦然一直努力尝试转变,而主编杂志的过程,也是对她个人文学品格的一次提升。

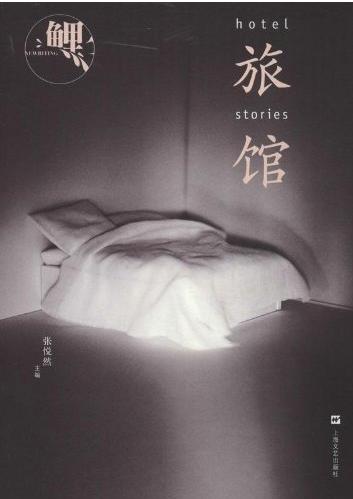

2006年《誓鸟》出版以后,张悦然有8个短篇小说发表,鲜明地显示出一个作家自我突破的尝试。这些作品不仅保持了她语言上一贯的高水准,在意义空间上也得到了更深入的拓展。张悦然把抽象的主题具象化,摆脱以往局限自我的创作,靠人物的复杂性呈现出主题的丰富性。这8篇小说分别为《好事近》《怪阿姨》《七点零一分》《家》《一千零一夜》《老狼老狼几点了》《湖》《沼泽》,所对应的主题为“孤独”、“嫉妒”、“谎言”、“逃避”、“荷尔蒙”、“偶像”、“旅馆”。

张悦然的早期作品是纯粹的情感主题,后期主题则变得具体,从情感到意象,从内心到外部世界,张悦然以较高的完成度展现了一个青春作家的成长轨迹——从自我感情的沉溺挣脱开来,转而关注当下个体的生存状况。这种生存情境完全是依靠鲜活的文字呈现的,张悦然的小说与主流叙事刻意保持距离,既保持了鲜明的个人风格,又拒绝意识形态的捆绑。在她早期的创作里,为了讲好一个故事,总是会进行一些刻意的设置,使得情节变得突兀。如今,她把故事的幅度缩减,把人物的复杂性拉长。即便是故事,她也讲得与众不同。在早前的作品里,由于对少女经验与校园经验的过度使用,张悦然的几部小说都有似曾相识的影子,其故事的重复性因此被人诟病。而在她最近的创作中,对经验使用的节制相当程度上得益于她丰富的阅读量,阅读提供给她的更多是生活经验的思考。

张悦然像工匠一样对语言精心雕琢 在商业化的写作背景下,她的语言具有一种想象力,与日常语言保持距离。她用词考究,修辞结构复杂,对一些词语有偏执的热爱。莫言曾说“她的文字锋利、奇妙、简洁、时髦而且到位”,白烨则用“文字奇绝”来评价她的语言。《好事近》以后,张悦然的语言发生了变化,她不再刻意使用生僻的词语,语法结构也更合乎规范,她的着眼点不再是个别的词语,而是整个句子和段落,小说因此有了一种节奏感,叙事也更加流畅。从细部看,她减少了形容词的使用频率,多用动词,使小说不再靠情绪支撑,而是靠动作推进,这和之前几部作品产生了明显的差异。

在一次访谈里,张悦然把同代人的创作特点总结为“形容词文学”:“我们动词萎缩得很厉害,所以我们的小说缺少了行动,更多的是一种特别空虚的描述。大量形容词的出现,源于‘80 后’所处时代物欲的爆发。形容词文学有两个特点,第一是很主观,第二是风格可能会变得非常繁复、华丽。其实这是我们这代大多数人的风格,当然我们现在也在抛弃和改变它。”

《好事近》接续了《誓鸟》的残酷暴虐美学 小说中的所有主人公都具有偏执型人格,文中出现了大量对经血和同性之爱的渲染,如“岩石一般的疼痛忽然被凿穿,一丝清冽的泉水涌上来。少年感觉到了甜。”“经血就是女人欲望的外溢。血有多鲜艳,欲望就有多猖獗。”“垃圾篓里的那团血污像是认识我,看到我,蜷曲的身子就缓缓地打开了,正中裹着一块褐黑的浓血,正在怒放,正在蔓延。”这些极其私密的行为以一种平和的笔调被呈现出来,而不仅是猎奇性的观赏。

对快感的宣泄转化为对身体细微变化的关注,这正是一代人孤独的体现,他们不再关心社会和宏观,而是关注自身的微观。“孤独”成为标榜自己独特的符号,也成为对他人的指认方式,还是中学生的男主人公对女主人公说:“别人都说你冷漠,我却一看到你,就觉得亲切。你身上有一种特别的气味。我确信,我们是同类。”孤独不再是一件难以启齿的事情,相反变成了“80后”的情感标记,是个人狂欢的背景。《好事近》呈现的正是对孤独感的享受,“世界豁然大亮,前后无人,不被牵系的感觉让我非常轻松,甚至不愿意去承认,那一点点因为亲缘遁世而产生的孤独”。从害怕孤独到享受孤独,背后承载的是城市化背景下,人不断被强化并逐渐适应的隔离感。

|