|

skype会议搞定工作 skype会议搞定工作

平时周嘉宁在上海,颜禾和张悦然在北京。很多人会问:那你们怎么工作?

“skype(一种网络电话)电话呀。skype比微信更集中注意力,一个会议可以把好多问题定下来,出版流程啊、时间啊。”张悦然说。她是夜猫子,以前这个开会时间基本在晚上十点,考虑到颜禾宝宝还小,现在尽量往前挪了。

他们有一个主题素材库,但要能和文学有联系,能生发出不同层面的小说。张悦然说,三人间已经有很深的默契,甚至需要为这种默契担心了。因为三个人太知根知底了。

“如果照现在的熟练程度,(每一期)不需要花太多功夫。仅仅是这样下去,这个事情会变得特别没意思,需要一个变化。我们的成长也恰恰到了一个新的阶段。”周嘉宁说,“我们不会解散,也愿意有新的人加入。我们缺少会做经营又合得来的人。”

加盟新人是张悦然的粉丝

新加盟的团队成员高翔,1988年生,是张悦然的资深粉丝。今年夏天,还在辽宁大学读研的高翔一个人跑到北京,成为《鲤》的实习编辑,也是唯一的男性成员。对高翔的悟性和文学素养,一向有些挑剔的张悦然表示很满意。

坐在一起,四个人讨论过杂志的发展方向。“写都市化已经一点问题都没有,比如泡咖啡馆,不会再有人说这个很小资,因为已经是我们的生活了。”张悦然正在读美国女作家珍妮弗·伊根的小说《恶棍来访》,“她在推特上写过一个每段140字的间谍小说,就是‘我在监视你’这种类型。《鲤》今后也需要这样的创新。”

每期都会刊发圈内大牌作品

“鲤”的名字,另一层含义是:Newriting(新写作)。每一期,张悦然几个都会在SKYPE会议上敲定一个主题,然后寻找合适的作者约稿。

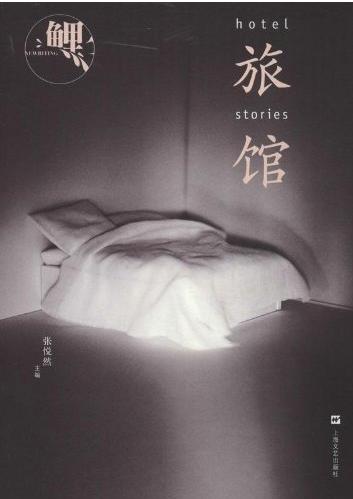

因为约稿多是小说,经常出现字太多的问题。比如最新一期《旅馆》就因为超字不得不涨了3元。约稿的另一个问题是不可控。张悦然说,他们曾经出现同一主题的稿件过于撞车,而不得不“很为难地”退稿。

《鲤》的稿酬是千字300元左右,属中档水平。不过每一期都会刊发圈内大牌的作品,比如《来不及》邀的是阎连科和朱天心,《文艺青年》邀的是周云蓬和廖一梅。此外,还邀过骆以军、吉本芭娜娜、舒国治的对谈,甚至搞到了珍妮特·温特森的新作首发。

除了张悦然和周嘉宁,春树、颜歌、绿妖、路内、曹寇、葛亮这些新生代的名字也常出现在《鲤》上。可以说,《鲤》比传统文学杂志的视野更开阔。

“比较欣慰的是,拿出五年前的第一期,也不会觉得好幼稚。创办时,我们确实借鉴过英国老牌文学杂志《格兰塔》,但我们的主题比他们更实一些。”

发现文学的读者还是年轻人

在第一期卷首语中,张悦然曾这样为《鲤》设色:“它是优雅的,却又很尖锐。它是从容的,却又很剧烈。它是天真的,可是正在慢慢地走向沧桑。它是告别了一次又一次,挽留了一次又一次的青春。”

销量上,卖得最好的两期恰恰是:《孤独》和《荷尔蒙》。“我发现文学的读者还是年轻人。年纪越大,读书的兴趣和时间分配越少。但我们不是专门做给高中时看的,校园生活的痕迹正越来越少。”张悦然说。

《鲤》有着更为宏大的夙愿。他们做过一期《因爱之名》,讲这代年轻人和父母的关系。“从不理解-对抗,到了解-接受-包容。”

曾获重口味评价“被经血浸泡过的书”

《鲤》刚出来时,网友给了一个重口味的评价:像“被经血浸泡过的书”。

张悦然否认了这种说法,“《鲤》一点也不女性”,相反,他们想做一些更有社会责任感的话题。“我们做过一期‘来不及’,用来反讽现在的人过于赶时间,又不晓得赶的是谁的时间。”

每一期《鲤》都有“态度”这个栏目,代表杂志的价值观。“这个很难写。在英国那种特别成熟的社会,文学杂志根本不需要输出价值观。而在中国,我觉得我们还有必要这样做。”

张悦然同时坚定地拒绝商业化,至今《鲤》没有一个广告,和出版社签合同拿的是固定版税,甚至宣传也特别少。“有人建议把《鲤》的小说卖给影视公司。我们觉得还是太商业了。”

纵然如此,张悦然仍然看不到在一个普遍不读书的大环境下,《鲤》最后能走到哪里。她承认,“这种逆流而上是性格使然。首先我很认可其他人的方式,从贡献上说,我有一种惭愧。但不是卖多少本才叫价值,我们为文学贡献了力量。”

|