|

编者按 编者按

年轻作者的出道、创作血液的更新,是令人关切的问题。鼓励青年创作,是各类评奖、会议、活动热衷高举的旗帜。然而,怎样才是“鼓励”呢?是颁奖吗?是发钱吗?是加入作协吗?是媒体造星吗?

张悦然的创作道路和她的感想,也许提示了某种答案。此外,香港举办的创作比赛,也给出了“鼓励新人”的不同思路。

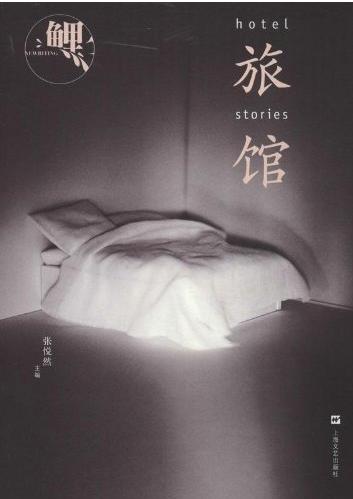

谈及80后作家,许多人心中会冒出三个名字:韩寒、郭敬明、张悦然。他们都因参加新概念作文大赛而崭露头角,之后的道路却各有不同。相较之下,张悦然并不站在舆论的潮头,她只在文学之路上平稳前行。她频频获奖,得到文学圈的认可,还不时地出席官方活动,成为“中国年轻作家”的代表。她有自己比较稳定的读者群,《鲤》书系慢慢耕耘。此外,或许不为人注意的是,张悦然在头戴年轻作家的花冠之时,已悄悄步入了“青年导师”的行列。

9月21日,80后作者周嘉宁的新书《荒芜城》读书沙龙在单向街书店举行,孤独和寂寞的主题吸引了很多“文青”。在提问环节,作为嘉宾出席的张悦然成了主要目标。读者引用着少年时在《萌芽》杂志上看到的句子,在没有实质内容的发言之后,说一声“我是看着你的书长大的”。十几年过去了,很多人还是会把张悦然的名字和“新概念作文”以及《萌芽》杂志连在一起,印象中,她还是第三届新概念作文大赛的冠军,一直讲自己的青春故事,诉说一代人小格局里的忧伤。

少有人知道的是,从2009年开始,张悦然已经开始在新概念作文大赛中担当评委。每年比赛的时候,她和很多知名作家一起扮演语文老师的角色,为选手们的复赛命题,然后关上手机,等参赛的中学生写完作文,评委们分成小组打分,评出名次。这样的比赛流程很多年都没有改变,但参赛选手已经从80后变为90后甚至年纪更小的小朋友。“现在的选手视野比我们开阔,写的内容、用的词汇都比我们丰富。”这是张悦然的直接感受。

这应了那句老话——“铁打的营盘流水的兵”。对于比赛来讲,90后或者00后的标签并不重要,更大的改变是网络环境带来的。“我们那个时候互联网刚刚兴起,并没有那么多渠道可以发声。对于现在的学生来说,发声的方式有太多,每一种方式都会有人喝彩,已经不再有人像80后一样,认为新概念有很强的仪式感了。” 张悦然这样概括年轻作者心态上的变化:“相比为《萌芽》投一篇稿,很长时间才能看到读者的反馈,可能还不如你在豆瓣上写一篇文章,马上就能看到粉丝在下面点赞。”

在这个书写快捷、阅读快捷、遗忘快捷的时代里,谁还会把写一纸作文看成一件重要的事?张悦然说,在属于80后的“新概念时代”里,参加比赛是一件赶潮流的事,而在今天都是一些相对保守的年轻人才会相信这样的表达方式。“我感觉,以前新概念的选手都是来自北京、上海,到了今天二三线城市的人居多。新概念作文和普通的学生作文相比,篇幅还是很长的。我想对于现在的学生来说,写3000字或者更多应该是很难的一件事了。”

张悦然还是第四届香港年轻作家创作比赛的评委兼“导师”。在评审团中,她最年轻,是唯一的80后。“香港的创作大赛更接近现在的时代,让年轻人多元化地抒发自己的想法。”张悦然对青阅读记者说,“这个比赛的目的是完成一本书,寻找的不是作家,而是一些有想法和综合能力的人。比起写作文,这个形式会让更多年轻人觉得有意思,有尝试的愿望”。

不过,谈及鼓励青年作者,张悦然并未否定新概念作文大赛存在的意义:“新概念这样的比赛如果更多一点,也会有作用的。”她最感念“新概念”带给她很多同道人。“外人看这些比赛,会认为是一场有预谋的造星,但事实上获奖的人很多,真正在文学道路上继续走下去的人不多。对我来说最重要的不是得奖,而是认识了很多同行者,当年的萌芽论坛上我们几乎什么都说,写作的困惑,读书的心得……最初的创作者需要同行的人,比赛给了创作者更多交流的机会,也让我能走到今天。”

能走到今天的确不易。80后作家在备受瞩目的环境下长大,收获关切,但更多的人给予他们的是质疑。冲在最前面的三个人是韩寒、郭敬明和张悦然,这三个人中也只有张悦然在文学路上一直朴素地走着。2013年9月,她走上中国人民大学的讲台,成为全校选修课“短篇小说鉴赏”的老师。能容纳80人的教室每次都挤进120来名学生。她让每个同学随机抽一本书,期末上交读书笔记。她把《鲤》作为奖品发给课上发言有见地的同学。同学们说她讲得很好,“第一节课她挺紧张的,但是能看出来很用心”。张悦然自己也很高兴:“成为职业作家之后会变得没有生活,现在我能用不同的方式看看世界,我特别开心。学生们对老师有期望,我也能更快地进步。所有对文学有帮助的事,我都愿意做。”

|