|

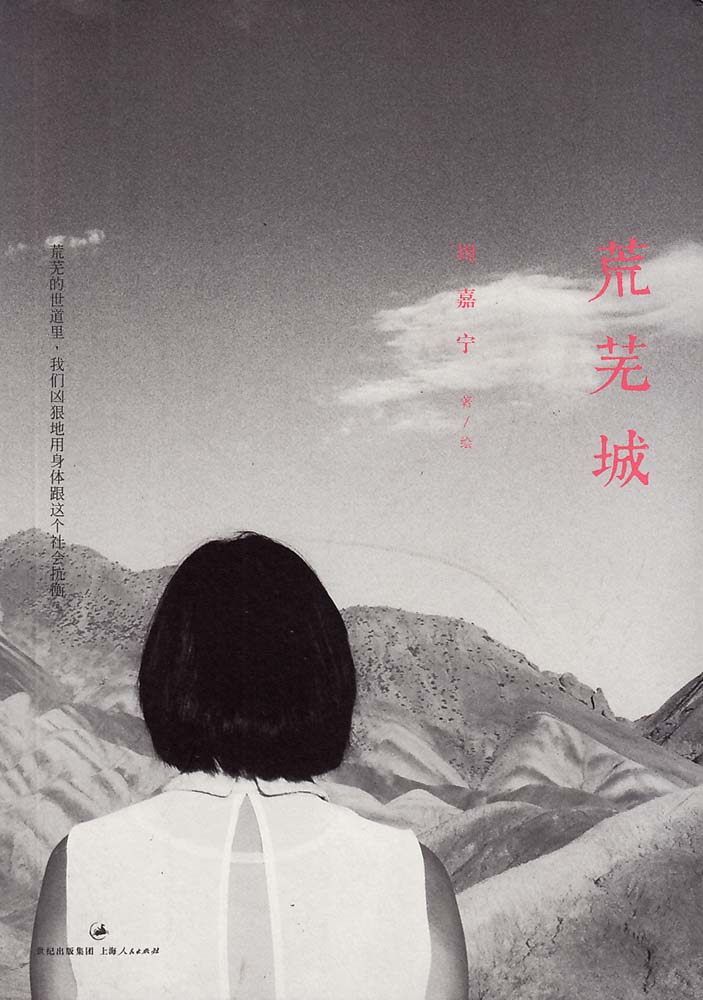

荒芜的世道里,我们用什么来和这个世界抗衡?也许,那些整天与孤独为伴的写作者最有发言权。9月,借小说《荒芜城》出版,我们与年轻作家周嘉宁漫谈这一话题。 荒芜的世道里,我们用什么来和这个世界抗衡?也许,那些整天与孤独为伴的写作者最有发言权。9月,借小说《荒芜城》出版,我们与年轻作家周嘉宁漫谈这一话题。

文学是作家最含蓄的坦白

周嘉宁,从事写作和翻译,现任《鲤》文字总监。她是上海女作家,但是一度在北京“北漂”三年,后来又回到了上海。在北京的这段时间里,她和张悦然经常见面交流。

不同于同时期出道的其他年轻作家,周嘉宁其人也像她的作品一样沉静而敏锐。她迷恋人物胜过故事,热爱描摹人与人之间近距离相处所带来的复杂而微妙的情绪。

早在1998年,作为连续两届新概念作文大赛的获奖者,原本想要成为记者的周嘉宁开始了自己的文学创作之路。从那时至今,她已经出版长篇小说、短篇小说集和译著数十本。她始终坚持着自己的纯文学道路,尽管这条道路有些寂寞。她读硕士时候的导师、复旦大学中文系教授张新颖评价她是同批作家中最优秀的一个,最有文字质感,但却不是最受关注的。

随着年龄和阅历的增长,周嘉宁不再满足于青春成长小说的创作,而具有了更宽阔的视野,作品开始聚焦成年人生活的现实。“以前接触到的都是年轻人,这两年接触的都是一些年纪比我大的人,比如说40岁以上的人。在他们身上会看到一种很清晰的状态,就是精神上暗的东西越来越多,内心是空的、焦虑的。这种状态,我特别想写。”于是周嘉宁带来了《荒芜城》。

这部书可以算作她转型的一个节点,既写了青春的迷惘和残酷,也写到了成人世界的空虚和荒芜。作家孙甘露说:“这本小说是那一代作家中最含蓄也最坦白的叙述,文字非常敏感也非常节制。”此次《荒芜城》单行本的出版,既可以看做周嘉宁对过去创作的完美总结,也可以看做她开拓新的写作领域的发端。张悦然说:“周嘉宁把北京的孤独感写得非常动人。”

“最好的时间”在北京

对于上海姑娘周嘉宁来说,在北京这几年的生活与上海有着太多的不同。

“我其实现在回忆起来北京整个色调都是灰的冬天冷色调,因为印象太深,作为一个上海人太喜欢北京的冬天。”周嘉宁说,自己以前从来没有看到过河结冰,但在北京她住在护城河旁边,晚上就看到河面结了冰,下了雪以后,上面都白了,还有人在上面走,还有很多钓鱼的人在冰上凿出来的窟窿。“在北京这3年觉得北京就是处于一个冬天的状态。在小说里,我把北京所有的记忆都写成了冬天的。”周嘉宁说。尽管这样,她仍然认为自己在北京的时间,是北京最好的时间。

《荒芜城》写的是一个女孩从北京搬回上海的3个月中发生的事情,其间也有不少记忆闪回。这部作品的灵感来自于周嘉宁一段真实的经历,这段经历对于她至关重要,也在很大程度上改变了她的生活。“在北京的3年我独自完成了成长中最困难的部分,而写作这本书的两年则是一个自我废置的过程。”这段“不思量,自难忘”的经历,促使周嘉宁开始动笔创作这部作品。

张悦然回忆,在北京送周嘉宁回家时,每次都要穿过一段特别偏僻的路,那种感觉和《荒芜城》里面的孤独的气氛是相通的。“我觉得特别有意思,所有的人都觉得自己赶上了北京最好的时间,无论是‘70后’还是再往前的人,在回忆的时候都会讲,我们那时候才是最好的北京,你没有赶上。我自己也会觉得,我看到的现在的北京就是最好的北京。”但更重要的,张悦然表示,也许是因为那时候她和周嘉宁两个人在一起,有很多的故事发生,所以才可能也会觉得那个时间是北京最好的时间。

在作品中构建起一座“荒芜城”

“我们很多人,内心都是荒芜的,迫切需要一些炙热的东西,哪怕感情,去填满它。”在这部小说里,周嘉宁构建了一座“荒芜城”。无论是北京,还是上海,人心都是荒芜的,人人都像空心人,孤独地在世间漂泊,相互之间无法沟通,无法相爱。在小说里,她细腻而深入地挖掘人物的隐秘情感和情绪,探索人物心理的幽微之处,并且以出色的语言技巧将这一切展示在读者面前。这种深刻而不张扬、悲凉而不绵软的风格是周嘉宁作品一贯的特色,她的小说故事算不上传奇,却有着“一拳将人打倒在地”的力量。

“可以说孤独是贯穿整本书的,但是你会感觉到,上海的孤独和北京的孤独是不同的,所以我觉得也很有意思。并不是说我们在一个熟悉的城市,在我们的故乡生活就没有孤独,或者说孤独会少一些,或者说我们去一个陌生的城市,孤独会增加很多倍,但是它会是一种不同形态的孤独。”张悦然评价说,“再没有比周嘉宁更擅长营造小说气氛的人了。”

在周嘉宁的小说里,读者每时每刻都能感觉到空气的湿度和温度,街道的空旷与狭促,房间里的光线和气味……同时,外部的这一切都是指向内心的,是人物内心活动所成的镜像。在这部小说里,上海和北京两座城市是盛放情感的两个容器,如同一颗心脏的左右心房,每一个物象都是一条通向内心的血管。

也许,阅读《荒芜城》,不是一种愉悦的体验;也许,阅读《荒芜城》,同时也是在检视生活中真实的荒芜。

|