|

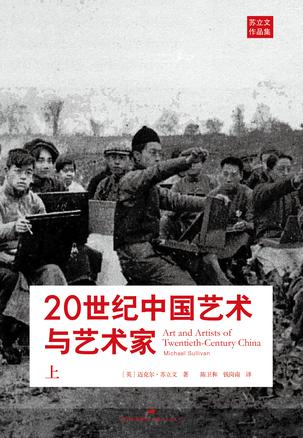

8月15日,2013上海书展迎来了年纪最大的嘉宾:97岁的艺术史家迈克尔·苏立文现身上海思南公馆,带来中国艺术研究专著《20世纪中国艺术与艺术家》。该书今年5月由北京世纪文景出版,以60余万字的篇幅,360多幅精美插图,全景式地描绘了20世纪中国艺术在西方艺术和文化影响下的彷徨与新生。苏立文在中国紧张压抑与自由舒放、绝望与希望的双重语境下,讨论艺术家及其作品,精确地传达了中国文化史与艺术,在20世纪盘根错节的各种力量的纠缠中的各色形态,以及偶尔异乎寻常的怪诞。 8月15日,2013上海书展迎来了年纪最大的嘉宾:97岁的艺术史家迈克尔·苏立文现身上海思南公馆,带来中国艺术研究专著《20世纪中国艺术与艺术家》。该书今年5月由北京世纪文景出版,以60余万字的篇幅,360多幅精美插图,全景式地描绘了20世纪中国艺术在西方艺术和文化影响下的彷徨与新生。苏立文在中国紧张压抑与自由舒放、绝望与希望的双重语境下,讨论艺术家及其作品,精确地传达了中国文化史与艺术,在20世纪盘根错节的各种力量的纠缠中的各色形态,以及偶尔异乎寻常的怪诞。

迈克尔·苏立文,牛津大学荣休院士,是20世纪第一个系统地向西方世界介绍中国现代美术的西方人,被称为“20世纪美术领域的马可·波罗”。1940年,20岁出头的苏立文以国际红十字会志愿者身份来到中国贵阳,为红十字会开卡车运输药品到重庆。在中国,他和中国妻子吴环认识结交了艺术家张大千、黄宾虹、吴作人、刘开渠、庞薰琹、关山月、叶浅予、丁聪等人。1946年,苏立文回到英国,重新进入牛津大学本科,学习艺术史,为研究中国艺术做准备。1959年,当他的西方同行还认为现代中国艺术不是一个值得严肃对待的课题时,苏立文出版了简略的《20世纪中国艺术》一书,这是他的首次尝试,他也由此成为西方首位系统研究20世纪中国美术的学者,开始建立自己的研究体系。1997年,又经数十年的潜心研究,凝聚他毕生心血的《20世纪中国艺术与艺术家》英文版正式出版。

1980年,苏立文再次来到中国,在北京他见到了老朋友庞薰琹。庞薰琹的一句话让他印象深刻,“不要用我们现在做的行动来评判我们,我们做的一切都刚刚开始”。在苏立文看来,上世纪80年代是艺术最激动人心,最有创造力的时期,但他同时也注意到,商业化元素对中国艺术造成的影响,“中国的艺术界产生了很多对自我重复的那些东西,失去了自己的创作方向和道路”。

苏立文对当下中国的博物馆收藏有自己的见解,“在欧洲和日本的博物馆里面,它们有大量的对中国艺术的收藏品,但是在中国的博物馆里面,有没有对西方的艺术的收藏呢?”在他看来,艺术上的研究也是如此,西方的艺术批评家和艺术收藏家和学生对中国艺术进行很多深入的研究,“反过来,有多少中国的学者和中国艺术史的学生来对西方的艺术进行研究,从中国艺术史评判的标准来对西方艺术进行研究呢?”

|