|

2013文景艺文季“阅读未来:回声”自8月12日开幕以来,活动场场爆满。15日,文景艺文季活动第四场“20世纪中国艺术与艺术家”在上海思南公馆举办,97岁高龄的艺术史大家迈克尔·苏立文,与华东师范大学中文系教授陈子善、上海美术馆执行馆长李磊对谈。尽管上海酷暑灼人,也阻挡不了读者的热情,这场中外名家的艺术交流精彩观点频出。 2013文景艺文季“阅读未来:回声”自8月12日开幕以来,活动场场爆满。15日,文景艺文季活动第四场“20世纪中国艺术与艺术家”在上海思南公馆举办,97岁高龄的艺术史大家迈克尔·苏立文,与华东师范大学中文系教授陈子善、上海美术馆执行馆长李磊对谈。尽管上海酷暑灼人,也阻挡不了读者的热情,这场中外名家的艺术交流精彩观点频出。

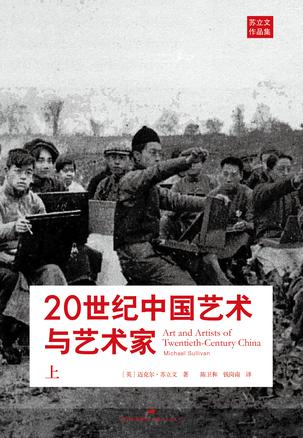

牛津大学荣休院士迈克尔·苏立文,是20世纪第一个系统地向西方世界介绍中国现代美术的西方人,被称为“20世纪美术领域的马可·波罗”。他是西方研究中国现代美术史的权威,研究成果被西方许多所大学作为美术类教材广泛使用。他与20 世纪中国美术的关系,构成了20 世纪美术历史的一个重要篇章。今年5月,凝聚苏立文毕生心血的著作《20世纪中国艺术与艺术家》(上、下)由北京世纪文景出版,在中国全面上市。

上世纪40年代,苏立文以国际红十字会志愿者身份来到中国支援抗战。在中国,他不仅结识了后来与他相伴一生的中国妻子,还深深迷恋上中国艺术。1945年,苏立文获得金陵大学语言和艺术史的教职,开始广泛接触当时的中国画家。苏立文讲述道“在成都我第一次认识中国艺术家,特别是那些到内地来避难的艺术家,这些艺术家里有吴作人、丁聪、刘开渠、庞薰琹。庞薰琹是我一生最亲密的朋友,他给了我很多的帮助。他们带我看到了内地很多以前没有经历过的新的世界。”苏立文教关山月英文,关山月按《芥子园画谱》教授他中国画技法;吴作人在他家阳台完成了《青海市集即景》的创作;庞薰琹拿出昂贵的油画颜料为苏立文夫人吴环绘制了一幅画像;丁聪、叶浅予、张大千等人向苏立文讲述游历边疆的见闻,并赠送他各类画作。得知苏立文对现代中国艺术的浓厚兴趣,素不相识的黄宾虹给苏立文寄送了一幅精巧的袖珍山水画。

1946年,苏立文回到英国,重新进入本科,学习艺术史,为研究中国艺术做准备。他后来在新加坡、美国和英国各地长期任教,结识了大批生活工作在香港、台湾、东南亚和海外地区的中国艺术家,并积累起丰富的个人收藏。苏立文的传奇经历,使他成为西方世界撰写现代中国艺术史的不二人选,《艺术的故事》作者贡布里希爵士就认为:“作为20世纪中国动荡艺术史中某些最富戏剧性以及最悲惨经历的目击者,苏立文教授是向西方读者阐释这些重要发展的独一无二的适格者。”

1959年,当他的西方同行还认为现代中国艺术不是一个值得严肃对待的课题时,苏立文出版了简略的《20世纪中国艺术》一书,这是他的首次尝试,他也由此成为西方首位系统研究20世纪中国美术的学者,开始建立自己的研究体系。此后,他的研究从20世纪中国美术延伸至整个中国艺术史,《中国艺术导论》、《中国山水画起源》、《艺术中国》、《东西方艺术的交流》等专著源源而出,但他关注最多的,仍是20世纪的中国艺术。1997年,又经数十年的潜心研究,凝聚苏立文毕生心血的《20世纪中国艺术与艺术家》英文版正式出版。此书在西方世界赢得诸多赞誉。国际著名的美术史家和文化史学家方闻先生认为,“这是一部对于20世纪中国艺术最富理解之同情和最有帮助的指南。作为长期以来引领此领域的学者,苏立文教授对于在美学、政治、文化和社会历史相互影响与相互作用的综合体中最富戏剧性的一段中国艺术史篇章,做出了清晰详尽的描述。”普林斯顿大学艺术与考古系主任谢柏轲的评价是:“迈克尔·苏立文描述了中国在一个世纪中,前所未有的动荡和变革、富饶和美丽。这部著作是一项异乎寻常的成就,凝聚了作者一生的工作。”英文版出版后,苏立文先生不断对自己著作中的错误进行纠正,与中文版译者书信往来,讨论中文版内容的处理。经多方努力,《20世纪中国艺术与艺术家》中文版今年终于面世。在中文版序言中,苏立文一再表达希望能倾听更多中国学者和读者的声音,“我们不得不问的问题是:中国学者和艺术家如何看待西方为理解中国艺术所做的努力?”,他期待“能够从博学的中国读者的建设性批评中获益”。

《20世纪中国艺术与艺术家》以60余万字的篇幅,360多幅精美插图,全景式地描绘了20世纪中国艺术在西方艺术和文化影响下的彷徨与新生。苏立文在中国紧张压抑与自由舒放、绝望与希望的双重语境下,讨论艺术家及其作品,精确地传达了中国文化史与艺术,在20世纪盘根错节的各种力量的纠缠中的各色形态,以及偶尔异乎寻常的怪诞。其中包括传统派与革新派的激烈争辩、首批艺术学校的创建,以及振聋发聩的新观念的诞生,艺术是一种世界语,而那些新观念超越了民族优越感所形成的隔阂。中国古典文人画传统、对西方现代主义的再发现、共产主义影响之下的艺术巨变,及对于艺术核心价值的再思考等等问题,也都一一纳入了这部迷人的著作之中。

李磊评价苏立文“具有田园式的考古精神”,“他有很强的自学精神,真正把自己投入到这个社会和所有真实发生的事件当中去吸取资料,归纳起来形成判断。”他特别提出,再过五十年,我们会如何看待中西方文化?“随着信息交流越来越发达,我们这种时空的差异会减小,而个体的差异会显得更加的重要。下?个阶段,我们可能更多的去观察一个个体艺术家或者个体

|