|

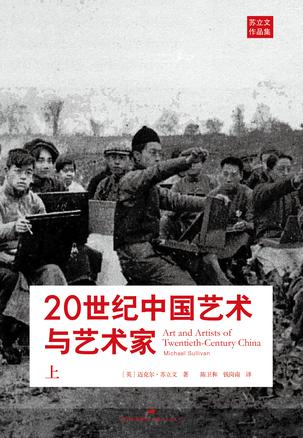

昨天下午,97岁高龄的艺术史大家迈克尔·苏立文不畏酷暑亮相2013文景艺文季,和华东师范大学中文系教授陈子善、上海美术馆执行馆长李磊进行了题“20世纪中国艺术与艺术家”的对谈。今年5月,凝聚苏立文毕生心血的著作《20世纪中国艺术与艺术家》(上、下)由北京世纪文景出版,在中国全面上市。作为首位向西方世界系统地介绍中国现代美术的西方人,迈克尔·苏立文对于20世纪的中国艺术以及艺术家有着自己独到的看法。 昨天下午,97岁高龄的艺术史大家迈克尔·苏立文不畏酷暑亮相2013文景艺文季,和华东师范大学中文系教授陈子善、上海美术馆执行馆长李磊进行了题“20世纪中国艺术与艺术家”的对谈。今年5月,凝聚苏立文毕生心血的著作《20世纪中国艺术与艺术家》(上、下)由北京世纪文景出版,在中国全面上市。作为首位向西方世界系统地介绍中国现代美术的西方人,迈克尔·苏立文对于20世纪的中国艺术以及艺术家有着自己独到的看法。

上世纪40年代,苏立文以国际红十字会志愿者身份来到中国支援抗战。在中国,他不仅结识了后来与他相伴一生的中国妻子,还深深迷恋上中国艺术。1945年,苏立文获得金陵大学语言和艺术史的教职,开始广泛接触当时的中国画家。苏立文现场回忆道:“在成都我第一次认识中国艺术家,其中有吴作人、丁聪、刘开渠、庞薰琹。庞薰琹是我一生最亲密的朋友,他给了我很多的帮助。他们带我看到了内地很多以前没有经历过的新的世界。”苏立文教关山月英文,关山月按《芥子园画谱》教授他中国画技法;吴作人在他家阳台完成了《青海市集即景》的创作;庞薰琹拿出昂贵的油画颜料为苏立文夫人吴环绘制了一幅画像;丁聪、叶浅予、张大千等人向苏立文讲述游历边疆的见闻,并赠送他各类画作。得知苏立文对现代中国艺术的浓厚兴趣,素不相识的黄宾虹给苏立文寄送了一幅精巧的袖珍山水画。

苏立文认为,中国艺术界在上世纪80年代有了新的开始,新的思想开始发芽,艺术开始变得有趣多元。然而现如今商业开始渲染艺术,有些艺术家开始自我重复,功利心使他们失去了创作道路和方向。苏立文还和观众分享了一个现象,他说他发现欧洲和日本的博物馆和收藏家都会收藏中国详尽的艺术资料和收藏品,然而中国艺术家的和博物馆似乎也倾向于收藏中国艺术品,关注外国艺术品或资料却是少之又少,苏立文建议中国学者可以尝试用中方文化的角度去了解和研究西方文化,从而可以促进双方文化的交流和共同发展。

苏立文建议现在的艺术家不要迷信理论,应该对艺术充满激情不要在功利之中迷失自己,而是要用内心拥抱艺术。李磊评价苏立文“具有田园式的考古精神”,“他有很强的自学精神,真正把自己投入到这个社会和所有真实发生的事件当中去吸取资料,归纳起来形成判断。”他特别提出,再过50年,我们会如何看待中西方文化?“随着信息交流越来越发达,我们这种时空的差异会减小,而个体的差异会显得更加的重要。”

|