|

没有完整的故事叙述、没有清晰的时间序列,《哈扎尔辞典》这本由十万个词条组成的关于盗梦和秘密的迷宫辞典体小说,自1984年出版至今,在世界文坛持续引发着热议。今年年初,上海译文出版社再度出版了这部被誉为“21世纪的第一部小说”的巨作。该书在短短两个月中已经重印3次,引发读者对于这部充满浓郁神秘气息作品的探讨。为此,该书的译者南山、作家陈村、孙甘露、小宝、路内、毛尖、小白,学者曹元勇、姚大力、罗岗和王晓渔于近日在世纪出版大楼召开了该书的研讨会,探讨了“想象力对文学的意义”。 没有完整的故事叙述、没有清晰的时间序列,《哈扎尔辞典》这本由十万个词条组成的关于盗梦和秘密的迷宫辞典体小说,自1984年出版至今,在世界文坛持续引发着热议。今年年初,上海译文出版社再度出版了这部被誉为“21世纪的第一部小说”的巨作。该书在短短两个月中已经重印3次,引发读者对于这部充满浓郁神秘气息作品的探讨。为此,该书的译者南山、作家陈村、孙甘露、小宝、路内、毛尖、小白,学者曹元勇、姚大力、罗岗和王晓渔于近日在世纪出版大楼召开了该书的研讨会,探讨了“想象力对文学的意义”。

“21世纪的第一部小说”

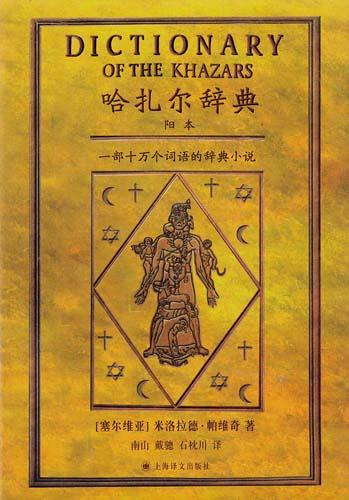

在世界文学史上,1984年是一个值得被铭记的年份,不仅因为它是被英国作家乔治·奥威尔预言过的年份,而且在这一年,塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇的小说《哈扎尔辞典》问世。该书假托1691年的一部历史文献汇编,以百科全书的体例,叙述哈扎尔人的历史和传说,开创了辞典小说先河,被誉为“21世纪的第一部小说”。《哈扎尔辞典》目前已被译成20余种文字。1998年12月,上海译文出版社出版了南山、戴骢和石枕川合译的《哈扎尔辞典》,该书一上市即被抢购一空。15年后的今天,上海译文出版社再版了该书。本次出版的是《哈扎尔辞典》阳本,其阴本也正在制作中,预计今年上半年能和读者见面。所谓阴阳本实质只有11行字的不同,作者将其隐藏在文本中,待读者自行寻找。新版并未重译,而是沿用了南山、戴骢和石枕川共同完成的旧译本。

译者南山在研讨会上回忆了当时翻译的场景,“这本书我用了十个月的时间译完,当时《哈扎尔辞典》已有二十多种译本,出版社拿到版权的是法语译本,当时也找到了俄语、英语译本作为参考。我的翻译任务约占全书的三分之二,另三分之一来自早先戴骢与石枕川从苏联杂志上已译好的文本。我还要负责把我们三个人的译文整合成完整的中文版。”而就在《哈扎尔辞典》出版前夕,南山因心肌炎在医院躺了三个月,其间坚持一遍遍校订《哈扎尔辞典》,南山说:“这段翻译的经历让我终身难忘,导致我译完《哈扎尔辞典》后再也没有翻译过一本书。”

250万种读法解读“迷宫”

《哈扎尔辞典》的内容隐含在10万条辞典条目之中,据统计,按照排列组合的原理,这本书一共可以变化出250万种读法,几乎可以保证每位读者的读法是独一无二的,使读者拥有了更大的阅读自由度和多元的阅读感悟。《哈扎尔辞典》的内容和结构如同一座迷宫,这种迷宫式的叙述依赖于时间的倒置与空间的重叠,而对时空的自由穿越又以梦境来实现。

关于读者如何读懂这部“奇书”,历史学家姚大力认为:“首先要攻克历史关。第一次接触这部小说的读者,往往会误以为哈扎尔是个虚构的国度。但实际上,历史上哈扎尔这个国家是存在过的,还曾是横跨亚欧大陆的强国,作者是利用了已知的哈扎尔史料,把它编入故事之中。”作家毛尖认为:“帕维奇在这部小说的结构上大胆创新,将情节全部打乱,让读者随意选择阅读次序,读者可以从任何一个词条开始阅读,但它的每个条目又往往嵌套着另外的条目,以至于读者必须来回跳转着阅读,类似于网上的超链接。”路内也同意这一说法,“阅读这本书最好的方法就是洗牌式的随意阅读。”作家陈村说:“这部小说充满着令人惊奇的想象力,但是并非为了虚构而虚构,小说映射了当时社会的现实。”以先锋文学创作著称的作家孙甘露说道:“我曾经在自己的一本小说中也虚构过一个民族,当时还没有看过《哈扎尔辞典》。《哈扎尔辞典》充满着浓郁的后现代主义风格,作者并非把小说依附于史料,而是用想象力来把文学从史料中挣脱出来。”

帕维奇在1978年动笔写《哈扎尔辞典》时,他还没有电脑。只在脑子里构思了47章,便剪了47张纸条并把它们分别摆在床上,在纸上标记出每个词条的名称,用这种近乎笨拙的方法他为每一章的分布找寻最佳位置。帕维奇本人曾说:“《哈扎尔辞典》犹如一座巨大的房子,它令人震惊是因为它有如此多的入口和出口。到处都是门。进屋出屋完全随你心愿。”

|