|

历史上确实有哈扎尔这个国家,它还是一度横跨亚欧大陆的强国。这个民族在中国唐朝时期的突厥帝国崩溃后出现,根据美国历史学家汤普逊的说法,其衰落是在公元10世纪,也就是中国的宋朝时期。 历史上确实有哈扎尔这个国家,它还是一度横跨亚欧大陆的强国。这个民族在中国唐朝时期的突厥帝国崩溃后出现,根据美国历史学家汤普逊的说法,其衰落是在公元10世纪,也就是中国的宋朝时期。

塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇的小说《哈扎尔辞典》中,故事的明线就是围绕着哈扎尔人改宗进行,作者把已知的哈扎尔史料编入故事中,又由此展开想象并虚构出新的故事,以及历史、风俗和文献。作为辞典体的实验性文本,作者把故事拆分,并以词条的形式放在了书中,使读者可以自由地选择从任何一个词条开始读起。

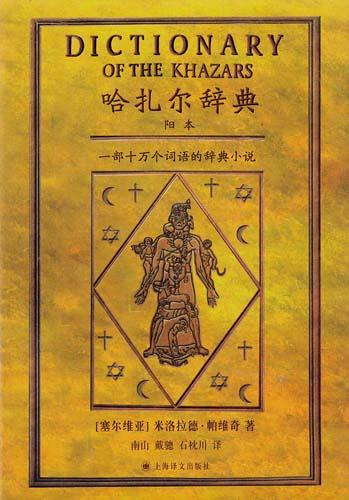

《哈扎尔辞典》最早的中文译本是参照俄文,按照杂志上发表时的版本翻译的,是个节译本,刊登在1994年的第二期《外国文艺》上。1998年12月,南山、戴骢、石枕川三人合译的全书,由上海译文出版社出版。按照译者戴骢的说法:与1994年《外国文艺》上发表的版本相比,此次译作过程参照了法、俄两个版本,并汲取了英译本的长处,篇幅从121页增加到323页,展现了《哈扎尔辞典》的全貌。近日,《哈扎尔辞典》(阳本)再版。

这部小说以辞典的形式结构,让读者可以从任何一段进入。你从哪一页开始往下看,看到一个词,从这个词会看到牵扯另外一个词。就跟看辞典一样,另外的词又引你进入到这个文化的另外一个侧面,另外一个故事。这本书可以随机地去看,这是我觉得最神奇的地方。它的切口是敞开的,不像一个完整故事的书,它的世界要自己下功夫去建立,让你自己跟着他的想象力去创造哈扎尔的世界。

它告诉你纯文学是什么,这种开放性、多元化恰恰是后现代文化一个最大的特色。现代性是一个宏大的叙事,有完整的开头、结尾。后现代就是开放多元,糊里糊涂,但是糊里糊涂里有它独特的让你能够感受到的力量。他写那些人,写那个文明只是寥寥几笔构成一个事就完了。你会突然感到失落,这里面没多么惨烈的故事。它就是把一个文明重新造起来,严格地用辞典的方式。

作者采用的这种辞典的方式,突出了词条,也为了突出语言本身的功能和意义,其实语言的问题是20世纪整个人类文化发展的思考核心,从结构主义一直到乔姆斯基的语言学到整个批评理论、政治理论、历史理论等对语言的关注是前所未有的,语言的问题在20世纪以后变成了人类思考世界的最关键的问题。这本书把语言学的成果转化到书里面。语言和世界之间的关系实际上是随机的。帕维奇是基于这样的理念,他想象哈扎尔有自己独立的语言,失去语言的人、失去表达的人就没有自己的世界,就像不存在一样。文明往往是和语言紧密联系在一起的,一个地方的文明往往是通过一种特有的语言来表述。帕维奇讲的是一种了解哈扎尔人的不可能性,因为语言早就淹没了,我们只能从其他的文献里去找,这些文献里的哈扎尔实际上是幻觉,想象中的哈扎尔。过去不同人的叙述好像是真实的,实际上都是虚幻的。

|