|

【主题】《哈扎尔辞典》新书分享会 【主题】《哈扎尔辞典》新书分享会

【时间】1月26日(周六)下午

【地点】德胜门字里行间书店

【嘉宾】

张颐武,著名评论家、文化学者。

止庵,作家。

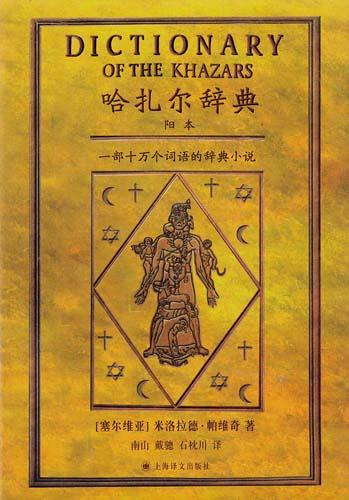

《哈扎尔辞典》于1984年出版,曾获南斯拉夫最佳小说奖。1994年,该书在《外国文艺》上被选登,曾引发一段中国文坛的文学公案。最近,该书中文版(阳本)由上海译文出版社再度出版,阴本即将出版。

作者简介:米洛拉德·帕维奇(1929年-2009年),塞尔维亚作家、文艺学家、哲学博士,诺贝尔文学奖候选人。

绝妙想象证明了文学的无限可能

主持人:很多人觉得《哈扎尔辞典》是一本恐怖小说,这本书的确包含了一些非常神秘的内容,比如“辞典体”的小说结构和一个闻所未闻的文明。请问两位老师,“哈扎尔民族”在历史上真实存在吗?请张老师谈谈和这本书的渊源。

张颐武:当然是虚构的。1994年,该书中文版先在《外国文艺》上发表,是戴骢、石振川、南山三位先生翻译的,那时还不是全本,我看了以后非常震撼。因为这个作者想象的哈扎尔王国,是重新创造出的扑朔迷离,充满玄幻的世界,这本书的想象力、创造力证明了文学的无限可能性。当年,我提出中国作家没有独创性,得罪了好多人,把我告上法庭。这本书跟我的人生有很大的关系,纠缠我好几年,非常困扰。

止庵:历史上确有哈扎尔人,但史实不是特别清楚。除了哈扎尔三个字之外,其他完全是凭空臆想的。想象是一种独立的创造,有独立的价值,我们甚至相信想象的世界和真实的世界是同等存在的。

特异之处在于辞典体的小说结构

主持人:这本小说在形式上独创了“辞典体”,通过十万个词语和每个片段相连,据说有人统计存在250万种读法。

张颐武:辞典是什么?记录你的语言,文明。把这种形式和小说缝合在一起,真是一个天才的想象。你从任何一页翻开进入,它的切口是敞开的,不像一本有完整故事的书,就像看辞典一样,这本书有一种纯文学的魅力。

我们所能想到的小说形式上的变化,无非就是把结构通过复杂的技巧颠来倒去,但总还有个故事框架。最难的“天书”,应该是伟大的作家乔爱斯的《芬尼根的守灵夜》,那是不可企及的一本书,看了就昏了,但他也没有想到拿辞典体去做一本书。这本书给我们最大的启发是,敢想会想能想。

止庵:这本书里有三部辞典,好多词条是一样的,但解释不同。三部辞典代表三种宗教,三类文化冲突。世界上没有一个地方被三种宗教争夺,每个宗教有一本辞典,辞典之间互相消解,这样的想象很奇特。

主持人:有关此书阴阳本的设计,有人说可能是中了作者的一个圈套,因为差别非常小,这是帕维奇的把戏吗?

张颐武:帕维奇设计了阴阳本,奥妙在于中文相差11行,西文相差17行。中文里,你会发现这两本书重新看的时候完全不同,这11行掺入以后,两本书的意义就完全改变了,帕维奇到底要传达什么意蕴给我们,值得思考。

独创性在于凭空创造了一个文明

主持人:本书作者纵横、恣肆、奔放的想象力对当代很多文学作品产生了重要影响,帕维奇因此被称为后现代作家。两位老师怎样理解帕维奇和他的这部作品?

张颐武:帕维奇有深厚的文化底蕴,他穿越在伊斯兰教、基督教、犹太教等之间,从现实的“零点起跳”,把一个已经被淹没的文明,通过想象力重新构建出来,附以几大宗教的虚构文献,甚至编制了史书式的索本,这真是不得了。《哈扎尔辞典》的独创性在于,凭空创造了一个文明。和网上那些穿越小说相比,这是大朋友的穿越。

止庵:其实,这本书只是属于帕维奇一个人的,和他的背景没有任何关系,只是和一个人伟大的想象力有关。

想象是一种能力,不是人人都有。很多想象力只是对现实的弥补,比如穿越到古代。帕维奇这种,不依据任何原有的现实,凭空创造出一个新世界,文学史上没有几个人拥有这种想象力,或者说,没有人能这样充分地表达想象力。在这个思路上,往前追溯有博尔赫斯、卡尔唯诺等作家,没有博尔赫斯,可能就没有帕维奇。可是博尔赫斯和帕维奇有差异,他是短篇的,帕维奇在结构上有特别的贡献。

如果有读者觉得不好看,原因可能是本书以辞典的形式来写,有点像是一个文字的迷宫,你不知道门在哪儿。这本书是帕维奇五十多岁写的,完全是智力的产物。

主持人:本书表面上看是一本小说,但我觉得它其实是对文明的拷问。

张颐武:前南斯拉夫那个地方,民族、宗教问题特别复杂,它在不断的裂变之中成为一个国家,本身就是“强扭的瓜”,只有在那种体验下的人,才能够有这种多重宗教、文明的想象力。小说里,大家在撕扯的过程中争夺哈扎尔的空间,就是文明冲突的较量,结果是这个文明自己也消失了。帕维奇独特的文学也许只有在东欧、西欧、巴尔干那些处于紧张、冲突、暴力和各种微妙关系的地区里才能横空出世。我很同意止庵兄的话,文明的发展有时候是偶然的。

|