|

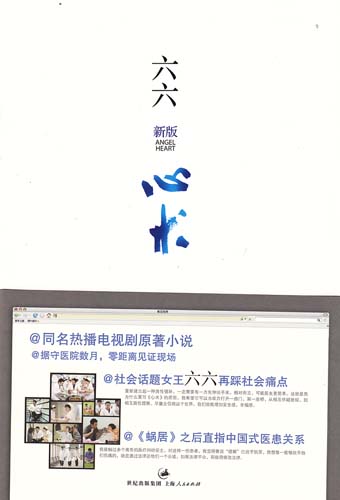

2012年5月,知名出版机构北京世纪文景公司迎来了10岁生日。10年来,文景以《达·芬奇密码》见证了中国与世界的同步,以《中国文化要义》见证了时代对吾土吾民的温情,以《罗念生全集》见证了对西学之源的敬意,以《城邦暴力团》见证了两岸文学的交融,以《我的名字叫红》见证了全球文学的流布,以《心术》见证了社会转型的焦虑…… 2012年5月,知名出版机构北京世纪文景公司迎来了10岁生日。10年来,文景以《达·芬奇密码》见证了中国与世界的同步,以《中国文化要义》见证了时代对吾土吾民的温情,以《罗念生全集》见证了对西学之源的敬意,以《城邦暴力团》见证了两岸文学的交融,以《我的名字叫红》见证了全球文学的流布,以《心术》见证了社会转型的焦虑……

2011年,世纪文景曾被深圳读书月评为“年度致敬出版社”。近日,深圳晚报记者专访世纪文景创办人、总经理施宏俊,请他讲述文景十年背后的执着与坚守。

10年前那个弥漫沙尘味的春天

追溯文景十年,第一个跳进施宏俊脑里的便是10年前那个弥漫沙尘味的春天。王府井金鱼胡同附近,中央美院的老院子里,他找到了文景在北京的第一间办公室;作为文景公司的第一个员工,他开始一个个地寻找同类……

施宏俊说,文景背后的真正推手是上海世纪出版集团的老总陈昕先生,打造跨地区、跨国界、跨行业的传媒集团是陈昕的抱负之一。当陈昕把一家出版机构创始人的重担,交给履历表上只有短短的“8个月校对、6年编辑”两行字的“新手”施宏俊时,反而让文景有了很多乱闯乱拼的念头与冲劲,也让未来的文景有了很多“别样的色彩”。

在北京的小破饭馆里面、啃着羊蝎子整出来的“文景”这个名称,可不是因为“文景之治”。“我们只是希望营造一种新的文化景致,希望尝试出版的别样的可能性。我们告诉读者,"读一本好书",这既是我们想给予读者的,也是我们自己的小小理想。能在所谓的读书界出点声音,引起点关注,是怀抱虚荣的我们的最大追求。”

这家几乎与新世纪同龄的出版机构,见证的是怎样的一个出版时代?狄更斯说:那是最美好的时代,那是最糟糕的时代。美好与糟糕纠结,或许印证的是中国出版的另一个黄金时代。施宏俊称“那是他们这些怀抱理想的小知识分子最美好的岁月”。

在理想与无知的驱动中成长

当年,文景这家“奇怪”的出版公司:总经理乏善可陈,连损益表都没读过;编辑团队的主力都是从菜鸟起步,50%以上是应届毕业生和实习生;图书产品中60%以上是学术著作。

当时的文景团队,在理想和无知的驱使下,就好像是一个爆炸的怪物一样,一股脑儿地学习、吸收所有跟出版相关的知识,从编辑、校对到印务,从流程、算账到产品线设计,从市场营销到推广,对这一切,他们都乐此不疲。直到如今,文景这个奇怪的团队和公司,也很难说是一家规范的正常的企业,很多人的第一段职业经验就是在文景;有人说,在文景工作,就好像是跟公司谈恋爱,爱恨交加。

激情燃烧的结果是:一年后,就有了30万的畅销书;两年后,就有100万的书;三年后,就创下了全国年度虚构类和非虚构类畅销榜榜首图书。

10年下来,施宏俊有一个特别强烈的感觉是,出版的第一推动力肯定不是商业利益。它应该是感动了你的声音,你有一股强烈的冲动,希望把其中的理念、思想、精神传播出去,让更多的人读到、看到、被感动。在文景已经出版的一千多种图书中,但凡有独特性、产生了正面影响的,都有曾经首先感动了他们的内容。

施宏俊告诉记者,出版业是一个很特别的行业,如果,除了商业计划书之外,你没有某种执着要坚持的理想,没有某种殉道精神,没有与众不同甚至偏执的冲动,你肯定做不了好的出版人,你在商业上也肯定不会长久成功。纯粹从商业的角度来看,出版是一件很辛苦的事情,施宏俊无法理解那些跟风、模仿、抄袭的出版商,那些没有内在的精神支撑的出版人,是怎么坚持下来的。

打下鲜明“文景烙印”的作家群

文景走到今天,正在建立起一个文景作者群,尤其在外国文学方面,很多作家都是被文景第一次发现其真正价值的。

施宏俊介绍,这些年,外国文学出版圈的一个现象是,争抢诺奖得主的作品。但他可以说,第一,文景从来不以是否得诺奖为考量作家作品的依据。第二,文景出版帕慕克的作品后,他“不幸”得了诺奖。帕慕克的作品,是近十年来诺奖得主在中国最畅销作品,一本《我的名字叫红》就达40万册,这与帕慕克作品本身的魅力相关。2008年,帕慕克访华,他对由著名设计师陆智昌设计的他的所有中文版图书都赞不绝口,认为是他的各种版本作品中最漂亮的。

跟帕慕克一样,智利作家波拉尼奥也是“文景作家群”中值得一提的。这位生前贫病的天才式已故作家,以一部近千页的《2666》挑战读者的阅读极限,也挑战出版人的见识和能力。就在一周前,波拉尼奥的版权代理人来文景访问,当他看到不到半年时间,《2666》中文版印数突破5万,文景团队制作了《2666》视频、《2666》试读本,以及《2666》纪念袋时,真是惊呆了。如果没有对作家的专业理解,没有从阅读作品中迸发出来的热情,真是配不上成为这样的伟大作家的出版人。

|