|

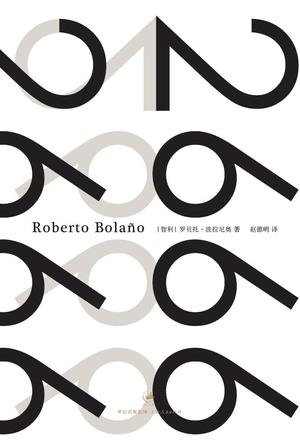

《巴托比症候群》是恩里克·比拉-马塔斯的第十八部作品,也是西班牙知名文学杂志《幻想》(Quimera)读者票选2001~2009年间十本最具代表性的小说第二名(第一名是波拉尼奥的《2666》)。《巴托比症候群》以梅尔维尔的《抄写员巴托比》为楔子,叙述一位上班族,在2000年到来之前,克服自己二十五年来未曾提笔的心灵创伤,用书写一个月日记的方式(1999年7月8日~8月7日),另增页脚眉批,评论一些“看不见的文本”,开启了一连串他对文学的探索与诘问,解释作家创作与不创作的理由。 《巴托比症候群》是恩里克·比拉-马塔斯的第十八部作品,也是西班牙知名文学杂志《幻想》(Quimera)读者票选2001~2009年间十本最具代表性的小说第二名(第一名是波拉尼奥的《2666》)。《巴托比症候群》以梅尔维尔的《抄写员巴托比》为楔子,叙述一位上班族,在2000年到来之前,克服自己二十五年来未曾提笔的心灵创伤,用书写一个月日记的方式(1999年7月8日~8月7日),另增页脚眉批,评论一些“看不见的文本”,开启了一连串他对文学的探索与诘问,解释作家创作与不创作的理由。

书中阐述的写书情结,宛若多明盖斯的《纸房子》中的寻书经历——作者多明盖斯引用康拉德的《阴影线》,交互指涉,牵引出爱书人的搜藏之旅与心理的痴迷/谜。有“巴托比症候群”的作家,则仿佛被一条阴影线遮蔽切割,在是/否写作间游移又犹疑。

《巴托比症候群》叙述西方文坛少产、多产或不产的作家,例如鲁尔福、兰波、塞林格、格拉克,或是沃尔泽、儒贝尔等等;他们如何构筑负面思维,身(深)陷“不”的迷宫,以至于终生迟迟不创作;或是经典一出手,就此封笔;或是享尽盛名却毫无著作;或是著作等身之后顿悟,断然抛弃文学。“拒绝、放弃与沉默”似乎是巴托比症状的三部曲,好似所谓的“魔咒”,紧箍作家的手与头。另外一群人,例如玛丽安娜·荣格、特拉文、品钦则是神秘的“藏镜人”,不轻易暴露身份,读者无从得知这好作品抑或坏作品的主人是谁。

比拉-马塔斯透过《巴托比症候群》寻奇,也提供了不少名人轶事:文坛健笆如贝克特、希梅内斯、托尔斯泰、塞万提斯、王尔德等人,也有向文学说”不“的境遇(或在爱妻辞世时;或在自己撒手归西前;或饮酒买醉取代笔耕)。这里,每一位作家向文学道别的经历都是一则独特的作者生平导览,串连出巴托比群像,俨然是文人小辟科。在迈向21世纪的当口,比拉-马塔斯不可免俗地运用了元小说和互文技巧,以黑色幽默的笔触反思经典作品与现代文学、作家创作的路径与困境:写或不写;能(会)写或不能(不会)写;为何创作,怎样文学;这是所有执笔的作家共同面临的宿命与抉择。

文学是文明中的重要议题,而写作也是一种风险。在比拉-马塔斯之前,许多作家也都提出类似的质疑和省思。梅尔维尔的“巴托比”,原是一位律师事务所抄写员,这样的角色,和阿根廷作家马可·德涅比的《快乐的誊写员》更贴近。德涅比在这篇极短篇中讽刺作家不一定要会写作,只要有一位具有文学素养、称职的润饰文胆即可,他们是共生共荣的连体婴。“快乐的誊写员”以揶揄名作家伙伴自娱“愚”人,而“名作家”为名利甘受戏谑。比拉-马塔斯用了不一样的体例重述德涅比嘲讽作家的虚荣与盲点,指出此种“名誉”与“荣耀”是荒谬的。一个“名字”与一篇“文字”之间会形塑一种从属和所有权的关系,变成创作的窒碍。

西班牙诗人政治家甘波阿莫写实风格强烈的诗风,《谁懂写作!》这一诗篇傲视同侪,道出他个人对韵文书写和诗风的独到见解,但是他的作品却在唯美的现代主义风潮下迅速湮没。在大江东去的浪涛里,甘波阿莫的际遇可也是“巴托比”作家之所以不再写作的疑虑?贝雷兹-雷维特的《大仲马俱乐部》指出大师如大仲马亦不讳言他有一个搜奇出点子的写作团队,以便应付连载小说每日刊登的压力。危地马拉小说家蒙特罗索的寓言故事集《黑羊》,除了《巴托比症候群》里提到的《狐狸比较狡猾》(身无分文又带忧郁性格,于是决定当作家!),还有两篇涉及写作主题:一篇是《想当讽刺作家的猴子》:猴子为了洞悉人性而广结善缘,最后却因交游广阔、诸多顾忌而写不成任何一篇讽刺故事;另一篇《寓言作家和他的书评家》,描述寓言作家完全同意书评家犀利严苛的批评,以致书评家已无话可说。蒙特罗索这简短精要、鞭辟入里的寓言集,犹如凹凸镜,让写作的纠葛一一显影。罗兰·巴特的《写作的零度》试图扭转结构主义的激进论述,或是“作者已死”的辩证,则间接在文学批评层次平添了作家的“巴托比症候群”。

|