|

“我只是一个痴爱电影的普通影迷。机缘巧合,做了些与电影亲密接触的翻译工作,只希望能为爱电影的‘同情兄’们提供更多有价值的信息和资源。” “我只是一个痴爱电影的普通影迷。机缘巧合,做了些与电影亲密接触的翻译工作,只希望能为爱电影的‘同情兄’们提供更多有价值的信息和资源。”

6月14日,第十一届上海国际电影节开幕,黄渊又开始了忙碌的“看片”生活,尽管之前他参与了电影节的选片工作,但仍然买下了英格玛·伯格曼影展的全部电影票,因为这些心爱的片子“看胶片跟看影碟会完全是不同的感觉”。

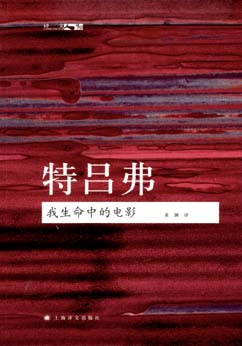

许多在网上淘DVD电影光碟的人肯定会知道Yves这个名字,多年来Yves在网络上凭借着自己优秀的外语功底,一直帮助碟友搜集各类影碟信息,成为碟友和影迷心目中的又一位网络“雷锋”。而喜欢电影图书的读者们则会发现,最近这几个月连续面市的《特吕弗:我生命中的电影》、《双重生命,第二次机会:基耶斯洛夫斯基的电影》、《施拉德论施拉德》,这3本图书都是出自同一位叫做黄渊的译者。

从影迷到译者的转身

其实Yves正是黄渊的网名,这位自称为“痴爱电影的普通影迷”,由于种种机缘巧合,竟与电影图书结下了难舍难分的缘分。而这缘分让这上海外国语大学毕业的高材生,放弃了工资优厚的工作,一头扎进了与电影亲密接触的翻译工作,不愿自拔。

黄渊说,小时候家对面就是平安电影院,从小自己就跟着叔叔阿姨进去蹭电影看。在那么一个黑暗的地方,前面的大银幕里上演着各种各样有趣的故事,这也许是电影带给他最初的快乐。到了读大学的时候,尽管那时候好看的电影资源不像现在那么多,但他们依然找一切可能的机会看电影。

而真正跟电影图书的接触,则是从《赫尔佐格谈赫尔佐格》这本书开始的。最早是他的朋友在翻译这本书,翻译到一半的时候朋友正好有点事情,就让他一起翻译剩下的部分。没想到后来正好也有朋友是做电影图书的编辑,也介绍了一些图书给他翻译,从此就进入了这个圈子。

在翻译《赫尔佐格谈赫尔佐格》的时候,书中的一个章节,作者提到了一部电影,但是却没有写名字。黄渊翻译到这个地方,觉得广大读者肯定很想知道这部电影的名字,就想“还是再问问赫尔佐格本人,说不定事隔多年以后,他自己又想起这部电影的名字呢”。于是他想办法找到了赫尔佐格的电子邮件地址,给他发了电邮,问他是否想起来这部电影的名字。黄渊说:“过了几天我收到他的电邮,说他很惊讶过了那么多年会有一个来自中国的影迷想到这样的问题。在翻译的过程中,不管多么辛苦,都是值得的,因为读者跟我一样都是热爱电影的。”

从2005年开始翻译第一本图书,现在他已经出版了《这只是一部电影:希区柯克》、《妮可·基德曼传》以及前面提到的共6本电影图书了。这几年,黄渊的时间基本上花在了翻译上。他说:“前些年,国内的电影图书质量参差不齐,那时候大家觉得比较好的就是书城里有卖的台湾版的‘远流电影馆丛书’;而国内翻译的书里连我们熟悉的电影人、电影的名字都没有一个规范的翻译,那时候看书就觉得质量差、错误多。而我是挺在乎这个的,而且平常看光盘的时候对翻译、字幕也很在乎。我觉得,要么就不传递这个知识,要是传递这个知识,就一定要尽量做到准确。所以朋友找我翻译书,我也挺乐于做这件事。为了保证翻译的质量,自己平时也多看点这方面的东西,慢慢积累。”

阅读影人,在多角度中了解历史

《特吕弗:我生命中的电影》、《双重生命,第二次机会:基耶斯洛夫斯基的电影》、《施拉德论施拉德》……在书中,无论是这些导演的自述或是他者对导演的研究和诠释,无一不是我们了解导演,跟他们对话的一条途径。而作为译者的黄渊,自然也有对这些影人的种种感触。

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基是较早进入国内大众视野的,很多人都是通过刘小枫的《沉重的肉身》一书认识了这位波兰裔著名导演和他的《十诫》。而《双重生命,第二次机会:基耶斯洛夫斯基的电影》的作者安内特·因斯多夫是基氏的至交,也做过他的随同翻译,是世界范围内研究基氏很有名的一个学者。黄渊说:“这本书,谈基耶斯洛夫斯基的生平,谈作者跟他的接触,这些都是挺有意思的。如果跟另外一本《基耶斯洛夫斯基谈基耶斯洛夫斯基》配合起来看,会对基耶斯洛夫斯基这个人有一个比较立体全面的了解。”

谈到法国新浪潮电影的创始人之一弗朗索瓦·特吕弗,这位充满传奇的电影人可以说是黄渊心目中的神。

黄渊十分珍视翻译特吕弗这部影评集的宝贵机会,“这本书包含了特吕弗历年来撰写的一些精彩影评,由他本人筛选,充满真知灼见及明显的时代印记。从个人角度而言,触动最深的还是他那篇早已脍炙人口的序言,《影评人的梦想是什么》。在这部分文字里,他谈自己的经历,从小时候偷偷看电影,到成为影评人、导演,认识到这中间的区别,然后自己的电影观也有很大的变化这一部分。我们可以从中读到特吕弗的电影历程,读到巴赞对他的知遇之恩,读到作为影评人和电影人的他,对于电影价值的不同感受。”

|