|

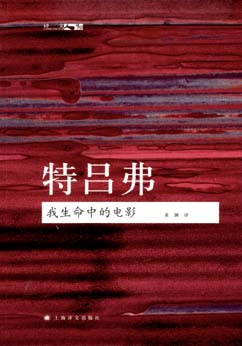

一个书评人面对一本著作只有两种选择,要么被它征服,要么征服它。而在弗朗索瓦·特吕弗的《我生命中的电影》面前,我选择被征服。这种被征服感是如此强烈,就像是在电影院里看一部以特吕弗为主角的纪录片,他说的每一句话都于我心有戚戚焉。 一个书评人面对一本著作只有两种选择,要么被它征服,要么征服它。而在弗朗索瓦·特吕弗的《我生命中的电影》面前,我选择被征服。这种被征服感是如此强烈,就像是在电影院里看一部以特吕弗为主角的纪录片,他说的每一句话都于我心有戚戚焉。

在那篇类似序言的《影评人的梦想是什么?》中,特吕弗的清醒与自制令人激赏,他回顾了自己是如何走上电影制作的道路的。从他的头二百部电影都是童年逃学所看开始,到如何结识安德烈·巴赞,从记者/影评人转型为电影导演。他说,做导演之后,再也不批评同行的作品了。我想,这并不是中国文化传统中的“以和为贵”,而是出于他对电影制作行业的敬畏罢了。尽管如此,特吕弗也深谙读者的窥视心理,他选择放在这本书里的几篇负面评论,确实让人读来痛快,比如他批评默尔文·勒罗伊时说:“他属于那种永远有时间拍戏的导演。没什么偏好,没主题,没自己着迷的东西,没风格,几乎也没有什么性情,他们永远不知道自己要拍什么样的电影。他们拍喜剧、战争片、西部片、情节剧、音乐片,偶尔也会拍个假装有深度、能够吸引到影评人注意的剧本……”在这样的话语背后,我们很容易发现特吕弗本人拍电影的动机,他的成名作《四百下》及之后的“安托万”系列,显然是他自己真正关心的“东西”。在他对其他人做出评论的时候,其实确定了他本人所拍摄电影的基调并且提供了辩护。又如他对约瑟夫·冯·斯登堡的电影《密战计划》的评论,在表扬了斯登堡拯救了这部电影之际,立即加入了对制片人霍华德·休斯的揶揄,他甚至还附录了一段霍华德·休斯对女演员珍·拉塞尔的内衣设计的特殊见解,如果你看过马丁·斯科塞斯的电影《飞行者》,一定会很感慨两位电影人对幽默题材的感觉如此敏锐。

在这本书里,我们可以找到构成“新浪潮”的那些基石,真正的“作者电影”是如何养成的。特吕弗和他的《电影手册》战友们都没有进入学院体系去学习拍摄电影,他们所有的经验全部来自观看,在巴黎的那些电影院不停轮换的各种类型的电影就是他们的营养源泉。从这本书的目录所罗列的导演名字来看,特吕弗的影院生活可谓多姿多彩。那些电影大师的名字就像天上的群星缭绕在他的周围,在观看的过程中,他完成了自己的学徒生涯。他不仅向那些从默片时代走过来的大师学习,而且更从法国之外抑或说从美国电影中找到了叙事技巧和拍摄方法。我们一定会想起他对希区柯克所作的访谈,还有他对奥逊·威尔斯的推崇,正是对于他所看过的那些电影的分析与研究,特吕弗找到了自己的表达途径。

令人非常感慨的是,这本书证明了“大师”名号在多个领域的共通性。虽然只收录了特吕弗宣称的他所写的影评数量的六分之一,但是这些文字已经足以证明他的写作才华,在他被称为“法国电影的破坏者”的那个阶段,他狂飙突进地对着他所看见的一切宣布自己的判断。许多导演都感受到了他的文字杀伤力。随着这种旺盛的精力与敏锐的观察转移到他的导演工作中,一个伟大导演的诞生伴随着的是一个伟大影评人的消失,或许这没有什么好悲伤的,影评人终究是一个依附者,寄生在所有好电影和烂电影的躯体上,从这层意义上来说,特吕弗的转变对于他自己、对于我们后来者,都是一个利好消息。

作为影评人的特吕弗,有一点足以让中国这些只能每年在电影院看到屈指可数的电影的“碟评人”汗颜,“我去影院看电影,我谈论电影,而且是有人出钱让我这么做。最终,我凭这个赚够了钱,终于可以从早到晚只做自己喜欢的事了。”写影评的岁月只是他人生的一个中转站罢了。

|