|

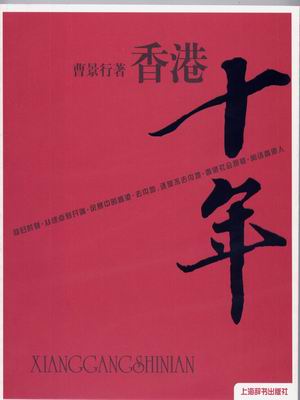

本书是著名新闻人曹景行回顾香港回归十年历程的作品集,其中真实记录了1997年六七月间香港社会的各色景象,以大量的生动细节丰富了关于香港回归这一历史事件的解读。 本书是著名新闻人曹景行回顾香港回归十年历程的作品集,其中真实记录了1997年六七月间香港社会的各色景象,以大量的生动细节丰富了关于香港回归这一历史事件的解读。

曹景行长期在香港生活工作,以资深新闻人敏锐独到的观察、寓庄于谐的语言,剖析了回归以来香港在社会心理、文化心态、经济生活各方面所进行的调适以及光怪陆离的社会现象;见证了不平凡的十年中,亚洲金融危机、非典、中国“入世”等重大事件带给香港社会、香港人的深远影响;通过一个个热点事件的评述,对香港社会进行了入木三分的剖析。

2006年6月

香港内地“礼”尚往来

7月1日将至,香港又在预测中央这次会送什么“大礼”。财政部已经宣布,新的一批香港商品下个月就可免关税进入内地市场;估计北京还会扩大香港经营人民币业务的范围,香港法律界则有望获准处理民事商业纠纷案件。

这几年北京不断给香港“送礼”,已成惯例,而等待北京送更多的“大礼”,也已成了香港的普遍心态。其实,香港也不断向内地送“礼”,早先主要是送去投资和人才,近两年又增加了一项:香港的大学到内地招收学生。

今年,香港的几家大学在内地的招生人数增加到一千多名,已形成一股不小的报考热潮,实在是很好的事情。招收内地学生,有助于打破香港对使用内地人才的限制,打破香港人的封闭思维,早先已经讲过多次,这里不再重复。有趣的是,香港那些大学前来招生,也给内地带来观念上的冲击。

首先是北大、清华等名牌大学感到压力了。本来,全中国最拔尖的学生不是进北大,就是入清华,尽由它们两家挑选。现在半路杀出了“程咬金”,去年就有考生弃北大而转去香港科技大学,还有一位因“移民”身份(从入学分数线高的省份移入分数线较低的省份)无法进入清华的高考“状元”,却获得香港大学录取。这些都引发内地媒体的广泛议论。

今年更出现了香港的大学到内地“掐尖”的说法,有人开始担心北大、清华“面临生源流失”,这就有点杞人忧天了。实际上,今年全国考生近千万,香港不过只招收一二千名,就算把考分最高的“尖子”全部“掐去”,对清华、北大的新生素质也不会有什么影响;是不是高材生,并不在于高考成绩一两分的差别。

反倒因为这千多名学生有机会去香港,等于增加了同样数量的学生可以进北大、清华等一流大学,以此一层层类推下去,最后又会使一批本来可能进不了大学的孩子,得到了入学机构。把这些数字加起来就可以知道,香港在内地多招收一名学生,就可能“造福”多名学生和他们的家庭。所以,香港招生多多益善。

2007年1月

香港新年好戒烟

不过,新年到来之时也有人愁眉苦脸,笔者的凤凰卫视同事梁文道就是其一,因为有二十多年抽烟历史的梁兄,新的一年就要面临更加严酷的香港禁烟环境。但他不仅誓言宁可多回内地工作也不会戒烟,而且还在自己的报刊专栏中一再强调“人也有抽烟的自由”,更反控香港社会没有理性讨论禁烟政策,而是把吸烟者单纯地“妖魔化”。他的文章又引来一批读者的反弹,指斥他“教坏人”,真是好不热闹。

根据香港最新的禁烟律,自元旦开始,全港一千二百多个公众娱乐场所,包括茶餐厅在内的所有饮食场所以及KTV、麻雀馆、夜总会等,全都禁止吸烟。甚至连大一点的公园里都要划出一小块地方,作为特定的吸烟区。按照文道兄的说法,今后他除了在家里面,外出要吸烟只有站在街头了。(严格来说,街头也只有有标示的特定地点才可以吸烟。)

实际上,本人十多年前就因所在的办公楼里不准再吸烟,经常到楼下铜锣湾海边“企街”。后来因为每天要编写的稿件实在太多,没有时间下去三十多层过烟瘾,居然只一两个月就结束了逾二十年的“抽烟史”,从此不沾。所以,如果有谁真的想要戒烟,香港也许是华人世界当中最理想的地方。

首先是政府对香烟抽重税,弄得烟价特别贵,一般要三十多元港币一包,等于内地的两三倍。早先不少人利用去深圳等地带回免税烟,后来当局把数量由原先的一条减少到三五包,而且还规定当天来回的不许带。这也造成走私香烟的生意,但抓到查出毕竟要吃官司的。

但在我看来,对吸烟者的最大压力还是来自社会,而这种压力正是内地所缺乏的。所谓社会压力,就是吸烟者被多数人(包括自己最密切的家庭成员、亲戚朋友、公司同事等)视为异类。梁文道兄一定深有其感,才会如此抱怨:“一月一日开始,茶餐厅不准吸烟,那些人便要走到街外吸烟,路人自然对这些烟民投一个好鄙视的眼神。烟民不准留在餐厅,公园不准吸烟,在街道抽烟则被人白眼,最后被迫去街角抽烟,如像道友吸毒。”

|