|

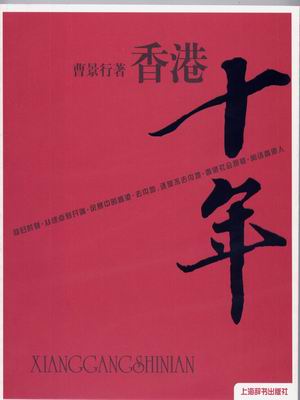

曹景行,祖籍浙江,1947年生于上海。1968年下乡在安徽,在黄山东北谭家桥黄山茶林场工作生活10年。1978年考取复旦大学学习历史,毕业后进入上海社科院世界经济研究所从事美国和亚太经济现状研究。1989年移民香港,先入《亚洲周刊》当撰述员后任副总编,兼任《明报》主笔,为新加坡、马来西亚等华文报刊撰写评论。50岁时改行进入电视业,1998年加盟凤凰卫视,开华语世界电视新闻评论及台湾新闻报道先河,创办《时事开讲》、《总编辑时间》等知名栏目,现主持《口述历史》和《景行长安街》。2005年7月开始,在北京清华大学新闻与传播学院做访问学者,授课。曾有《光圈中的凤凰》、《香港十年》等著作出版。 曹景行,祖籍浙江,1947年生于上海。1968年下乡在安徽,在黄山东北谭家桥黄山茶林场工作生活10年。1978年考取复旦大学学习历史,毕业后进入上海社科院世界经济研究所从事美国和亚太经济现状研究。1989年移民香港,先入《亚洲周刊》当撰述员后任副总编,兼任《明报》主笔,为新加坡、马来西亚等华文报刊撰写评论。50岁时改行进入电视业,1998年加盟凤凰卫视,开华语世界电视新闻评论及台湾新闻报道先河,创办《时事开讲》、《总编辑时间》等知名栏目,现主持《口述历史》和《景行长安街》。2005年7月开始,在北京清华大学新闻与传播学院做访问学者,授课。曾有《光圈中的凤凰》、《香港十年》等著作出版。

采访手记

六月的北京,一个闷热的下午。曹景行骑自行车穿过清华大学西门附近有“清华园”字样的二校门,沿着茵茵绿草同几栋雅致古朴小楼间的马路骑得飞快,在“宏盟楼”前一拐,停下,锁车,途经传达室匆匆接过一摞当日的报纸……等到他在三楼的办公桌前坐定,正是我们约好的见面时间,一如他曾经每次赶往凤凰卫视直播室做节目那么准时。

他边泡茶边跟记者侃侃而谈,招牌式的满头华发和眼镜后面儒雅睿智的神情,加上严谨又轻松的表达,那位《时事开讲》中的著名新闻评论主持人一下子“还原”到清华大学新闻与传播学院的这间办公室里。

水到渠成清华开讲

到这个学期结束为止,曹景行在清华大学做访问学者已满两年,“眼下正在计划和校方续第三年的约。”他感到在清华的日子要比自己预想的忙,“不过,在这里时间节奏是我自己把握,不像在香港的时候要完全按照节目的排列表来进行。”

最初想要离开香港到北京,用他自己的话说就是“作为一个中国人,怎么也要在北京住上两年,毕竟是首都”,虽然他曾多次到过北京,但并无机会长住,而“感受和了解一个城市,是需要长时间去体会的”。他认为,在香港很难清晰了解今天的中国,因为新闻环境的差异,香港的朋友们每天交流的内容和他在北京的朋友们聊天的内容不同。“北京是会不断产生新闻的地方,十七大即将召开、政府换届、明年的奥运等等,都非常值得媒体关注”。至于香港,他从1989年移民算起已工作生活了18年,香港回归、东南亚金融危机等大事件都曾身历其中,“从新闻的角度看,我在香港再做下去意义不大,今天的中国新闻中心在北京”。此外,临近花甲之年也让他萌生退意:“不想再整天忙着做节目找新闻了,想教教书,尝试讲讲与新闻有关的课程。”几年前,他参加了国务院新闻办组织的新闻发言人培训并逐步成为这一培训师资的一员,“刚好这个培训的高校合作方是复旦大学和清华大学,清华也有意让我去讲讲课,于是我就水到渠成地去北京了”。

在凤凰卫视的8年,曹景行已形成自己的主持风格,更深入节目的选题策划,与节目一同成长并拥有成熟稳定的收视率和观众群,所以他跟凤凰总裁刘长乐表示要到清华大学做访问学者时,曾说若无法兼顾就干脆放弃在凤凰的节目和职务,“但刘长乐说如果我到北京去,我的节目就在北京做。于是我原来的《时事开讲》等节目不做了,现在一边在清华教书一边做《口述历史》和《景行长安街》两档节目”。

他告诉记者,在北京的日子很充实:“现在每周差不多有三天要做采访、录节目,有两天要给新闻与传播学院的本科生以及研究生上课,周末还时常去外地或在北京其他地方讲课。”在他心目中,上课、做节目、外出讲课这三件事,放在首位的一定是上课,两年来他在清华从未缺席过一节课,尽量做到准时开课。与即将成为传媒人的年轻学子在课堂上下面对面交流,令他获益匪浅:“我逐渐了解到今天的大学生有哪些想法,他们希望在学校里学到什么,我又能教给他们什么,以前我从未正式地教过课,现在感觉到做节目和上课的差别很大,我已经找到做大学老师的感觉了。”

“拣来的”凤凰八年

谈起当年在凤凰卫视和同事们创办后来颇具口碑的深夜新闻评论节目《时事开讲》,曹景行用得最多的形容词就是“偶然”,他在《光圈中的凤凰》一书中撰文回忆过当时的情形:1999年5月7日,美国战机轰炸我国驻南斯拉夫大使馆,3名中国记者不幸遇难。这一事件突发的同时,凤凰高层及多位著名主持人正在长沙与湖南电视台合办一台计划当天夜间播出的文艺晚会,二位高层刘长乐、王纪言当即决定取消晚会播出,用两个小时时长做名为“中国人今天说不!”的特别节目。身在湖南的凤凰人来不及回港,尚在香港的曹景行及其同事临危受命,电话连线各地凤凰记者,约香港当地媒体人及学者做嘉宾现场即时评论,节目播出后好评如潮。三个月后,凤凰卫视首个新闻评论节目《时事开讲》开播,“从那时开始,我这个毫无专业训练的电视‘新丁’,也成为凤凰卫视首位专职的时事评论员。”他在文中这样写道。

|