|

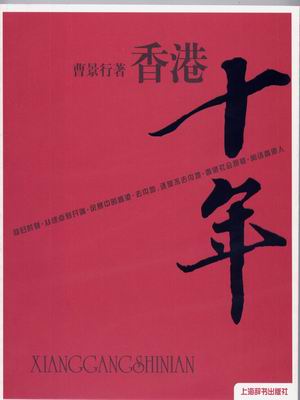

今年是香港主权回归十周年。《香港十年》一书所写的就是香港回归十年的一些景象。作者曹景行先生是香港资深新闻人员,我旅居香港时曾同他有一面之缘,知道他是中国颇有声誉的文化人曹聚仁先生的公子。日前偶然在《作家文摘》报上知道他所写的《香港十年》一书已由上海辞书出版社出版,其中记载一件事特别引起我的注意,就是关于香港人讲普通话的事。兹录如下: 今年是香港主权回归十周年。《香港十年》一书所写的就是香港回归十年的一些景象。作者曹景行先生是香港资深新闻人员,我旅居香港时曾同他有一面之缘,知道他是中国颇有声誉的文化人曹聚仁先生的公子。日前偶然在《作家文摘》报上知道他所写的《香港十年》一书已由上海辞书出版社出版,其中记载一件事特别引起我的注意,就是关于香港人讲普通话的事。兹录如下:

“其实,香港人本来对普通话并不陌生,五六十年代‘国语’还相当流行,因为相当一部分香港居民刚从内地南移不久,中国本土文化对香港也有很大的影响,甚至占主要地位。但六十年代中期的‘文化大革命’延及香港,港英从此就全力推行殖民地教育,切断新一代香港人同母国的文化联系,英文加上广东话成为占绝对优势的主流语言。一直到九十年代初,在香港讲普通话仍有可能遭到白眼和歧视;在一般香港人的心目中,讲普通话是中国内地来客的身份象征,代表了落后、贫困、不讲卫生……”

“文化大革命”的影响如此之广泛,实非今日中国内地的人所能想象,恐怕“文革”史学家们也万难料到。我第一次去香港是在上世纪九十年代初,那时香港尚未回归,我大概也被归入“落后、贫困、不讲卫生”一类(其实我本人也确实贫困但还不算太落后),所幸曹景行先生及其同行对我另眼相看,赐以宴请,待如上宾,心中始觉稍安,至今铭记不忘。

当然,后来的情况有所变化。我们这些内地人和香港人的语言沟通不再成为障碍,反而是香港人硬着头皮“刨冬瓜”(指学普通话),其主要原因,诚如书中所说,并非由于“九七”回归的政治气候,而是受到现实利益的驱动。上世纪八十年代以后,中国内地对外开放,香港人在其中扮演了重要角色,香港商界开始把中国内地视为“腹地”,每天在内地做生意的香港人不下数十万,“会普通话”已成为必不可少的条件。渐渐地,香港人也不再将中国内地视为“贫困落后”之地。我在九十年代之后虽然不再去香港,这种情况却自然是在意料之中的。今天倒是有些内地人到香港旅游时摆阔乱花钱,且不改“不讲卫生”的陋习,给人以不好的印象。

如今,曹君的书已在中国内地出版。据介绍:此书真实记录了香港回归前后的各类景象,以大量生动的细节解读了这一历史性事件。作者以资深新闻人的敏锐独到的观察,寓庄于谐的语言,剖析了回归以来香港在社会心理、文化心态、经济生活各方面所进行的调适,以及由此引发的光怪陆离的社会现象。因此凡有心于“一国两制”这一独创性功业者,当以一读此书为快。

(2007年6月20日)

|