|

岁月流逝,10年一瞬。香港10年,在历史长河中只是弹指一挥间,但这一瞬间却又蕴涵了太多。近日上海科学技术文献出版社和上海辞书出版社分别推出新书《香港十年》,以此记录这“十年风雨不平常”。 岁月流逝,10年一瞬。香港10年,在历史长河中只是弹指一挥间,但这一瞬间却又蕴涵了太多。近日上海科学技术文献出版社和上海辞书出版社分别推出新书《香港十年》,以此记录这“十年风雨不平常”。

“变与不变”:认识香港10年的钥匙

上海科学技术文献出版社出版的《香港十年》是近日正在中央电视台热播的“香港回归祖国十周年”大型电视纪录片的同名图书。纪录片总制片人刘文在1995年担任过中央电视台纪录片《香港沧桑》的编导、总摄影,事隔10年,他再度来到香港,是要摄制反映回归后香港发展变化的影片。“十年一瞬的‘变与不变’是真正认识香港10年的钥匙,也正是我们要寻找的最关键的答案。”刘文说。

虽然《香港十年》的主旨是用影像、故事记录香港10年的风雨历程,向世界彰显“一国两制”构想的前瞻性和科学性,但在影片中宏观的、官方的语态在渐渐淡化,40多位创造和见证了10年香港发展历史的“普通人”走进了镜头。亚洲金融风暴、非典、香港交易所挂牌、CEPA协议等等这些大事件都记录在1997年7月1日0点出生的“回归宝宝”张心柔、回归时刻的升旗手警官柴家辉、生活在深圳河边的罗湖人家、在金融风暴中永不言败的摄影师苏大勇等的生活中,他们用亲身经历见证了香港回归时刻、10年香港的重要转折、一国两制在香港的成功发展。

“舞照跳,马照跑”这句最通俗化的表达道出了香港回归的平稳过渡,这种“不变”在片中能处处感受到,而这个大都市10年的“变化”更多。刘文说:“我们不停地寻找、发现、选择、记录,看到的所有一切,让我们体悟到香港10年来最大的变化,那就是人心的变化。”

于是,在影像中有患有帕金森氏症的70岁香港中文大学教授梁沛景,他为了在内地偏远地区捐建100座医院而倾其积蓄,甚至不惜变卖祖传古董;有在香港生活了30多年的犹太人、香港著名酒吧兰桂坊“教父”盛智文对中国的情结和信心;看到维多利亚幼儿园的学生对自己中国人身份的认同,共同分享大国光荣和民族自豪感……正是这人心的变化展现了“一国两制”从理念到成功实践的过程。

新闻人敏锐独到的观察

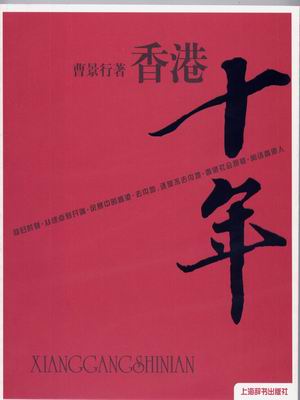

无独有偶,凤凰卫视资深评论员曹景行也在近日推出了有关香港社会发展的评论专集《香港十年》。曹景行是上海人,年逾40移居香港。他在序言中说:“我在世上这60年中,关系最密切的地方除了上海,就数香港了。”在香港和内地都生活过的他,对于香港10年作出了客观的观察和评价。

《香港十年》以新闻记者的视角,汇集作者在香港回归当年的1997年直到2006年所写文章共59篇,分6章结集成书,约20万字。该书真实记录了1997年六七月间回归前后香港社会的各色景象,以大量的生动细节丰富了关于这一历史性事件的解读。剖析了回归以来香港在社会心理、文化心态、经济生活各方面所进行的调适以及由此引发的社会现象。

著名书评人杨小洲说:“以前见曹先生在电视上作时评,喜欢他口述的方式,议论风生兼得妙语诙谐。他的文字也带这类平实,走的是通俗一路。他文章的长处,还在社会观察。书中‘香港社会观察’一章里收进的12篇文章,可算作全书出彩的精华。从他这些文章里,可见到他对身边事物敏锐的观察力以及他对社会的忧患与思考。”

谈到10年间香港的变化,曹景行说:“香港由于长期与内地的隔膜,那时像我那样来自中国内地的‘新移民’,一般来说是低人一等的。但对内地人的看法等这些,香港人已经在这10年内发生了巨大改变。我的一些文字,大致上写出了这个变化背后的原因。很多的港人已经认识到,只有祖国发展得更好,香港才能更好。”

|