|

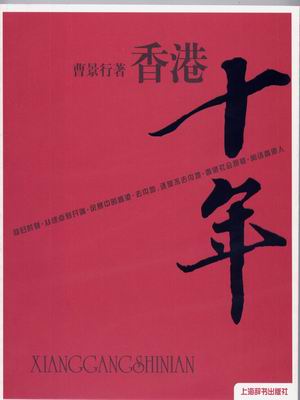

作为亲历者、观察者、更是思考者,凤凰卫视著名时评主持人曹景行,在《香港十年》里,以独特的视角再现和见证了香港回归祖国至今十载的风雨历程。 作为亲历者、观察者、更是思考者,凤凰卫视著名时评主持人曹景行,在《香港十年》里,以独特的视角再现和见证了香港回归祖国至今十载的风雨历程。

中国人历来喜欢圆满。十年,是一个不长不短够圆满的时间概念。这十年,给一个人,也许能让他从初入社会的茫然无措变得世事通达。这十年给一个城市,又会如何?

似乎转眼,香港回归已近十年。如今去香港并没有登天之难,近距离地去感受一下也是可以实现的事,熙熙攘攘夹杂着吵吵闹闹,这个城市越发地显得五色斑斓,五彩缤纷。这个城市的沧桑历史,这个城市的纷繁经济,这个城市的流行文化,依然是国人追寻和探讨的不变主题。十年,借着这个时机,庆祝活动、名家文章、回忆录、史籍,各处各地,真是如火如荼。

在众多的书籍里,曹景行先生的书不算是个大部头。曹先生写道,他是在上海辞书出版社朋友们的一再敦促下,把过去许多年间写的有关香港的文字做了整理,抽出几十篇以成书。换个说法来讲,当年曹先生孜孜不倦为香港的《明报》、新加坡的《联合早报》、马来西亚的《中国报》等媒体写评论文章的时候,绝没有想过十年八年以后,这些文章是否能有人看,是否都看得明白。

其实这正好。有历史感的文章,恰好为这有不凡历史的城市做个搭配,让人顺着时间的藤,慢慢摸索而去,寻得一片别样的美景。你顺着这根藤儿往前看,曾经极其遥远而又模糊的历史却是十分的亲切可感;顺着这根藤儿往后看,以深刻思索作底的乐观心态却绝不是那么假大空。

亲历者,观察

其实这个标题不太准确,对于香港这十年甚至上个十年的种种变迁,曹先生绝不仅仅是个浅尝辄止的观察者,倒绝对是个货真价实的亲历者。正如曹先生在序中所说:“我在世上这六十年中,关系最密切的地方除了上海,就数香港了。”

白糖、猪油、面粉可以救命——上世纪60年代,香港居民源源不断地给内地亲友寄去、带去基本生活用品;给上海人带来“奇装异服”的香港电影——五六十年代香港左派电影公司长城、凤凰等拍的一些片子,让上海的年轻人津津乐道,并模仿其中港星的打扮;废品回收站不要香港报纸——“文革”即将开始的前奏。这是上世纪身处上海的曹先生童年和少年的最深记忆。他的时政评论里的文字,经常游离于对内地和香港的比较之间,这段记忆也许是最初的渊源。

这样的记忆并不是人人都能拥有的。因此,上世纪80年代末曹先生初入香港的一系列观察,就显示了不一样的视角。无论是住处楼下货品种类比当时上海的“第一食品公司”还要齐全的“惠康”小超市,还是办理身份证时遇到的不知“社科院”为什么机构的小老头,作者的笔触始终是幽默的,但又是发人深思的。幽默,来源于细节的传神描绘;而深思,来源于内地和香港所经历的虽不太一样,却又丝丝相连的历史。

靠采编资料撰写的历史难免流于生硬,而由亲历历史的人来讲述的历史又容易流于琐碎。历史系科班出身,又经历内地和香港诸多往事的曹先生,他笔下的亲历真实可感,而他眼中的观察更是深刻严肃的。

观察者,深思

自称“人生许多事都是偶然”的曹景行,年逾四十移居香港,转入新闻行业,初入《亚洲周刊》时当撰述员,后任副总编兼《明报》主笔,并为新加坡、马来西亚等地华文报章撰写评论。香港回归之时,曹先生“忽然感到自己已是50岁的人了,应该找一些更有趣的新鲜事情做做看”,于是改行做电视,到1998年加盟凤凰卫视,成为著名时评节目“时事开讲”的节目主持人。

讲时事,凭的是什么?是观察背后的深思。横向思索的,是香港的方方面面;纵深思考的,是香港的昨天今天。而这正是本书的一大特色。

曹先生文章的最长处,在于对香港社会的观察。书中“香港社会观察”一章里收录的十几篇文章,是全书最精彩的部分,想来这也是与曹先生的时评特长密切相关的。他对身边事物敏锐的观察力,他对社会的忧患与思考,都在这一组文章里一一呈现。而他的忧患与思考,多有冷静平和之气,少有冲动激烈之言辞,这样的娓娓道来,才是读者愿意读下去、也愿意接受这些观点的原动力。

他评论时政或者文化,都不算尖刻,赞赏是由衷的,批评也是中肯的,而且一点不改“老顽童”的本色。“这批香港最神秘的‘司机大佬’,就是开着‘ZG’车牌货柜车的解放军驻香港部队深圳基地汽车连官兵。他们每天为香港的十四座驻军兵营运送物资,却几乎从来没有踏足兵营以外的香港土地…… ”对驻港部队纪律的严格,是发自内心地赞赏。再如香港,他说道,“其实香港没有一定要成为什么,它原本只是一个小渔村。形形色色的香港人不可能有一个统一的模式,通常的情况是,你在这里站住脚,定居下来了,你就是香港人。”这是一种开放而又豁达的心态,从回归之日走到今天,相信香港需要的,就是这样的气度。

|