|

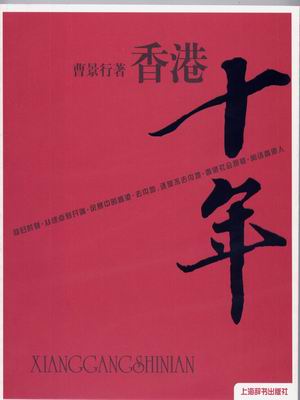

转眼间,香港回归已近十年了。和上一本书《光圈中的凤凰》一样,又是在上海辞书出版社朋友张晓敏和金柯的一再敦促下,又是用了春节一个星期的空闲把过去许多年间写的有关香港的文字作了整理抽出这几十篇成书,也算是一个小结。 转眼间,香港回归已近十年了。和上一本书《光圈中的凤凰》一样,又是在上海辞书出版社朋友张晓敏和金柯的一再敦促下,又是用了春节一个星期的空闲把过去许多年间写的有关香港的文字作了整理抽出这几十篇成书,也算是一个小结。

我在香港写评论,九十年代初开始触及香港本身的事情,主要刊登在香港的《亚洲周刊》、《明报》、《明报月刊》和《武当车志》,美国的《明报》,新加坡的《联合早报》,马来西亚的《中国报》和《南洋商报》等海外媒体上面,最近两年又增加了BBC的中文网站。几乎每一篇都是赶稿、赶新闻,落笔的时候绝没有想到十年八年之后是否还会有人看,是否看得明白。更何况当时是为海外读者所写,好些事情又有独特的时空背景,今天读起来难免会有点辛苦,请各位体谅。

我在世上这六十年中,关系最密切的地方除了上海,就数香港了。模模蝴糊还记得三岁那年的夏天,父亲从上海北站登车南下的情景,自此,香港就与我们家连在了一起。首先是三天两头就会收到来自香港的邮件,邮票上先是男的英王头像,后来变成了女王。接着每月都会收到来自香港的汇款,不多不少正好可以养活全家老少六七口人。一百港元兑换四十二元七角人民币的汇率,一二十年不变,直到七十年代石油危机港币大贬值。

父亲寄来的香港报刊,使我从小就知道世界上居然有那种叫“油麻地”、“旺角”的地方,所以后来我移居香港,对这些地方竟然有一种特别的亲切感。因为父亲去了香港,我们一家就有了“海外关系”,许多特别的遭遇,幸与不幸,全都无从选择和逃避。十多年前,朋友在香港办刊物,要我写一些上海的陈年旧事,下面附上三篇,可以看出我十来岁时对香港的印象和关联。

白糖、猪油和面粉是可以救命的

有一个很带点学院气的词语,叫做“集体记忆”。经历过六十年代的香港人,他们的集休记忆应该有水荒,有难民,有六七年的“暴动”,还有就是给内地亲友源源不断寄去、带去基本生活用品。母亲一次从香港回上海,经过罗湖,看到海关关员检查香港人带到内地去的一袋袋、一包包的物品,有些布袋是用五六层白布缝起来的,实际上是送给亲友做衣服的,缝成袋子是为了逃税。

内地的物资极度匮乏,前后大约延续了二十年。五十年代末出生的孩子,大概到他读大学,仍想不到会有一天可以不受服制地吃饭、吃肉。现在已记不得那时每个人领有多少种票证,可能不下四五十种吧。农村比城市更甚,一九六八年我从上海到安徽南部安家时,才发现那里原来连买火柴、电灯泡也要凭票,洗衣肥皂是每人每月半块。

最艰苦的年月,正是我们那一代人刚开始发育的时候。那应该是一九六0年冬季的几个月中,上海每个居民每天只配给人民币一分半钱的蔬菜。说是菜,其实是几根手指粗的胡萝卜,或者是洋白菜外面青绿色的老叶子,大家都叫它“光荣菜”,因为样子像极劳动模范、战斗英雄戴的“光荣花”。还有一种“雪花菜”,实际上就是给猪吃的豆腐渣,也拿来给人吃。

后来开放自由市场,吃猪食的日子很快就过去了。但对于我们这种中等收入家庭来说,自由市场上的东西仍然太贵了。外祖父病倒床上一年多,去世前不久为他到自由市场买了一只母鸡,三十多元钱,相当于普通工人一个月的工资。一般人仍然要靠政府的配给,每月凭票买二十几斤米、几两肉、几个蛋,有的要分上中下三旬三次买。还发一种点心券,凭票可到食品店里买一件糕饼。我认识一位个子高高的大学生,每个星期买回一块饼用力切成同样大小的八块,每天晚上睡觉前吃一块,星期天吃两块,直到大学毕业离开上海。

近来看了友人的回忆文章,才知道那几年农村的状况要比城里惨得多。上海至少没有饿死人,至多是普遍的营养不良,只是浮肿而已。而我们这些有“海外关系”的家庭又比旁人享有一些特权。政府为了吸引外汇,专门开设了“侨汇商店”,按照汇入款额多少发给票证,拿着它可以到那种门口有警卫守着的商店平价购买外面买不到的日用品。

香港突然成了许多人的救星,“侨汇票”也成了所有票证中最热门的东西,很快就有了黑市交易。许多人还要香港的亲友寄糖、油、面粉来,可能是数量愈来愈多,最后就出现了香港寄单上海提货的方式。每次拿到单子,我就跑到人民公园对面华侨饭店底层的华侨旅行社扛回令路人眼红的食物。白糖、杂粮、白面粉是用白布袋装的,猪油则装在马口铁皮做的小方盒子里,吃完后又用来装别的东西,许多年后家中还可以看到。

父亲除了给我们寄东西,也常收到其他亲友要求接济的信件。二十年后我到浙江绍兴市的鲁迅故居参加一个纪念会,碰到周作人的大儿子夫妇。他们告诉我,当年如果没有香港朋友寄来的白糖等食品,他们全家真不知能不能捱过来。后来翻阅周作人那一时期的信件,更相信这一说法。直到今天,我仍然要感谢来自香港的救命食品,虽然它们实际上都是从内地出口到香港的。

|