|

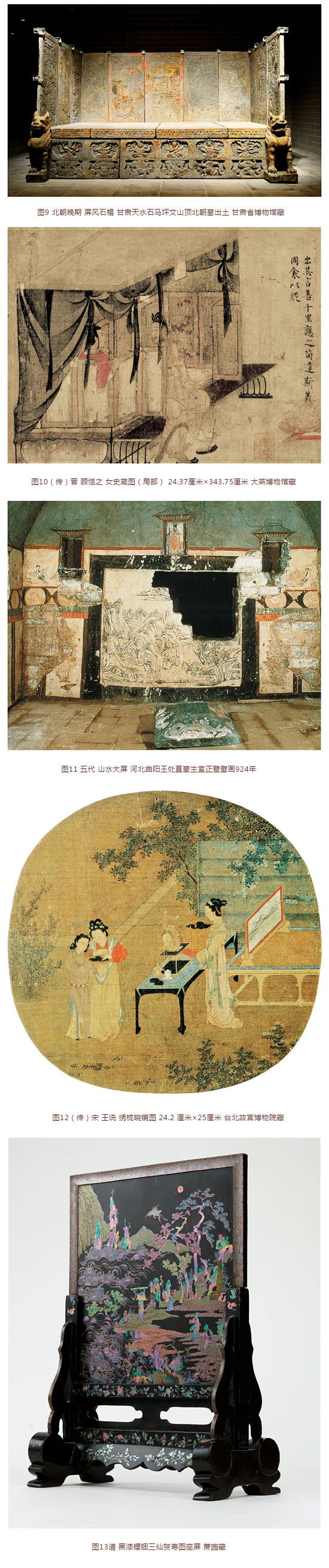

马王堆1号墓出土画屏反映的另一重要现象是“明器化”的倾向。由于古代墓葬中常常设置墓主灵位,为这种特殊用途制作屏风的实践也应运而生。为亡灵设计的屏风经常形体微小,成为礼仪艺术中的一种特殊标志,在汉代以后的墓葬中不断被发现。微型画屏不但相当频繁地出现于新疆吐鲁番阿斯塔纳一带的唐墓之中,而且也在宋代及之后的墓葬中流行。但同样可以想见的是,墓葬礼仪和灵魂观念在不同时期中不断变化,墓葬屏风也必然会随着这些变化而改换它们的尺寸和形式。尤其值得注意的是,这类变化见于南北朝时期中国北部,此时墓葬中出现的许多连体屏风和石榻(或称石床)是为死者遗体准备的,因此尺寸与日常用具相近,但其石质则指示出其为葬具的用途。一个较早的例子是北魏贵族司马金龙墓中出土的“人物故事图”屏风。考古学家韦正参考大量考古证据,提出这件制作于5世纪晚期的屏风是“在石质的高足床榻上,直接放置或嵌置木质漆画的三面围屏;每一屏面用小木板组成大木板,然后在上面作画;围屏有边框”。由于石质棺床是特制的葬具,那么作为这个棺床组成部分的漆木屏风也可能是为墓葬专门制作的。但从绘画的内容和风格来看,它可能和活人使用的屏风相当接近。这一漆木屏风与石榻的组合在 6 世纪时被进一步礼仪化和非功能化,形成丧葬特制的整体石屏和石榻(图9)。李清泉和郑岩在本书中对这些作品进行了富于见解的介绍,特别指出其中不少精彩例证属于来华粟特人的葬具,应该在文化交流中的动态环境中加以分析和解释。

根据张志辉的研究,三面围屏在魏晋时期开始流行,与此同时,以多扇竖长屏版组成的围屏不但用来围绕坐榻,而且被设置在大床之上,与帷帐组合,构成半封闭的私密空间,如《女史箴图》中的“寝室”一段所示(图10)。桌椅等高型家具在隋唐时期的长足发展进一步引起屏风形式的变化。唐人诗词、佛窟壁画、墓室壁画和传世实物(如日本奈良东大寺正仓院保存的六扇《鸟毛立女屏风》),这些都反映了多曲立屏在朝野上下的流行,装饰内容也更趋世俗化和娱乐化(见下文讨论)。而到了五代时期,高过人身的“一”字形大座屏和三扇式大座屏开始被广泛应用,二者均见于传世画作,如王齐翰的《勘书图》、周文矩的《重屏会棋图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》,以及建于924年的王处直墓中的山水大屏(图11)。黄小峰在本书中提出这种屏、榻的组合常常表现男性所处的空间,而与女性关系密切的则是床上的连屏,可见于《万花春睡图》等画作。

“一”字形和三扇式座屏这两种基本形式在宋元时期继续流行,但在细部结构上变得更为细腻复杂。从屏前设榻到屏前设椅的变化显示出屏风与人身体之间关系的一个重要改变。这一时期的屏风也更频繁地出现在室外空间里,如北宋官方建筑规范《营造法式》中所说的“照壁屏风骨”即为一例。新的屏风样式还包括南宋时出现的中高旁低的“山字屏”,以及样式越来越丰富的小型屏风。后者如床榻上放置的“枕屏”,时人认为有“育神定魄”的功用,见于当时的绘画之中(图12)。

置于几案上的“砚屏”是宋代的另一大发明,南宋赵希鹄《洞天清禄集》中记载创自苏东坡和黄庭坚。砚屏的流行与文人文化的兴起密切相关,特别是受到文人好砚、好石之风的影响。此风一开,以各种观赏石制作微型屏风成为社会各界人士的普遍喜好,进而导致了观赏性砚屏在以后几个世纪中的不断发展和推广。李清泉在本书中还观察到宋元墓葬显示的一个平行倾向,即墓中屏风“不再遵循人的尺度”,而是多以微型形式出现。这一现象当然与为灵魂制作明器屏风的古老传统有关,但也可能在一定程度上受到当时社会上流行小型屏风的影响。

|