|

屏风和画屏既是中国历史上一个极为丰富而复杂的历史现象,也是近现代中外交流的重要媒介。2019年秋,著名美术史家巫鸿教授在苏州博物馆策划的特展“画屏:传统与未来”,将“画屏”作为切入点,聚焦于中国传统美术与当代艺术之间的传承与互动,广受好评。巫鸿教授指出,画屏在古代中国美术中具有独特的“三位一体”的身份:它既是一种极为重要的绘画媒材,又是可供近距离欣赏的物品,还是协助建构室内外空间的准建筑构件。

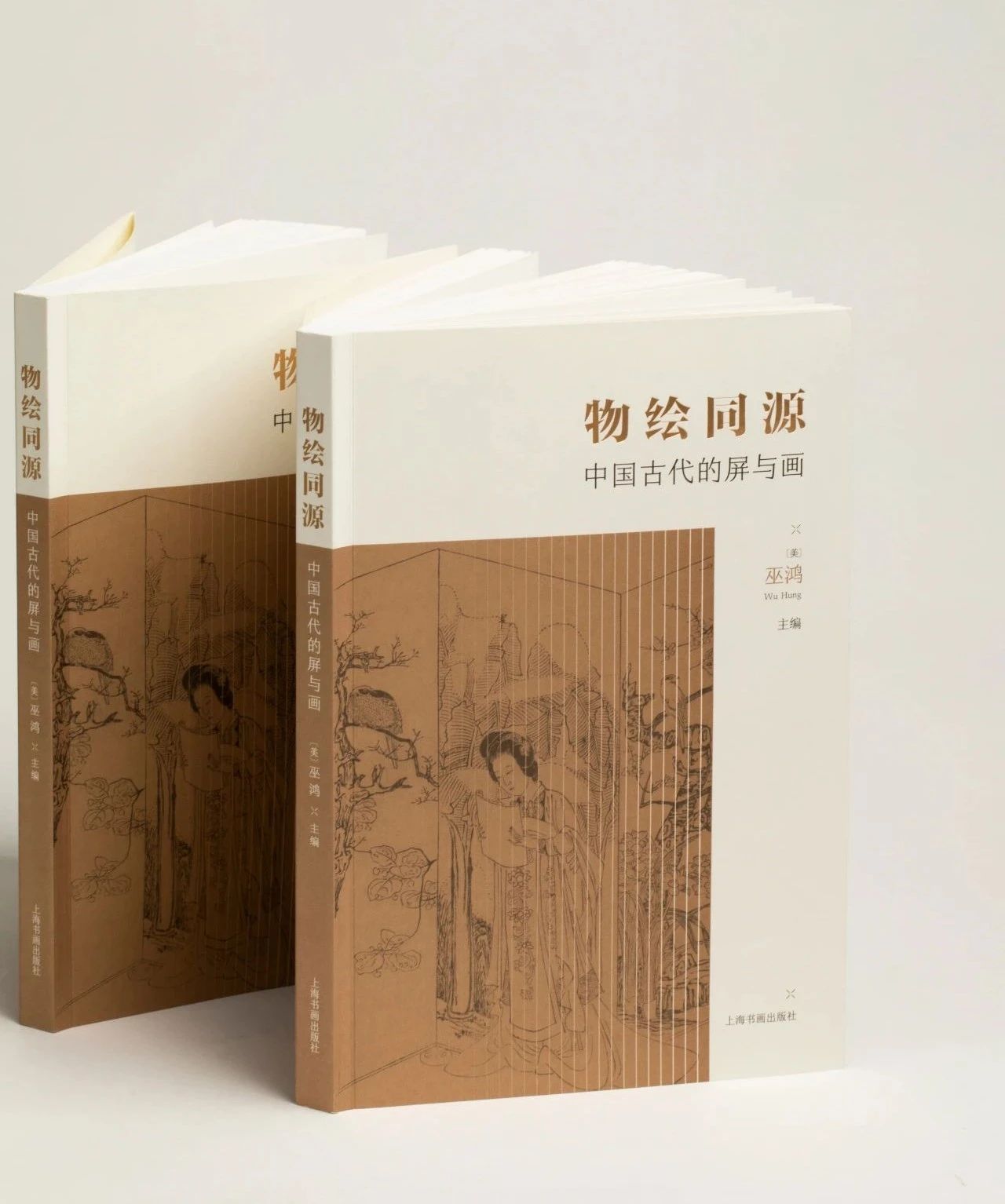

“画屏”展览也成为《物绘同源》一书编撰出版的契机。为了梳理屏风与画屏在古代艺术和视觉文化中的存在与发展,巫鸿邀请李清泉、郑岩、黄小峰、张志辉、林伟正等五位学者从不同角度撰文研究,其成果结集于巫鸿主编的《物绘同源:中国古代的屏与画》,由上海书画出版社出版。

《物绘同源:中国古代的屏与画》

[美]巫鸿 主编

定价:98.00元

上海书画出版社

如今,屏风虽已淡出人们的视野,却吸引了越来越多的学者、艺术家、收藏家的目光,在与当代文化的碰撞中,它重新融入现代生活。2021年6月,“中国艺术中的屏画共生”主题对谈在北京SKP RENDEZ-VOUS书店举行。此次对谈由《物绘同源》的责任编辑吴蔚主持,邀请《物绘同源》的两位作者,北京大学艺术学院郑岩教授、故宫出版社器物编辑室副主任张志辉,以及知名艺术家徐累,共同探讨屏风在中国古代艺术和生活中的地位、意义及其与当代艺术的互动。

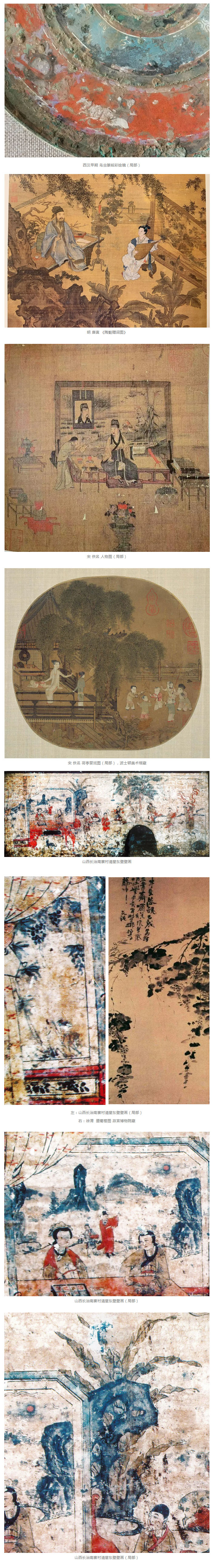

郑岩首先以一面铜镜开场:鸟虫篆铭彩绘镜中所绘的汉代马车,在照片中放大看,结构清晰,画得十分细致,但它作为铜镜的局部实际尺寸只有1厘米多。这一案例与对屏风的研究引发了一些共同的思考:绘画和它的载体,即物质性和图像性之间的关系问题。

他提到,在研究的过程中,研究者面对的往往不是实物,而是网络图片或者是印刷品,这导致研究对象只是被截取出来的某个局部,研究者远离了实物,因此就不知道这些物和人之间的尺度关系,也很难感受到物的重量、质感和触觉。正如巫鸿教授在写《重屏》一书时,其最基本的出发点是对物质性,对物本身的研究,巫鸿教授指出,中国绘画不只是一个抽象的概念,它首先表现为一个卷轴、一个屏风、一个扇面等。

在《物绘同源》一书中,郑岩的文章《璧上画屏》从汉代壁画中出现的屏风开始讨论。墓葬是一个空间,墓葬中的墙壁本身就是一个载体,在墙壁上再画屏风,屏风又成为某种图象的载体,它也是一个被表现的对象。在这些壁画中,有些屏风是作为人物背景开始出现的,还有的屏风是作为主体独立存在的。文章中的最后一个研究案例是山西长治南寨村清墓东壁壁画,在此次对谈中,郑岩对该壁画进行了细致的解读,从中可见屏风在壁画中扮演的多重角色,且它们在画面中构成了非常复杂的空间关系。

可以看到,画面左下角屏风上画有一些葡萄,特别像徐谓画的墨葡萄,这是对当时文人画的模仿,墓主人将这种在当时被推崇的风格转移了到空间里很重要的物质载体(屏风)上。壁画中的另外一个大屏风上画着“指日高升”的题材画。如果前一个屏风代表着隐逸、出世,文人一般的价值追求,那后一个屏风则是入世的题材,所以这两个完全不同的价值体系就靠屏风将其并行不悖地组合在一起。更有意思的是,后一个屏风画中的山与屏风外的太湖石,在壁画的画面中连在了一起,跨过屏风的边框,屏风上的山与屏风外的太湖石的线条偶然地重合,屏风好像一下子变成了一块透明的玻璃,屏风上画的人物就又像是屏风外的远景,这样的连接与转换非常奇妙,是有意安排的。两个屏风之间是两个正在准备食物的女子,这是该壁画最核心的主题,代表了私密的女性空间,巫鸿称之为“family space”,她们为死者在另一个世界的生活准备食物,画面的其他部位还有许多充满生活气息的事物,整面壁画把各种不同的东西都混合在了一起。值得注意的是,整面墙壁被勾了一个边框,似乎在提醒我们这其实是一幅画,或者说它本身也是一座巨大的屏风。郑岩表示,这一壁画体现的是清代人对于想象、魔幻、空间、物质等关系的理解,其中有非常多的内容和可能性值得仔细解读。

基于《中国古代屏具概述》一文,张志辉从家具史的角度讲述了屏风的特点与历史。他指出,从形制上讲,屏风是家具里最特殊的,它就像一个立起来的大屏幕,而复杂一点的围屏可以折叠起来。它不像别的家具如桌、椅是有纵深的,有四条腿或别的立体造型,屏虽然也是立体的,但是它主要展现的是一个平面,怎么把一个平面立起来,这是屏的造型问题。还有屏的功能问题,从家具史的角度来说,屏风出现得很早,刚开始是由于礼仪的要求而使用的,从出现到清晚期,屏风一直被延续使用,其品种、功能都发生了很多变化。

|