|

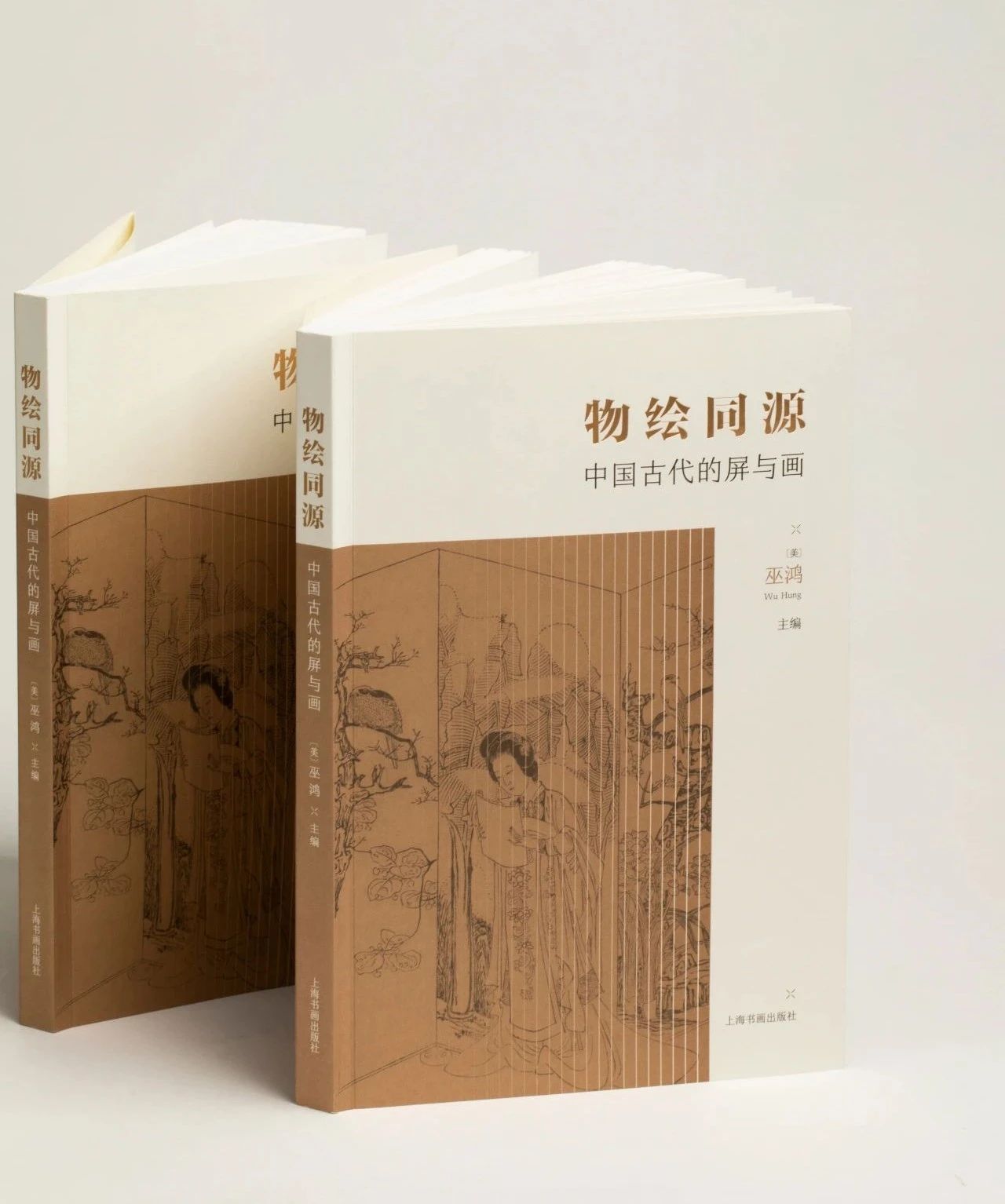

《物绘同源:中国古代的屏与画》

[美]巫鸿 主编

定价:98.00元

屏、建筑空间、身体

巫鸿

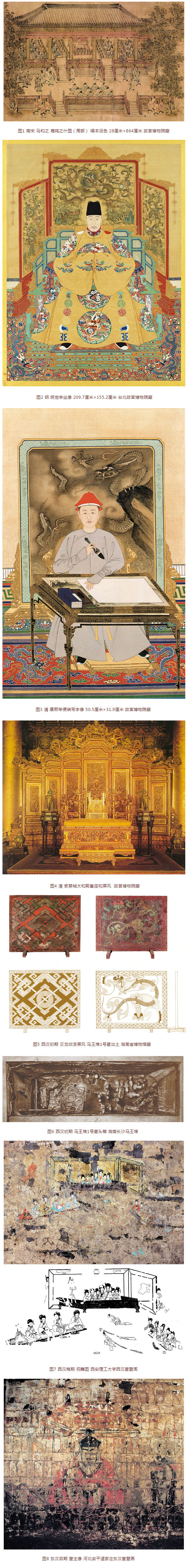

记载画屏最早的文献之一是《礼记》中的《明堂位》,它对周代朝廷礼仪的空间描述为以后各朝提供了一个古典的理想模式。在这个礼仪中,百官按其级别在仪式场所中形成一个内环,“四夷”首领们则在场所四门之外构成一个外环。周天子位于这个象征性政治空间的中心,站在一面饰有黼纹的屏风前接受臣工与属民的朝拜。这一描述也为表现朝廷大典的图画提供了文字基础:南宋马和之所绘的取材于《诗经·小雅》的《鹿鸣之什图》,就在南面而坐的周天子身后仔细地描绘了一面饰有成排斧钺图像的立屏(图1)。

与礼仪中的其他陈设相比——无论是成排的几案还是众多的器具——这面屏风有着不可取代的独特的象征意义和构图功能。概括地说,它既是一个独立的权力象征,又是天子身体的延伸。作为权力象征,它处于典礼场所的焦点,同时也确定了画面焦点;作为天子身体的延伸,它也有一张“面孔”,在典礼中与周天子的脸庞方向一致,共同被人瞻仰。天子和屏风在人们的视线中合二为一,作为一个整体君临天下。这也是为什么之后的许多皇帝肖像,不管画的是明代的世宗还是清代的康熙,都以一面硕大的屏风衬托圣容(图2,图3),以及为什么紫禁城中轴线上的皇帝宝座都背靠辉煌的金漆龙屏,即以此象征天子至高无上的地位(图4)。

再回到马和之的《鹿鸣之什图》(见图1),它所描绘的并非周代的真实景观。如此判断的一个理由是画中的周天子位于一座面阔五间的殿堂中央,而根据林伟正在本书中的解释,这种单数间架的建筑结构是在南北朝期间才逐渐形成的,在周代并不存在。早期建筑的面阔间数均为偶数,因此建筑结构本身并不明确标识空间中心。在这种情况下,设立在殿堂焦点上的屏风对于营造空间、指示尊卑具有更为关键的意义。它的这种结构功能也说明了为什么屏风得以在当时社会迅速普及,超越皇宫的界域和公私领域的分野,成为中国建筑中“主位”的标记。

以出土实物看,西汉初期马王堆 1 号墓中的一扇漆画屏,应是存世最早且完整的标志“主位”的屏风实物(图5)。研究汉代艺术的学者都很熟悉该漆画屏前后两面上的玉璧和飞龙图案。但同样值得重视的是它原来在墓中的位置,这为思考屏风、建筑和身体的关系提供了最可靠的考古材料。从拍摄的考古发掘原始图片(图6)中,可以看到陈设这面画屏的北椁室被布置成一个微型起居室,四周墙上张挂着丝帷,地上覆盖着竹席。室西端设有一个铺着厚垫的座位,画屏立在座位后方,指明这是墓主轪侯夫人辛追的灵座。因此可以理解为什么这个座位四周还陈设了死者的贴身之物和餐具、酒器,包括两双丝履、一只手杖、两个盛放化妆品的精致漆奁,以及盛放食品的盘盏。椁室东端则放置了多个彩绘或着衣的木俑,身穿丝袍的美貌舞娘在乐俑的伴奏下翩翩起舞。整套陈设暗示出位于灵座上的轪侯夫人灵魂一边享用丰盛的酒食,一边观看赏心悦目的歌舞表演。而座后画屏正面中心的玉璧图像,如我在以前一篇文章中提出的,意味着墓主灵魂在此处的存在。

之所以在此特别提出马王堆1号墓的这面画屏,是因为这个公元前2世纪前期的例子,集中地体现了画屏自汉代开始发生的若干变化,这些变化对这一艺术形式在以后历史上的发展意义深远。变化之一是画屏及所属空间的“私人化”倾向。虽然屏风在汉代的官邸和典礼场合继续使用,但众多例证指示出它越来越深地进入了一般性社会生活以至私家宅第。马王堆画屏所营建的空间并非《明堂位》描写的那种官方礼仪场合,而是私宅中的起居宴乐之地。当模仿住宅的横穴墓(或称“室墓”)自西汉末期盛行之后,随之出现的墓葬壁画就开始更加明确而有效地描绘这种私人空间。壁画中屏风的前方或是墓主夫妇的亲昵燕居场面,或是女主人及其同性宾客共同观舞(图7)。这些生动的图像和考古发现的实物同时反映出新的屏风式样的出现。如张志辉在本书中指出的,东周时期已经存在的 L 形立屏在汉代变得更加流行,见于多幅汉代壁画和石刻。两架 L 形立屏配合在一起形成早期的“ ”形三面围屏。高低大小相异的屏风开始结合帷帐和坐榻使用,如河南洛阳朱村以及河北安平逯家庄东汉墓葬壁画所示(图8)。这些形式在之后的魏晋南北朝时期继续发展,演变出更多的新式样。

|