|

随后,张志辉重点就宋辽金时期的屏具做了讲解。家具分为两个系统,一是早期的席地而坐,大家在地上跪坐、跽坐,这时使用的是低型家具,是今天的日本、韩国还在使用的系统。这一体系到了隋唐时期发生了转变,出现了第二个体系,就是高型家具。人坐得比较高了,室内空间建筑也发生了变化。而宋辽金时期的家具刚好能反映旧体系慢慢消亡、新体系出现的过程。

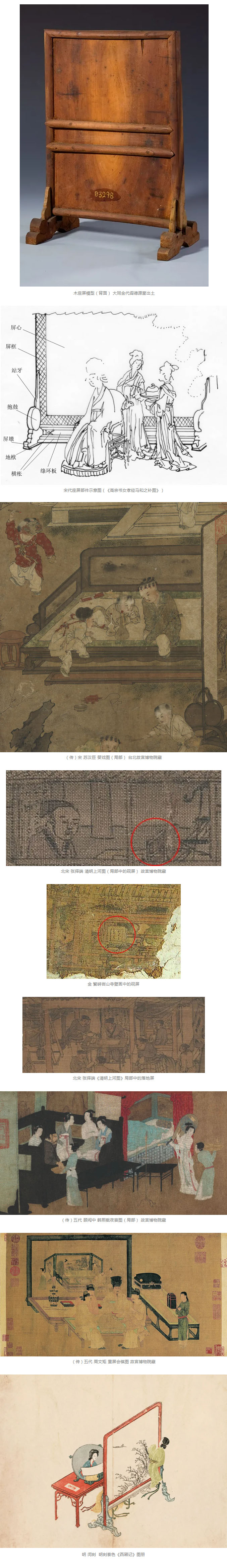

从家具的角度讲,屏分为两种:座屏和围屏。座屏是平面的屏风下面带有底座,围屏是横向的、可以折叠起来的屏风。从屏风本身来看,屏芯是最重要的,但是家具史上一直关注的是屏芯之外的内容,如屏风的造型,屏芯外的屏框是怎样把屏芯框起来的,有了屏框以后什么部件能让它立起来,等等。张志辉将屏的组成部件一一介绍,并以《清明上河图》《韩熙载夜宴图》《合乐图》等为例,从宋画中的诸多屏风作品可以看出屏在宋代生活中的重要地位。

宋代,桌案开始普及,出现了一种新的屏风形式——砚屏,放在砚台旁边。画中的砚屏小小的,放在桌上后不再是遮蔽或者具有其他功能,它在这里是文人的文房用具。除此之外,宋代还有枕屏,它发展到明清变成了罗汉床,在苏汉臣的《婴戏图》中可以看到实例;还有山字屏,明清多见,故宫的大殿里有很多山字屏。诸多案例都可以看出屏风和别的家具门类以及建筑所发生的联系,它们的造型、功用都在慢慢改变。今天,玄关就是屏风的一种变化,只是变成了建筑的一部分,而像明清时期在案上陈设的屏的形式则很少出现了。

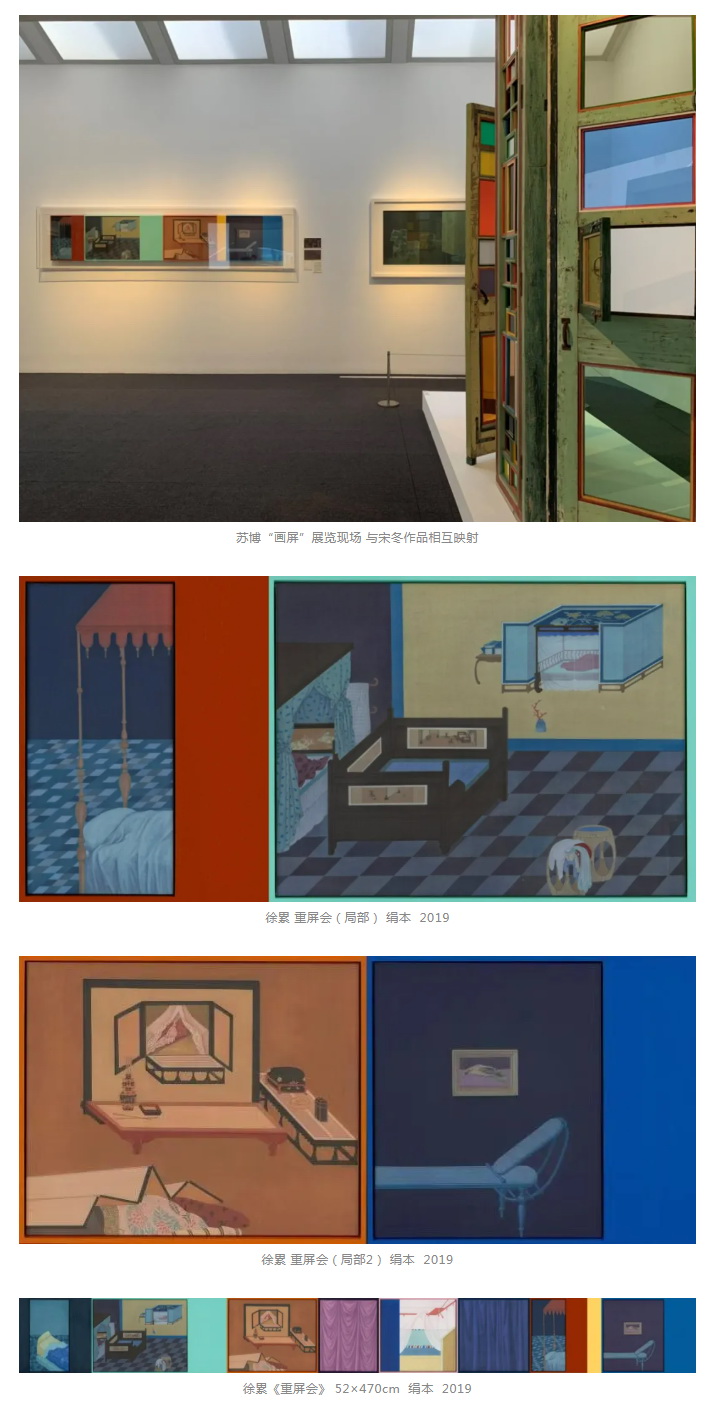

如果说郑岩与张志辉两位学者关注屏的前生,那么徐累则将艺术家的目光聚焦于屏的今世。作为“画屏:传统与未来”的参展艺术家之一,徐累对屏的兴趣从屏所涉及的空间、时间、虚实关系的转换层面展开,在其绘画中对与屏相关的形式及概念进行延伸、扩展,通过当代艺术创作让更多的人了解屏风的意义,创造了一种兼及传统与当下、叙事与想象的艺术风格。

在此次对谈中,徐累从古代绘画中的屏风出发,以《韩熙载夜宴图》《重屏会棋图》《西厢记》等画作为例讲述了自己对屏的理解。同时,他还介绍了“画屏”展览中的当代艺术作品。就创作而言,中国传统绘画中的重叠空间正像“屏中屏”一样,其反复投射的方式不断被当代艺术家所引用。例如,他创作的《重屏会》直接引用了古代绘画的文本组合,作品中不同颜色的部分可以单独成立,画和画之间可以灵活组合,这也应和了传统文化的移步换景。

正如巫鸿教授在“画屏”一展中强调借古开今,近年来越来越多的当代艺术家亦愈加重视对中国传统艺术、传统文化资源的思考、转化与开拓。那么,如何理解美术史和当代创作的关系?

针对这一问题,徐累结合自己看古代艺术的经验,认为当代艺术家应做好古代艺术的“翻译”工作。古代艺术里有很多的原理,比如《韩熙载夜宴图》中的时空关系,时间和空间的“间”的表现形式就是屏风。它是一个短暂的停留和瞬息,让人喘息片刻,然后又有新的开始。屏风既是空间的分隔,又是时间的流动。在当代艺术创作中,应该注重对于这些原理的运用。

郑岩对徐累所说的“原理”表示赞同。从美术史教学的角度出发,他提出目前主流的中国美术史教材的写作结构非常过时,西方艺术的分类体系在中国还需要被讨论。对于中国传统艺术史的研究线索其实非常复杂,不止是形式和技术,更多应该探讨古人所想的问题在当下是否存在。其实,今天的艺术家也在思考古人的问题,这种关联不止存在于形式方面,其中还有很大的讨论空间。

【本文根据活动录音整理 吴雪莲】

|