|

生活是诗意的,但更是凛冽,和无法被粉饰和逃避的。 生活是诗意的,但更是凛冽,和无法被粉饰和逃避的。

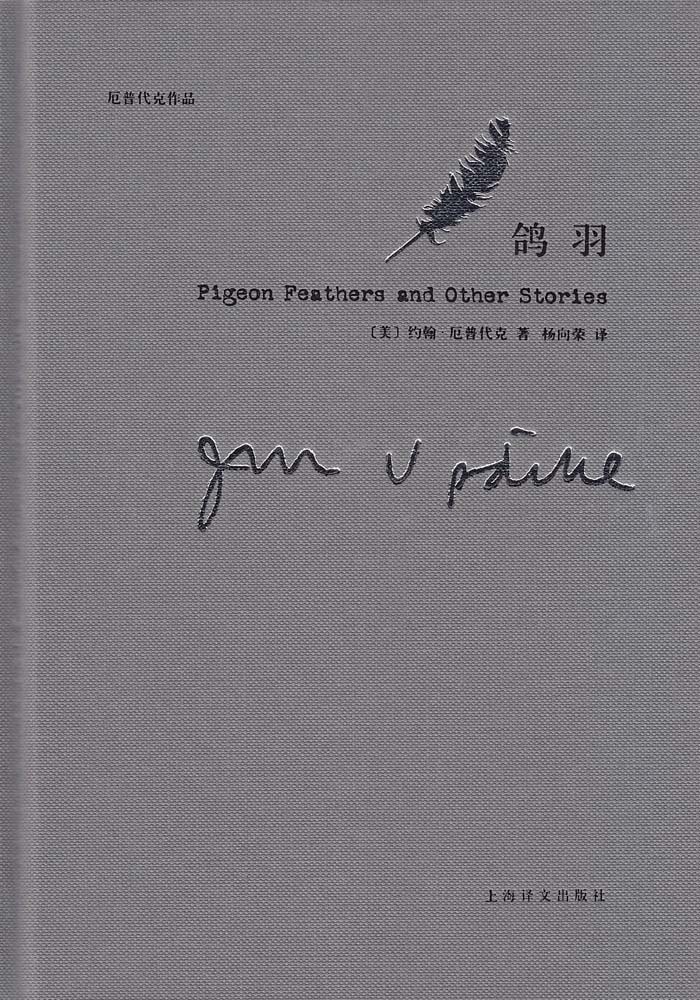

比起探讨厄普代克晚年在长篇小说《村落》(2004)中的笔力不逮,我更愿意谈谈其早年的短篇小说集《鸽羽》(1962)。毕竟,看着一个我所喜欢的作家冉冉上升,要比看他步履蹒跚地走向创作低谷和人生终局,让人心里觉得好受得多。

《鸽羽》是厄普代克的第二本短篇小说集,收录作家在三十岁前后创作的19个故事。这些故事看似没有多少关联,但彼此之间却有一些隐蔽的共同特征。题材上来看,它们都是美国小镇市民的日常生活,与家庭与家人息息相关。某种程度上,它们拼接出了厄普代克的人生轨迹,尽管并不完整。从创作手法来看,它们结构散漫、故事琐碎,却又诗意盎然。对于一个三十岁左右的作家来说,掌控故事的叙述节奏,使之不疾不徐、深沉含蓄地娓娓道来,又能在最后迸发出蕴藉其中的微暗之火,并不是一件容易的事。

《亲爱的,你永远不知道,我有多么爱你》,写10岁男孩在赌场上的许多第一次体验。与长长的标题所透露的那种美国式简单、粗鲁的热情相比,故事的写法简直闷骚之极。生活的恶意、人世的无常、与陌生人的邂逅与离别,都幻化成孩子眼中一个个游移暧昧、碎裂碰撞的色块和图形。

标题小说《鸽羽》写14岁少年神秘而严肃的宗教纠结,与之并置的另一线则是父母之间的生活纠纷。父母关于农场、蚯蚓、土壤、DDT等务实而可笑的争议,与少年苦苦思索的天堂是否存在、最后审判前人有没有知觉之类的问题,纠缠成一堆形而下和形而上的大杂烩。小说最后,厄普代克让这两条线索交织在一块儿,爹妈叮嘱少年拿枪去扑杀谷仓里泛滥成灾的鸽子。杀戮间,鸽子的羽毛漫天飞舞,少年惊讶于鸽羽细密的构造、柔软的洁白、流线型的轮廓,终于明白上帝的鬼斧神工,是愚蠢的人类永远难以企及和理解的。与少年一起膜拜上帝之余,有心的读者可能还会在满室血腥中感受到一点暴力美学的意味。尽管厄普代克从来没告诉你暴力会是这么美妙,但你还是觉得这一摊摊血迹中潜藏着美。

这种心理上难以言及的暗示,贯穿于《鸽羽》中的大部分篇什,并且,还把厄普代克几乎全部创作中汲汲探讨的主题——不是被众多文学教科书所强调的“性、宗教、艺术”,而是那个终极的,通过上述因素阐释的唯一主题——“逃跑”,带了出来。而厄普代克在描写樊笼的存在,和因之而生的“逃跑”的冲动上,有一种近乎通灵的直觉和表达力量。

在《魔法师应该打妈咪吗?》中,彼时的少年已是初为人父的30岁男人了。他给女儿讲睡前故事,不料一向听话的女儿竟然要求爸爸篡改故事,让魔法师惩罚亲爱的妈咪。爸爸等女儿入睡后,和已怀上新宝宝的太太呆一块儿。那么,他有没有跟太太谈起这个话题呢?没有。厄普代克写道:“他感觉自己困陷在一个丑陋的中间位置,虽然觉得妻子跟他同样处在这个笼子里,可他不想跟她说话,不想跟她干活,不想碰摸她,什么都不想。”故事到此戛然而止。

厄普代克的高明处就在于他的惜墨如金。这种简约,把故事引入了许多具开放性意义的语境之下——这个故事的结尾即是另一个或更多故事的开头:或许女儿嫉妒妈咪怀上新宝宝,或许妈咪对女儿并不真的很关爱,或许丈夫与妻子先已存在矛盾;又或许他担心将女儿憎恨妈咪的事实告诉后者,会使母女之间生出永久的隔阂,但同时,他的搁置可能也会造成这样的后果……漫漫人生路,光是想想上述可怕的前景,就足以让人产生逃逸的欲望了。

这种“逃跑”的心结,已被厄普代克写入两年前出版的《兔子,跑吧》(1960),并且在日后还将被进一步放大。《鸽羽》中甚少性题材,但从《夫妇们》(1968)起,“兔子”们将纷纷从讨厌的家庭与社会樊笼中脱逃,遁入情妇温软甜蜜的怀抱。只是,他们最终会发现,性的N种搭配组合,并不能抵消其内心不变的彷徨与孤独。生活是诗意的,但更是凛冽,和无法被粉饰和逃避的。

|