|

熟悉美国作家约翰·厄普代克的读者,大多是对他的“兔子四部曲”印象深刻,该作品也让作者当之无愧成为美国当代中产阶级的灵魂画师。生前还是呼声最高的诺贝尔文学奖候选人。 熟悉美国作家约翰·厄普代克的读者,大多是对他的“兔子四部曲”印象深刻,该作品也让作者当之无愧成为美国当代中产阶级的灵魂画师。生前还是呼声最高的诺贝尔文学奖候选人。

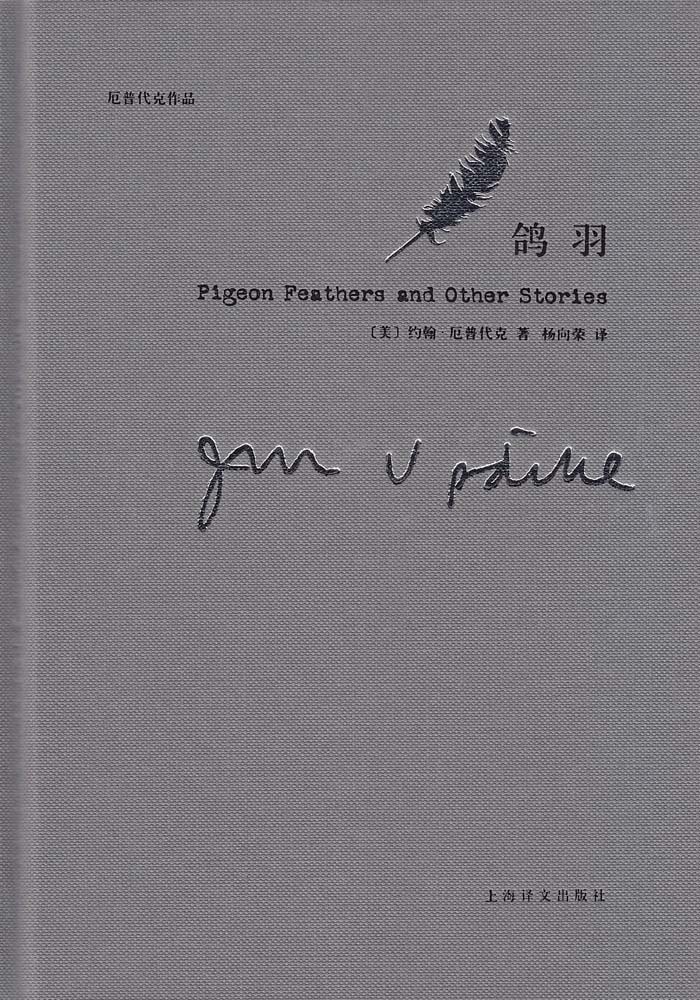

近日,上海译文出版社推出了厄普代克早期的作品《鸽羽》,收录了他19篇短篇小说,其中几篇在各种美国文学作品选本中成为必选篇目,如《A&P》、《家》。深晚记者邮件采访了译者杨向荣,了解厄普代克早年的作品特色,没有太多匠心、写法很正,以及把虚伪的假正和伪浪漫从自己的笔端最大程度地过滤掉。

《鸽羽》最大艺术是没有太多匠心

杨向荣提到,他最早看到厄普代克的小说也是《兔子,跑吧》,感觉跟此前读过的美国小说不同,仿佛看到逼真的美国人的生活状态。正是这种市井里的主人公吸引了他,而且“厄普代克把他们写得色彩斑斓,泛滥着生活本身携带的鲜活、咸风腥雨、有生命力的腐烂,以及难以控制的欲望,以及欲望给命运捎来的不可知”,给当时的他造成不小冲击。

《鸽羽》属于厄普代克青涩年华时代的短篇,大都是作者30岁前后写的,很多题材都是自己青少年经历的曲折变形,有些洋溢着别具魅力的青涩。

比如即将毕业的中学生面临爱恨交织的矛盾苦恼、14岁的少年对死亡和宗教的思索与拷问、19岁少年面对爱情的冲动等。

杨向荣说,他曾试图考证书中19篇小说的发表杂志和时间,以便有把握说它们带着青涩的气质。但他也强调,这里的青涩绝无任何贬义,只是描述它的气质和成色的方便之词。在他看来,这些短篇最大的艺术就是没有太多匠心,是气质、青少年经历、时代风尚、个人审美情趣、阅读准备、理性框架在那段时间共同起作用的结果,而不是纯艺术的内心活动带出来的产品。

“正”是杨向荣形容厄普代克的青春作品,指的是“写法的正,作家观察和行之笔端的某种状态的正”——而这也许是作者体现的最大的艺术。厄普代克以他在那个年龄意义上的克制,把虚伪的假正和伪浪漫从自己的笔端最大程度地过滤掉。因此,杨向荣认为,在正和剪裁的克制上,厄普代克体现了他的艺术性。而艺术性恰是厄普代克的三大创作秘密之一。

每个词都想用出厄普代克特色

也许是厄普代克在这种青春题材的“正” ,使得他与“垮掉的一代”文学区分开来。杨向荣说,美国垮掉文学对厄普代克的影响甚微,厄普代克有条件有资本有时代氛围去写垮掉色彩的作品,但他的所谓美国主流价值观让他笔下的很多人物都是彬彬有礼,但内心却在矛盾和变态中挣扎着,他是不语怪乱力神的,总要给自己的人物和环境穿上光鲜的外衣,再去从容不迫地展示不堪的内里。

从小说的语言上来看,杨向荣认为《鸽羽》这部集子里的短篇是厄普代克写作感觉最好年华的作品,后者作为有艺术自觉的严肃大家,绝不可能满足于只把故事讲清楚了就罔顾语言。他在翻译时,明显感觉到厄普代克对每个句子都有考究的想法,对每个词都想用出自己的特色来。像杨向荣说的那样,厄普代克写下这些作品时还正年轻,有大把的时间去讲究,可是他的讲究都是正,不屑于邪,正中有变化不知道要比单纯的语言狂欢难多少,这个只有知音可知。

厄普代克的考究给杨向荣在翻译时造成不小的难度,即语言使用上的不可知:你不知道厄普代克要拿某个词去搭配另一个别人不常搭配的对象,制造微妙的美感,甚至作者有时直接就拿名词当动词来用。以及,作家感知到的东西非常微妙,有时如同形而上的云朵,杨向荣直言在翻译时很难用中文去捕捉,即便语言本身没有理解上的困难,但那种难是难在脊髓,不是难在腠理。尤其当厄普代克要传递专属自己的多重复杂和微妙感受时,也是杨向荣觉得翻译最感灾难时。他担心,翻译稍有不慎就会出错,直到现在也是战战兢兢,感觉每句都可能不到位。

杨向荣认为,短篇小说的成败可以说偶得天成的色彩很重,有时非关学,亦非关生活的厚重积累。在他看来,《鸽羽》的19篇短篇中,艺术性和偶得性的作品各有其比例,但短篇之来可以别有蹊径。其中,《A&P》、《家》、《鸽羽》等在美国各种文学作品选中被奉为经典,部分原因即是作品属妙手偶得,妙手和偶得缺一不可。毕竟上帝给作家提供这样偶得的机会不多,尤其是《鸽羽》这类较长的偶得。

|