|

善良、敏感而又能吃苦的乔治·卡德威尔拼力挣扎了一辈子,却始终都无法扭转生活贫困的窘境。他那位早逝的牧师老爸除了一部《圣经》和一屁股债之外,什么都没有留下。他自己呢,则是大多数时间都在为了养家糊口而不得不颠沛流离。他在“一战”时当过兵,未及参战战争就结束了,却险些因一次流感而丧命;他当过百科全书推销员、旅游大轿车司机、体育指导员、消防队员、旅馆服务员、洗碗工,读大学期间在半工半读的情况下仍取得了优异成绩,作为橄榄球后卫鼻骨断了17次,其他骨折4次……他经历了30年代横扫美国的经济危机,他离开了贫困的家庭,随即组建了自己的贫困家庭。最后的15年,他一直是中学教师,带着老婆、儿子寄居在岳父家里。如果说还有什么是比贫困还要糟糕的话,那显然就是令人窒息的失败感了。贫困让他无休止地纠结于深深的疲惫和痛苦,但沉重的失败感却促使他不断走向最后的崩溃。他活了50岁。 善良、敏感而又能吃苦的乔治·卡德威尔拼力挣扎了一辈子,却始终都无法扭转生活贫困的窘境。他那位早逝的牧师老爸除了一部《圣经》和一屁股债之外,什么都没有留下。他自己呢,则是大多数时间都在为了养家糊口而不得不颠沛流离。他在“一战”时当过兵,未及参战战争就结束了,却险些因一次流感而丧命;他当过百科全书推销员、旅游大轿车司机、体育指导员、消防队员、旅馆服务员、洗碗工,读大学期间在半工半读的情况下仍取得了优异成绩,作为橄榄球后卫鼻骨断了17次,其他骨折4次……他经历了30年代横扫美国的经济危机,他离开了贫困的家庭,随即组建了自己的贫困家庭。最后的15年,他一直是中学教师,带着老婆、儿子寄居在岳父家里。如果说还有什么是比贫困还要糟糕的话,那显然就是令人窒息的失败感了。贫困让他无休止地纠结于深深的疲惫和痛苦,但沉重的失败感却促使他不断走向最后的崩溃。他活了50岁。

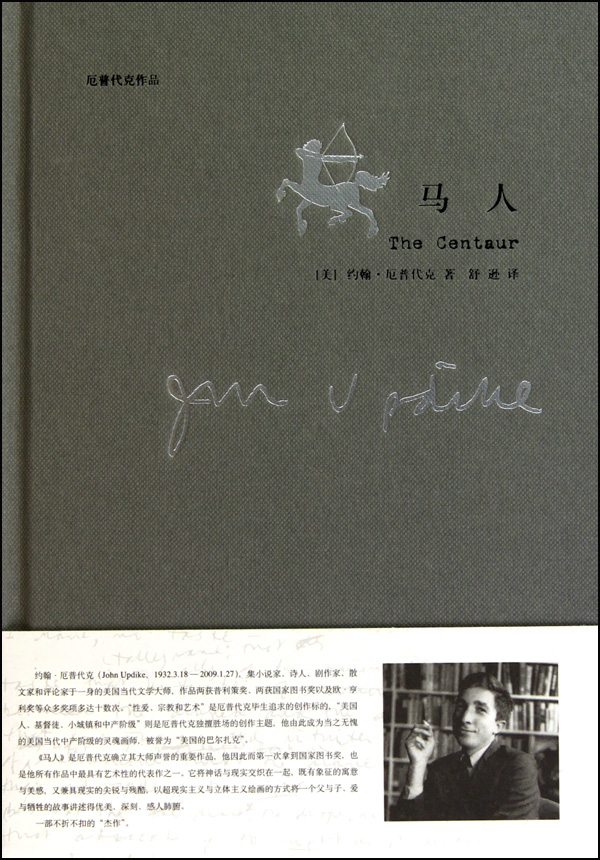

这就是厄普代克的早期代表作《马人》的主人公乔治·卡德威尔的人生。在这部赢得了美国“国家图书奖”桂冠的作品里,厄普代克雄心勃勃地展现了其独特而高超的写作技艺。他可以自如而贴切地将古希腊神话传说里的神与普通人转瞬间就合二为一,给普通人的庸常生活染上神秘的光泽,同时也让人觉得神与普通人之间并无绝对不可逾越的界限,甚至那些看似卑微的人也可以拥有神性。当然这些并不是厄普代克想要传达的主旨,他并不是要写什么人神同体的传奇故事,而是要通过这样一部风格奇特、表面看半是客观叙述、半是回忆的小说,呈现一个人对父子关系的历史与价值进行重新认知与塑造的过程。作为乔治·卡德威尔的儿子,彼得要做的并不是回忆,而是重返过去,重新体验那些特殊的时刻,并在这个体验过程中理解父亲在绝望中的自我牺牲,彻底消除以往那些带有否定意味的误解,从而实现与父亲的精神和解,让父亲获得真正的安息,也让自己得到前所未有的解脱。也只有如此,父亲乔治的死才会具有马人式的神圣意义。

在古希腊神话传说中,马人最终以放弃永生换取的,不仅仅是摆脱个人的痛苦,更重要的还是让犯了盗火之罪的普罗米修斯获得自由。因此彼得通过追忆和重塑,理解了父亲在困境中自我牺牲的真正意义,还通过这样的体认过程,使得深陷迷惘之中的作为二流艺术家的自己重获精神上的支撑,并在一定程度上有了新的希望。在小说中,为了获得这样的效果,厄普代克采取的是复调交叉叙事与幕间插曲相结合的手法。在全部9个章节中,彼得的视角被一分为二,一是在单数章节里,伪装成客观的第三人称视角叙述卡德威尔父子的经历,一是在双数章节里以“我”的视角描述父子的生活经历与体验,二者相互呼应着完成整个叙事过程。作者就是要通过这样一种主客观交融的叙事方式,让彼得来实现消除对父亲的误解并达成理解和自我解脱的目的。所以概括地说,这是一部关于理解和解脱的小说。因此厄普代克前面所引用的那段卡尔·巴特的话就显得尤其意味深长:“天国是人所不能理解的世界,尘世是人能够理解的世界。人本身是介乎天国和尘世之间的生物。”这段话的潜台词,其实就是作为“介乎天国和尘世之间的生物”,人只有真正理解了尘世中的人与事,那不可理解的天国才有可能得以存在,并最终收留人的原本无所归依的灵魂。彼得明白,尘世中的那些在现实生活中饱尝失败的微不足道的人,同样可以通过自我牺牲获得具有神圣意义的永恒。

只有第五章是个例外。而它刚好位于最底部,也是9个章节里的正中位置,使这部小说呈现一个“V”形结构。这一章貌似官样化的小传式文字,特别耐人寻味。它的撰写者很可能就是那位给乔治带来很多压力与困扰的校长吉摩尔曼,那位宙斯式的人物,狡猾、专制、好色、贪婪,是权力与欲望的化身。实际上我们甚至可以一上来就读这一章。它明显带有个人化的叙事特征,让读者感受到吉摩尔曼隐含着轻蔑但又貌似宽容的眼神。在官腔式赞扬之后,你会发现,整章文字里唯独没有提到乔治的死因。显然,这是在暗示乔治既非自然死亡,也非因病而死,而是死于自杀,但吉摩尔曼有意隐去了这个内容。当然,除此以外,其余的部分还是比较清晰地为我们描绘了乔治的一生简历、性格特征,以及造就性格的环境因素。但总体上这一章与小说的其他章节形成了极大的风格反差,它是没有任何感情色彩的。

|