|

一 一

约翰·厄普代克属于那种特别受宠于缪斯女神的作家。他出道早,年仅32岁即入选为美国国家艺术文学院院士,是获得这种殊荣的美国作家中最年轻的。无疑,他有着令人艳羡的文学天分,不仅擅写小说,还在诗歌、随笔、文学评论、戏剧和传记等诸多文学样式上各有造诣,在文坛上有“奇才”(prodigy)之美誉。英国当代著名小说家马丁·艾米斯(Maritn Amis)这样赞叹道:“他[厄普代克]说自己家有四间书房,于是我们可以想象,他在早餐前到其中一间写首诗,之后在另一间写上一百页小说,下午换到第三间为《纽约客》写一篇精彩的长文,最后在第四间书房里脱口背上几首诗。与D.H.劳伦斯之后的任何作家相比,约翰·厄普代克肯定有着一种更纯粹的能量。”不过,厄普代克本人似乎更愿意别人了解他才气之外的另一面。在回忆录中,他形容自己的文学事业好比骑上双轮车,只有不停地蹬才不会从车上掉下来。照此看,有位评论者将他比作“文学蜘蛛”的话在他也许更有会心默契之意。不管是在蹬车还是结网的比喻中,厄普代克都展现出了一个优秀作家的成熟品质:勤奋、执着、不懈。他在50多年的文学生涯中林林总总出版了近60部作品,成为当代文坛最高产的文学多面手。他所获的文学奖项和荣誉之多足以确立他当代经典作家的地位,有文学评论者称他为“美国的巴尔扎克”。2009年1月27日,他因肺癌病逝于美国新英格兰马萨诸塞州的一家医院。随后我们看到,厄普代克这个名字和他的作品在世界不同的地方被无数热爱他的读者温暖地怀念着。一位加拿大文化记者撰文说,对许多年轻作家来说,厄普代克“几乎像圣经中的一位族长,一位亚伯拉罕或摩西那样的人物,他赫然耸立,而我们注定要生活在他的影子里”。

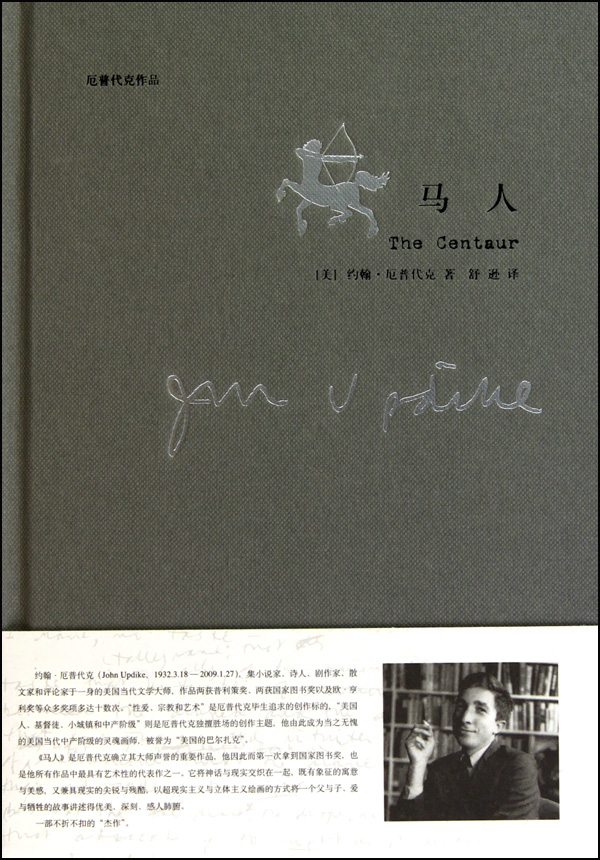

厄普代克1932年出生于宾夕法尼亚州的一个小镇上。一个三代同堂之家,养家的是厄普代克的父亲,他在一所中学当了30年的数学教员。在厄普代克1964年出版的小说《马人》(The Centaur)中,主人公乔治·卡德威尔身上就有这位父亲的影子。这部小说中的部分故事素材也取自于这段早年的大家庭生活。

对厄普代克有文学启蒙影响的是他的母亲。她喜欢阅读,自己也时常写作。在母亲的熏陶下,厄普代克的文学兴趣得到了鼓舞和培养。少年时的他曾梦想有朝一日当个职业漫画家,能在《纽约客》杂志里发表作品。迷恋绘画的同时,他也开始尝试着写一些诗歌和文章,但屡遭退稿。这些最初的文学习作,厄普代克却敝帚自珍地保留了下来。

1950年厄普代克进入哈佛大学读文学,4年后以优等生荣誉毕业。哈佛对他日后的文学创作生涯有着重要影响。据他回忆录中所说,当时的哈佛曾经有一批诸如T·S.艾略特、罗伯特·弗罗斯特、狄兰·托马斯和弗拉基米尔·纳博科夫那样的文学名流亲临讲坛。可以想象,得以亲炙大师,这对怀抱一腔文学激情的学生来说是何等弥足珍贵的经验。厄普代克曾在为《哈佛学报》(The Havard Gazette)所写的一篇文章里回忆过那段美妙的时光:“学成为时髦,流行音乐听帕蒂·佩奇和佩里·科莫,电影看多丽斯·戴和约翰·韦恩,青年文化是那种发生在夏令营的事——如果要说什么地方的话。”从哈佛毕业的这一年,厄普代克在《纽约客》上发表了他的处女作,一篇名为“来自费城的朋友”的短篇小说。

1954年至1955年,厄普代克靠一笔奖学金在英国牛津大学拉斯金美术学校学习绘画,在此期间,《纽约客》的资深主编、著名作家E.B.怀特曾会过他一面,邀他加入《纽约客》的作家班子。厄普代克欣然接受了这份工作,携家返回美国,并在纽约定居下来。从1955年至1957年,他主要为《纽约客》撰写专栏文章,这些文章大多写得机智优雅,显示出他驾轻就熟的文字功夫。然而,一段时间下来,他逐渐对纽约浮躁的文学圈感到失望。他开始担心自己怀抱远大的文学事业就此搁浅,于是毅然辞去了杂志的工作。他离开了纽约,迁往马萨诸塞州的一个偏僻小镇,在那里潜心创作,一呆便是17年之久。在旁人看来,对于当时已在文坛崭露头角的厄普代克来说,离开热闹时髦的纽约文学界至少是个得失难测的举措,但他本人相信这是明智之举,而他后来的发展的确证实了这一点。

|