|

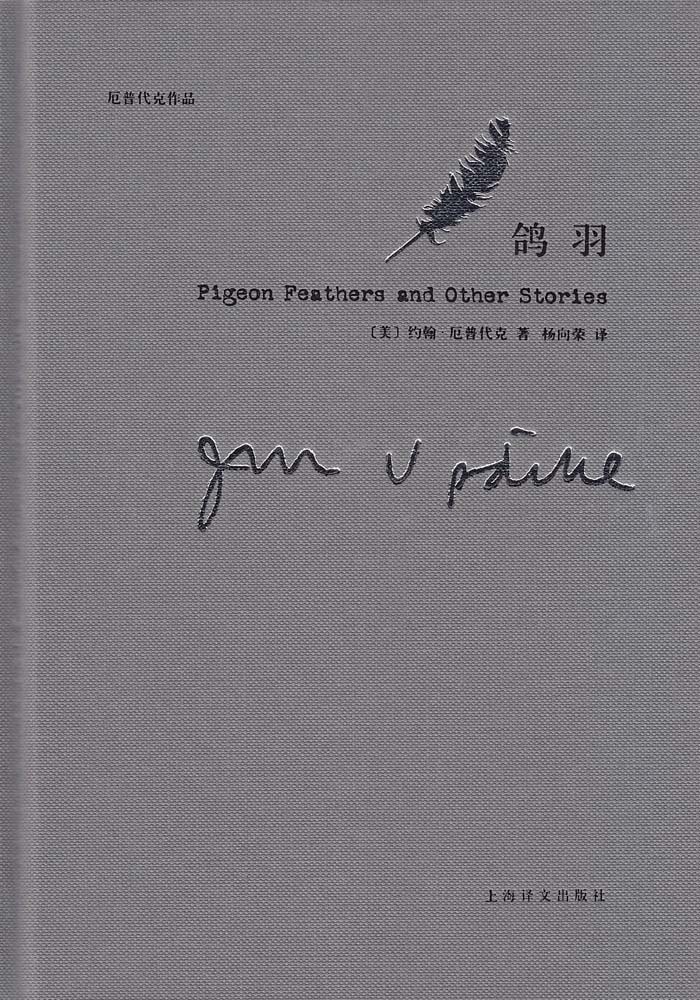

《鸽羽》是厄普代克早期短篇小说的代表作结集,共19篇。这部创作于作者风华正茂年代的短篇集,所涉题材都是其青少年时代经历的曲折变形,力图捕捉生活中遭到忽视或不期而遇的“美”,呈现着一种别具魅力的青涩。其中几篇如《A&P》、《家》等,是美国各种文学作品选本中的必选篇目。 《鸽羽》是厄普代克早期短篇小说的代表作结集,共19篇。这部创作于作者风华正茂年代的短篇集,所涉题材都是其青少年时代经历的曲折变形,力图捕捉生活中遭到忽视或不期而遇的“美”,呈现着一种别具魅力的青涩。其中几篇如《A&P》、《家》等,是美国各种文学作品选本中的必选篇目。

约翰·厄普代克(John Updike,1932.3.18—2009.1.27),集小说家、诗人、剧作家、散文家和评论家于一身的美国当代文学大师,作品两获普利策奖和国家图书奖,获得欧·亨利奖等其他众多奖项多达十数次。“性爱、宗教和艺术”是厄普代克毕生追求的创作标的,“美国人、基督徒、小城镇和中产阶级”则是厄普代克独擅胜场的创作主题,他由此成为当之无愧的美国当代中产阶级的灵魂画师,被誉为“美国的巴尔扎克”。

家

先说回家时坐轮船的那段旅程:在利物浦遇上倾盆大雨,码头上两个姑娘(会是妓女吗?)头顶举着一件雨衣唱着《别坐在那棵苹果树下》,好像撑了块天篷。别人都躲在货栈的屋檐下挤作一团,可是这两个姑娘却唱着歌径直来到水泥码头边,虽然貌似面对整条海轮在唱,更具体的对象却是游客甲板下面的某人或者某几个人(两个当水手的情人?)后来,在金灿灿的阳光中,船到了柯夫,一个来自弗吉尼亚州的美国姑娘,穿着斗牛士士的紧身长裤,乘着汽艇来到船上。她胳臂底下夹着一本故意要给人显摆的现代文库版《尤利西斯》。接下来的几天风平浪静,浑圆的地平线完美无瑕:于是就跟船上那几个拿罗兹奖学金的玩起“二十一点”;跟几个拿富布赖特奖学金的在甲板上打网球,喝肉汤,看下面船头激起的重重波澜,紧随其后摇曳的尾波像条石灰色的大道。罗伯特本来决心不想让自由女神塑像把自己弄失望,心甘情愿屈从她的俗套,然而在港口早晨的薄雾中,那副正经八百的严肃样儿,还是让他失望了,自由女神绿色的躯体看上去有点不对劲儿,她似乎刚刚想起要举起那把火炬,或者至少刚想起要举那么高。这时裹在睡袋里的婴儿伏在他肩上扭动,另外那几个年轻的美国人挤着拥向船舷,他感觉被挡住了,这徽记女神,这至高无上的商标就在那里,却领受不到那份经典的效果。就这样,本来准备好要赏脸的,最后却是他自己没巴结上。

然后到了美国。无非是轮船靠岸时聚集在四十几号街西头附近的公交和出租车的轰轰隆隆,可这是他自己,他自己的祖国。过去的一年,看到一辆那种大型样子搞怪的小车挤着穿过牛津的那些小巷子,他就感觉像看到一面微微翕动的旗帜,像听到吹过庄稼田的小喇叭,而此刻,那么多的车都在这里,多到足以造成交通拥堵,个个鸣叫着喇叭,怒气冲冲地瞪着对方,好像身处热带的燥热中,葡萄般串在一起,颜色像极乐鸟般晃眼。这些车子肆无忌惮,但是可以理解,倒也适应他的眼睛。英格兰似乎早巳成了遥远而灰色的幽灵。那时他独自坐在牛津一家美国式电影院里两先令六便士的位子上哭了一场,好像已经是三年前的事了,而不是刚刚过去三个月。

那天琼恩刚生下这孩子。那家医院坐公共汽车就是两个便士的路程,她在病床上睡着,系在床脚的篮子里放着科琳。病房里那些妈妈好像都有些问题。她们不是爱尔兰人就是美国人,不是没有结婚就是有病。一个喜欢喋喋不休的干瘪老太婆,得了结核病,总是要频繁地用一架叽叽咕咕的机器为她吸奶。琼恩旁边的床上躺着个年轻的爱尔兰姑娘,整天哭个不停,因为她的移民丈夫还没找到工作。在探视病人的时间,他就在妻子身边把那张扁脸贴在床单上,两人一块儿哭。琼恩也哭过,当时他们对她说,健康的妇女都要在家里生产,可那个家就是阴暗潮湿的地下室里的一个套间,那里任凭你怎么跳跃都找不到小块逃脱炎热的地方。她当场就哭出泪了,自己就排在队伍的顶头,后来这个福利国家把她搂进乏味却很丰满宽宏的怀里。他们给她配给证去换取桔子粉。他们用襁褓把新生儿裹起来。他只能看见科琳的头,一个青红色的球,因为有他的血而显得很耀眼。简直太奇妙了。日落时一个牧师来到病房主持了个英国国教的仪式,弄得母亲们都哭了。然后丈夫们带着小包水果和糖块进来了。挤在等候室的时候,他们能看到自己的妻子坐在支起靠背的病床上仔细打扮。然后全市到处响起七点的钟声。钟敲八点时,琼恩热烈地吻了罗伯特,因为惊怕而特别用力,又因为想睡而显得温柔。

她睡着了,然后罗伯特来到一英里远的影院看了场多丽丝·戴伊主演的电影,讲的是神秘的中西部城镇的故事,背景是在好莱坞内部搭建的。屋子都是白颜色,门廊很深,草地绿油油的,人行道扫得干干净净,在街灯的映衬下枫树显得黝黑蓬松。多丽丝·戴伊上唇翘起,正是不折不扣的小城镇人的情调。她的嗓音略微嘶哑。突然,就在吉克牌巧克力糖纸的悉悉索索的声音中,全然不顾周围坐着那些样子畸形的女店员兼娼妓和全身黑衣、装束凶悍的英国阿飞青年,他惊喜地发现自己哭了起来,流着游子怀乡的真诚的热泪。

|