|

中国经济的市场化转型得到了越来越多经济体的认同。2003年的4月14日,新西兰成为第一个承认中国完全市场经济地位的国家。到2004年底,有37个国家承认中国完全市场经济地位,到2005年底和2006年底,承认中国完全市场经济地位的国家分别增加到52个和66个。目前,包括俄罗斯、巴西、新西兰、瑞士、澳大利亚在内的81个国家承认中国市场经济地位。按照世界贸易组织(WTO)规则,中国加入WTO15年后的2016年,将自动获得完全市场经济地位。

双轨渐进式的改革固然带来了我国过去30多年的发展奇迹,但是,国民经济中也出现反对渐进改革者所诟病的收入分配恶化和腐败等影响社会稳定的现象。在《中国的奇迹》这本书中我们已经指出这种现象的出现,是由双轨制改革所遗留下来的一些扭曲所致。

双轨制的转型过程中,为了保护、补贴没有自生能力的大型企业,我们保留了一些价格信号的扭曲,比如通过金融抑制人为压低资金价格,将金融资源主要分配给国有和少数非国有的大型企业。这相当于给大型国有企业和这些比较富裕的群体提供了补贴,而补贴这些大企业的是把钱存入金融体系,得不到金融服务而且相对比较穷的中小企业、农户和一般家庭。对于能拿到资金的企业来说,因为资金价格相对便宜,所以投资的是资本相当密集的产业,这样的产业创造的就业机会相对少,从而也会抑制劳动需求和工资,进一步恶化收入分配。此外,资源价格也偏低,谁能拿到资源开采权谁就能马上致富。这些扭曲都创造了制度租金,有了制度租金就有了寻租的行为,导致腐败贪污。

在改革开放初期,中国是一个极端贫穷的国家,资本十分匮乏。当时以对市场的干预、扭曲给这些资本密集型大型企业保留一些保护、补贴,是维持经济和社会稳定的必要,属于“雪中送炭”。经过35年高速发展,我们现在已经是中等偏上收入的国家,资本已经不再那么短缺,很多原来不符合比较优势的资本密集型重工业现在已经符合比较优势,在国内国际市场上具有竞争优势。

在这种状况下,继续保留那些保护补贴就从“雪中送炭”变为了“锦上添花”,导致的结果只能是收入分配恶化和腐败蔓延。

十八届三中全会与时俱进地强调,市场在资源配置中起决定性作用,这意味着需要消除对市场所遗留的一些干预、扭曲,让资源由市场进行配置,这样一方面能够让经济更好地按比较优势发展,另一方面可以解决改革开放以来遗留的社会、经济问题。在这个过程中,政府还应该发挥好的作用,保护产权,维持宏观稳定,克服市场失灵,因势利导地推动技术、产业、技术、制度等结构的变迁。

如果能这样做,中国经济还可以持续、稳定、健康而且比较快速的发展,到2020年左右人均收入在2010年的水平上翻一番,加上人民币升值,很可能会跨过高收入国家的门槛,达到人均收入12476美元,成为二次世界大战以后第三个从低收入变成中等收入再进入到高收入的经济体,为中华民族伟大复兴中国梦的实现迈出坚强的历史性一步。

激进转型:崩溃、停滞和危机不断

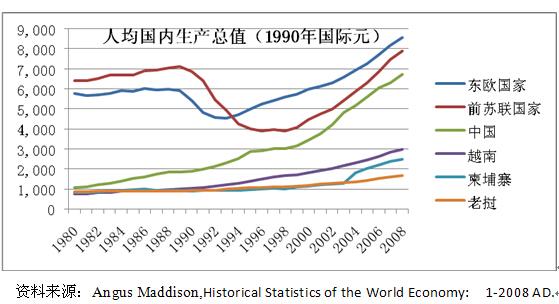

如图所示,相对于采取双轨渐进改革的中国、越南、柬埔寨、老挝经济的稳定和快速发展,采用激进式改革策略的东欧和前苏联国家,在转型以后普遍出现了经济崩溃,东欧国家在10年后人均国内生产总值才达到转型前的水平,前苏联国家则在15年后才恢复过来。

由欧洲开发与重建银行和世界银行在2006年联合做的一项调查发现,包括蒙古在内的前苏联东欧29国有70%的人认为转型后的生活比转型前差⑾。根据欧洲开发与重建银行的转型指标,许多东欧和前苏联转型国家“陷于转型之中”( “stuck in transition”):价格放开、小规模的私有化、贸易和外汇市场的自由化在1990年代末基本已经完成,但是,治理结构、企业重组和竞争政策方面的改革则落后于发达国家的标准。

在同一时期,大多数的发展中国家按照国际货币基金和世界银行的建议推行了新自由主义的华盛顿共识改革,但是,经济增长率在1980年代和1990年代比改革前的1960年代和1970年代低,经济危机出现的频率则更高,以致有的经济学家认为,在“华盛顿共识”指导下的20世纪80年代和90年代是发展中国家“迷失的二十年”。

|