|

这是一个将生活和文学、真实与虚构相混淆的人物,而这也是他写作的魅力所在。使用后天学习的非母语写作,令他的语言异乎寻常的简洁、清晰。他很少使用超乎日常的、过于书面的词汇和复杂缠绕的修辞,他在访谈中表示,自己总是力图避免使用形容词和副词但重视动词。这种癖好也和他早年学习摄影的初衷一致:最大可能地在表面上保持灰色,保持“客观中立”,而这种失去个性的、回避情感流露的生活,恰恰是他写作关心的主题之一。只要你打开书页,就知道他说的是什么意思了。尽管科辛斯基的自述有着充满争议的多重版本,他在文学上抵达的锋利和魅力也依然无可替代。就连后来试图攻击的人也曾承认,《暗室手册》整部书就像在发起进攻之前的一刻蜷起身子的毒蛇,它的语言“完美、精确,如宝石一般明澈”。

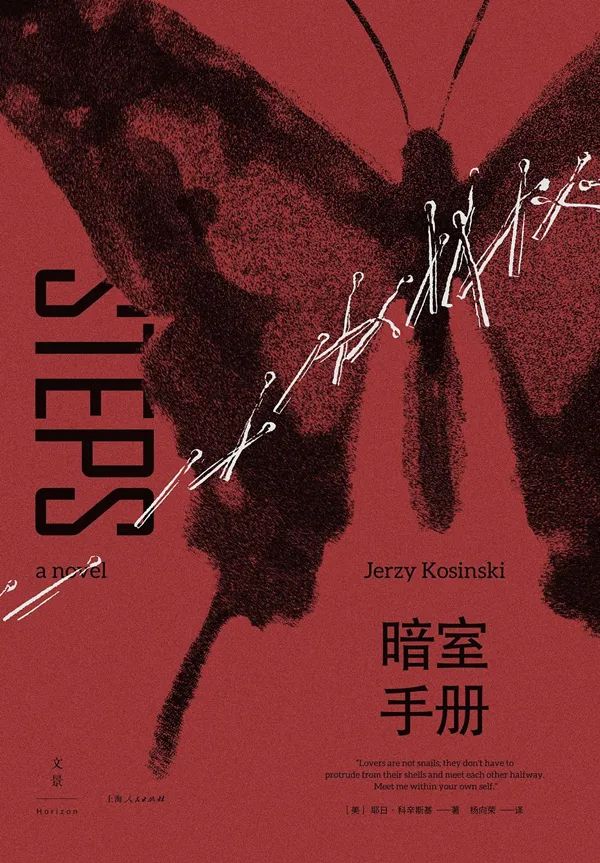

《暗室手册》

作者:[美] 耶日·科辛斯基 (Jerzy Kosinski)

出版社:上海人民 世纪文景

原作名: Steps

译者:杨向荣

出版年:2020.4

定价: 49.00元

装帧: 精装

ISBN: 9787208163263

科辛斯基访谈选摘

Q:小说的目的是什么?

A:让读者置身于某种戏剧性情境,它比我们的日常生活更加凝练、更加具体,然而却是以同样的材料构成:相互作用中的人,相互冲突的人。我相信,在这种过程中,读者会更加强烈地体会到他自己的生活——作为某种戏剧。当我们用一种“被稀释”的方式体验我们的生活,小说,好的小说,却多多少少能够使之戏剧化。小说向我们暗示,我们和那些虚构的人物一样,也能够占据相对的重要地位,直面并且驾驭我们的人生。

Q:我想你应该不止一次被问到,你小说中那些恐怖的事件、诡异的艳遇和骇人听闻的故事是否源自你个人的经验。你怎样使自传性因素和你对小说创作的定义相互协调?

A:我的小说从不是自传性的;我认为它们只是小说,而非其他。我写作这些小说让人想到自传性的因素,是来自我对身为小说家的基本看法,即小说家写作,是因为他和其他人有许多共同之处,而非因为他与众不同。正因为他和其他人非常相似,他会感到不论要描述什么,都要给别人留下鲜明的印象。如果我在书中描述我的情绪,是因为我相信这也是你的情绪,因为作为人类的我们,有如此多的共同点。对于法国人、中国人、爱斯基摩人、拉丁美洲人、东欧人,还有这片土地上教会我英语的人来说都是一样的。在人的境遇和我们的想象方面,我们的差异很小。只是在身体的层面、我们所受的教育、某种生活环境和我们情感方式的某些细微特征上有所不同。

在我看来,20世纪的人反映着西方文化的各种驱力;因此小说家也是探测情绪的、道德的、社会政治的各种道路的地形学家,他们对欧洲人和美国人一样都带来启发。这样的观点排除了以自传方式写作小说的做法,因为即使是作者感到自己在以严格的自传视角写作,他也依然只是传达着人类的经验而非其他——这种经验不知道所谓私人财产,垄断或版权。但它知道反常——有些作家将自己视为私人福音的传教者;他们的小说如此离经叛道,的确和人类境况关系不大,而他们小说使用的形式和语言总是把注意力引向这种形式和语言本身,于是无法成功地表现人类的事件和心理活动。这些小说对我来说不过就像那种旧电话簿,上面有各种名字和号码,可如果你打那个电话,根本无法接通。

Q:你在构思《暗室手册》时,是否就想象它是现在这样碎片化的、没有时间顺序的样子,还是说你按照时间先后顺序去写那些行动,最后像新浪潮电影导演那样把它们编排起来?

A:在《暗室手册》中有一个循序渐进的过程,像是某种阶梯,在这本书开头,主人公已经成型的观念令他相信,他自己是可以操纵他人的独一无二的人,但到了结尾,他意识到自己不过是文化的各种手段的复合体。在他旅程的开头,他仍然把自己看成一个非常具有个性的人,尽管他已经拿着信用卡。他仍然愿意认为他并没有购买整个文化,而是买下了一次浪漫邂逅而已。但随着这本书里种种事件的展开,他越来越感觉到,他自己就是西方文明的一张信用卡。他被大批量地出卖,被大批量地购买。一旦他意识到这一点,他的最终目标就变成了承认它,向它屈服,然后消失。

Q:你会怎么处理你的手稿?

A:我把它们放进银行保险柜里。我非常注意保密。我把东西藏起来,把它们锁起来。我有十五个不同的地点用来藏东西。有些用来放稿件的保险柜甚至比我自己的公寓还大。我总是害怕有某种组织力量会跟踪我,不仅打入我的公寓——让他们那样做吧!——也渗透我的内心生活,而这种恐惧,我总是在写作和信件中流露出来。

|