|

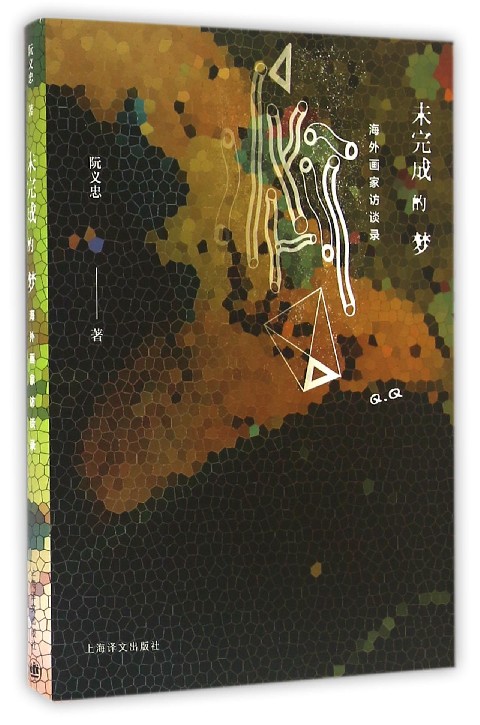

阮义忠是众人皆知的摄影大师,被称为“台湾的布列松”,但在他心中,除了摄影梦,还有作家梦、画家梦。他在二十来岁服兵役期间所写的海外画家访谈录近日首次整理成集。隔着大洋,阮义忠与丁雄泉、谢理法、庞曾瀛、廖修平等画家谈谈艺术、谈谈梦。他将书名定为《未完成的梦》,想借由书的出版,将从小到大的“画家梦”做完。16日晚,阮义忠携夫人袁瑶瑶作客钟书阁,娓娓道出摄影师的一场“画家梦”。

“我从小爱画画,还不识字的时候,就找木炭在地上涂涂抹抹,把书上看到的图片,或是自己想要拥有的玩具、买不起的漫画书,努力记下来,再把它画一遍。”1950年,阮义忠出生于台湾宜兰县的一户木匠人家,家里九个小孩,分到的零花钱很少,拥有的东西也很少。“画的时候感觉不是在画一个线条,好像画出来,就拥有了这个物件。画云,好像就跑到这个软软的、棉花一样的天空上,飘啊飘啊。画个船,仿佛就坐上去了。”在阮义忠看来,画画是用想象力把少的东西丰富起来的最好方式。

阮义忠说,自己在成长过程中是让父母很头痛的小孩,但唯独画画让他们欢喜。“以前家里有人生病,如果吃药也很久不好,就认为一定是犯冲了什么。那就做点驱邪仪式,把生病的人的衣服绑在稻草人上。稻草人还需要画个脸,这个工作都是我来做。这时,父母会夸我,画得不错哦。天赋里好像就有画画这一项。”

高中毕业,阮义忠到台北参加大学联考,考卷一发下来便知无望,于是把上课偷画的一大叠素描捧去《幼狮文艺》找工作。当时,《幼狮文艺》是台湾发行量最大的文学杂志。从爱荷华大学写作工作坊返台的诗人痖弦才任主编,目不转睛地翻着阮义忠的画稿,怀疑地问这是否真的由他所画。自然得到了肯定的答复。几天之后,阮义忠便在这本当时台湾最重要的文学刊物上班了,高中的画最后都变成杂志的插画,他因此成为众所瞩目的黑马。“我的自由度很高,想怎么画就怎么画,没有人限制。以前的插图需要配合文章内容,而我的可以独立存在,不被文字的方向所绑住。”阮义忠说。

谈起自己的绘画风格,阮义忠觉得和摄影很不一样,“我的画不是记录,而是非常主观的东西,完全不在意对象是什么。有时用抽象的线条,有时是几何形状。我父亲是木匠,木头都有纹路,有横切面和纵切面,即便手头没有合适的绘画工具,我也会在粗细、角度方面将这变成有机的东西。摄影完全要去重视眼前的人事物,看对方和你有什么关系,不然拍不出动人的画面。”

“我那么喜欢画画,就想了解别人要怎么画。”1970年代初,阮义忠在高雄左营服兵役,他的海外画家访谈录大部分完成于这个时期。那个年代的台湾,有机会去巴黎、纽约学画画的画家少之又少,对生长在小岛的台湾青年而言,海外画家是令人羡慕的学习榜样。“在随着大海晃荡的船上,我一封又一封地给海外画家们写着信。日头无论是升是落,都会挂在水平线上,像个大红球。我眼睛追着光,心想,在地球的背面,有人正陪着我做画家梦。”

航空邮资很贵,阮义忠就用最便宜的邮简写信,摊开来正反两面都可以写,折起来连邮票都不必贴就能寄了。为了省钱,他的字写得像蚂蚁那么小,密密麻麻地爬满纸面的每个角落。有的信石沉大海,有的信得到热情回复。但他访问画家丁雄泉时,用的却是信纸。“丁雄泉书写像画符,每个字又大又潦草,一个问题可以回答好几张纸。也因为如此,所有来信被我集中保留,单独放在一个大信封袋里”,阮义忠至今还牢牢记得左营邮局的编号,“牛皮纸上写着‘左营邮政7894-14号’。就是这几个字让我想起,当时的我是个小水兵,只能趁船舰靠岸时,专程到左营邮局取信。”

|